Библиотека

Теология

КонфессииИностранные языкиДругие проекты |

Ваш комментарий о книге Величковский Б. Когнитивная наука: Основы психологии познанияОГЛАВЛЕНИЕГЛАВА 6. КАТЕГОРИЗАЦИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ6.1 Формальные и эмпирические подходы

6.2 Категориальная организация знаний

6.2.2 Роль примеров и ситуативных факторов

|

|

16

Рис. 6.1. Знаменитая карикатура, впервые опубликованная журналом New-Yorker, иллюстрирует трудности экспликации пространственного знания.

для интроспекции и речевого отчета. Однако это предположение не вполне верно: значительная часть специальных практических знаний экспертов в соответствующих предметных областях имеет интуитивный характер (см. 8.3.3). В информатике и работах по искусственному интеллекту интуитивное знание считается процедурным (знание «как?»), а структурированное и коммуницируемое — декларативным (знание «что?»). Как мы видели в предыдущей главе, это различение повлияло на современные нейропсихологические модели систем памяти, причем семантическая память была отнесена к категории механизмов сохранения декларативного знания. В силу того, что наши знания в значительной степени имплицитны и включены в процессы активного взаимодействия с окружением, этот уровень когнитивной организации (выше мы назвали его уровнем концептуальных структур, или уровнем ? — см. 5.3.3) следовало бы описывать не только в декларативных, но и в процедурных терминах.

На самом деле, некоторые авторы в когнитивной науке уже давно предлагают трактовать семантические компоненты, образующие значение понятий, как перцептивные и когнитивные операции (процедуры), позволяющие соотносить данное понятие с референтными ситуациями и использовать его в некотором контексте. Одним из первых такое предложение выдвинул немецкий лингвист Манфред Бирвиш (Bierwisch, 1970). Оно развивалось в 1970-х годах в рамках так называемой процедурной семантики, представленной работами Т. Винограда, Ф. Джон-сон-Лэйрда, Дж. Миллера и ряда других исследователей. Близкая трактовка внутреннего лексикона — долговременной памяти на отдельные слова, корневые морфемы и устойчивые, имеющие самостоятельное значение словосочетания (типа пословиц и поговорок) — дается и в современных лингвистических теориях понимания и порождения речи (см. 6.1.3 и 7.3.2).

Преимущество процедурного подхода к значению состоит прежде всего в том, что он позволяет учитывать контекст использования знания. Самые первые работы этого направления доказали возможность установления четкого соответствия между феноменами восприятия и использованием тех или иных языковых конструкций. Например, ситуации возникновения явлений феноменальной причинности, изученные в первой половине 20-го века бельгийским гештальтпсихологом Альбером Ми-шоттом4, могут быть, как показали в своей фундаментальной работе

![]() 4 Классические исследования Мишотта были направленные на проверку теории при

4 Классические исследования Мишотта были направленные на проверку теории при

чинности Локка и Юма, отрицавшей возможность непосредственного восприятия причин

ной связи двух событий (см. 1.1.2). Эксперименты Мишотта доказывают обратное, а имен

но описывают условия, при которых чисто оптическое сближение и «соприкосновение»

двух зрительных объектов на экране уверенно воспринимается наблюдателями как «тол

чок» и «передача импульса» движения. Для восприятия подобной феноменальной причин

ности необходимо, чтобы не позднее чем через 100 мс после момента соприкосновения,

произошло бы характерное изменение скорости движения этих объектов (см. 3.1.2). 17

«Язык и восприятие» Джордж Миллер и Филипп Джонсон-Лэйрд (Miller & Johnson-Laird, 1976), систематически соотнесены с глаголами, описывающими различные формы механических взаимодействий объектов.

Другим достоинством процедурной семантики является то, что понятия трактуются здесь не только как конъюнктивные, но и как дизъюнктивные сочетания исходов перцептивных и когнитивных операций. Данный подход может быть распространен на понятия, отдельные представители которых не имеют инвариантного — необходимого и достаточного — набора признаков. Классическим примером служит понятие «игра», включающее «детские игры», «Олимпийские игры», «карточные игры», «игры животных», «игры в мяч» и т.д. (этот пример предложен знаменитым австрийским логиком, философом и лингвистом Л. Витгенштейном — см. 6.2.2). Любопытно, что усилия и реальные достижения процедурной семантики фактически связаны с разработкой референтной теории значения, под знаком критики которой сто лет назад создавалась современная формальная логика. Дальнейшее развитие этого подхода могло бы помочь распространить процедурные описания, используемые главным образом при изучении восприятия и сенсомотор-ных координации, на семантическую память. В конце этого раздела мы рассмотрим некоторые новые нейропсихологические данные, которые говорят о возможности такого обобщенного использования процедурной интерпретации.

Имплицитное знание представляет собой серьезную проблему с точки зрения более традиционных семантических подходов, ориентирующихся на формальную логику. Дело в том, что в логической семантике критерии выделения понятий («семантические компоненты», «постулаты значения» и т.д.) обычно задаются в явном, эксплицитном виде. В последние годы в когнитивных исследованиях возникли и, отчасти, уже получили значительное распространение новые междисциплинарных подходы, ведущие к построению математических моделей, в которых имплицитное знание неожиданно получает достаточно естественную интерпретацию.

Первый тип современных моделей, возникший в 1980-е годы в нейроинформатике и части когнитивных наук, основан на использовании различных вариантов неоднократно упоминавшихся выше искусственных нейронных сетей. Они отличаются от семантических сетей, используемых в традиционной когнитивной психологии и в работах по искусственному интеллекту, гомогенностью связей между узлами и, самое главное, способностью к простым формам обучения (рис. 6.2). Путем целенаправленного обучения сети (например, с помощью метода обратного распространения ошибки — см. 2.3.3) часто удается добиться довольно полного соответствия предсказаний этих моделей данным психологических экспериментов и нейропсихологических наблюдений. Нейронные сети демонстрируют категоризацию стимульных ситуаций, способность правильно «узнавать» слегка измененные варианты вы-18 ученных ранее понятий, а также разнообразные ассоциативные эффек-

|

добрый большой живой |

ISA есть может |

живое существо

растение

животное

дерево

цветок

птица

рыба

сосна

дуб

роза

астра

дятел

канарейка

карась

лосось

живое существо

растение

животное

дерево

цветок

птица

рыба

растет

движется

плавает

летает

поет

лай

ветки

лепестки

крылья

перья

размеры

жабры

листья

корни

кожа

Рис. 6.2. Нейронная сеть, репрезентирующая понятия в семантической памяти (по: McClelland, 2000).

ты типа семантического прайминга. Знание представлено в моделях нейронных сетей в неявном, «субсимвольном» виде, а именно как совокупность градуально меняющихся в ходе обучения порогов активации отдельных формальных нейронов и всей сети в целом.

Другой подход, представленный латентным семантическим анализом (LSA — Latent Semantic Analysis) и гиперпространственным аналогом языка (HAL — Hyperspace Analogue to Language), возник в вычислительной лингвистике и разделе информатики, занимающемся базами данных. Этот подход имеет эмпирический характер, хотя он и не был связан первоначально с психологическими исследованиями. Исходным материалом при подобном анализе становятся разнообразные тексты. Модели значения слов строятся на базе компьютерной обработки огромных массивов текстов (подборок газет, энциклопедий, протоколов парламентских слушаний), обычно включающих не менее десятка миллионов слов. При этой обработке изначально учитывается только близость слов друг другу в линейной развертке текста (Landauer & Dumais, 1997). По сути дела, речь идет о построении базы данных ассоциативных связей

слов с учетом их непосредственного словесного окружения. Матрицы близости слов обрабатываются с помощью факторного анализа, после чего значение слова описывается как вектор в пространстве нескольких сотен (как правило, порядка 300) далее неспецифируемых, то есть в известном смысле имплицитных измерений.

Без всякой подгонки параметров, характерной для нейронных сетей, эти более или менее «вслепую» построенные модели демонстрируют интересные результаты, такие как предсказание величины прайминг-эф-фектов, а также успешности метафорического сравнения понятий (метафорические сравнения, например, «Наш начальник — акула», особенно проблематичны для моделей дискретных семантических маркеров — см. 7.4.2).

Следует отметить, что эти многомерные пространственные модели выявляют не только общее семантическое сходство разных слов (например, «улица», «дорога» и «путь»), но и близость грамматических форм одного и того же слова между собой («путь», «пути», «путем» и т.д.), хотя, как легко понять, такие грамматические формы практически никогда не встречаются рядом внутри одного предложения5. Причина этого последнего эффекта состоит в том, что оценка сходства слов при латентном семантическом анализе осуществляется посредством вычисления глобального сходства контекстов во всем массиве текстов, Если эти новые данные получат подтверждение в дальнейших исследованиях, то это может означать необходимость возвращения к дискуссиям, сопровождавшим возникновение когнитивного подхода (см. 1.3.3 и 7.3.1), поскольку возможность выделения грамматических форм и правил на базе информации о линейной близости слов в предложении изначально отрицалась генеративной грамматикой.

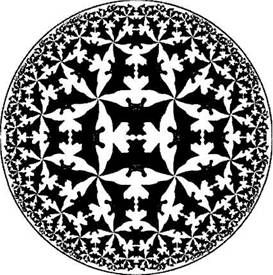

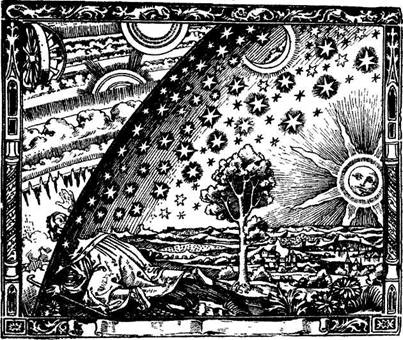

Еще один, совсем новый, но, судя по всему, перспективный подход основан на использовании для представления знаний геометрических моделей, восходящих к работам великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского (1792—1856). Отказавшись от 5-го постулата Евклида («Через точку, лежащую вне прямой, можно провести одну и только одну параллельную ей линию»), он открыл возможность рассмотрения геометрии на поверхности стягивающихся в точку или, например, гиперболически расширяющихся тел. Если в начале 20-го века была обнаружена полезность этих моделей для описания связанных с теорией относительности космогенических представлений, то начало 21-го века демонстрирует их применимость в области когнитивных исследований, а именно при моделировании концептуальных структур. Иллюстративный пример приведен на рис. 6.3, где плотность упаковки и количество объектов возрастает на периферии пространства. Не так ли работает и

![]() 5 Для количественной оценки сходства значений двух слов в латентном семантичес

5 Для количественной оценки сходства значений двух слов в латентном семантичес

ком анализе вычисляется косинус угла, образованного соответствующими векторами. По

добно обычным коэффициентам корреляции, он варьирует в диапазоне от 1 (полное со

впадение) до 0 (ортогональное положение векторов). Значение словосочетания (фразы,

предложения) вычисляется путем определения векторной суммы значений составляю-

20 щих слов (см. 7.3.2).

Рис. 6.3. «Граница круга IV» Морициуса Эшера как художественная иллюстрация нового подхода к представлению знаний в пространствах с неевклидовой геометрией.

наш мысленный взор, отчетливо выделяя один-два объекта и оставляя невообразимо сложную паутину потенциально доступных связей и отношений на периферии сознания?

Именно эти свойства неевклидовых моделей были использованы недавно немецким нейроинформатиком Хельгой Риттером (Ritter, 2004) для моделирования функций внимания, способного контекстуально связывать выделяемую сознательно единицу опыта с ее имплицитным концептуальным окружением. Предложенный им инструментарий называется гиперболическими самоорганизующимися картами (Hyperbolic Self-Organizing Maps). Элементы искусственных нейронных сетей осуществляют здесь дискретизацию гиперболического пространства, особенностью которого является экспоненциальный рост объема при увеличении дистанции от начальной точки. Это увеличение объема используется для размещения дополнительных репрезентаций, а также для увеличения размерности их связей. Самоорганизующиеся карты моделируют далее эффекты сдвига фокуса внимания, ограничивая детальность и размерность выделяемого в данный момент фрагмента. Емкость упаковки может, таким образом, сочетаться с относительной легкостью навигации (browsing) и поиска данных (data mining), основанных на сдвигах внимания. Гибкая настройка семантических связей в этом подходе должна обеспечить в будущем интуитивно понятный и технологичный формат представления исключительно больших массивов знаний (см. 7.4.3).

21

Существуют две основные линии собственно психологических исследований семантической памяти и организации знания. Первая линия представлена классическими экспериментами по категоризации — выявлению и заучиванию правил сочетания признаков объектов, положенных экспериментаторами в основу их классификации. Простейшие из числа подобных обучающих экспериментов были начаты еще представителями Вюрцбургской школы психологии мышления, продолжены Кларком Халлом и Л.С. Выготским и, наконец, перенесены в когнитивную психологию Джеромом Брунером (см. 2.1.3). Обычно для этих экспериментов характерны произвольный выбор признаков, использование их условных комбинаций в сочетании с бессмысленными названиями соответствующих категорий. Несмотря на явную искусственность, эти работы выявили некоторые интересные особенности онтогенетического развития обучения и категоризации, а также сравнительную трудность работы с различными формами комбинации признаков. В частности, заучивание и применение дизъюнктивных правил оказалось значительно более сложным, чем конъюнктивных.

Важной модификацией этого подхода в последние 10—20 лет стало изучение так называемого имплицитного обучения, когда испытуемый должен выполнять некоторую, обычно сенсомоторную работу, не подозревая, что вариативная последовательность событий подчиняется определенному правилу (см. 5.4.1). Вопрос состоит в том, возможно ли выделение этого скрытого правила и его эффективное использование в деятельности без отчетливого, эксплицитного осознания. Результаты различных экспериментов не всегда совпадают, что связано с большим количеством переменных, влияющих на решение подобных задач. В целом имеющиеся данные позволяют положительно ответить на поставленный выше вопрос, но с одним существенным уточнением. Для имплицитного приобретения процедурных знаний осознание действительно не обязательно, но, похоже, обязательно участие внимания: любые дополнительные задачи, отвлекающие внимание испытуемых, делают имплицитное научение невозможным независимо от числа повторений6. Кстати, как отмечалось в предыдущей главе (см. 5.1.3), имплицитное научение может наблюдаться и у пациентов с амнестическим синдромом.

Вторая линия исследований семантической памяти связана с анализом разнообразных эффектов семантической близости слов и понятий. К

![]() 6 Этот факт нельзя использовать как аргумент в пользу моделей ранней селекции (см.

6 Этот факт нельзя использовать как аргумент в пользу моделей ранней селекции (см.

4.1.2), поскольку при имплицитном обучении речь идет о выявлении регулярности пос

ледовательностей и критической является возможность сравнения между собой событий,

разделенных относительно продолжительными интервалами времени. Вполне возмож

но, что при отвлечении внимания переработка изолированных событий сохраняется (то

есть имеет место поздняя селекция), а нарушается только интеграция этих событий во вре-

22 мени (Craik, 2002).

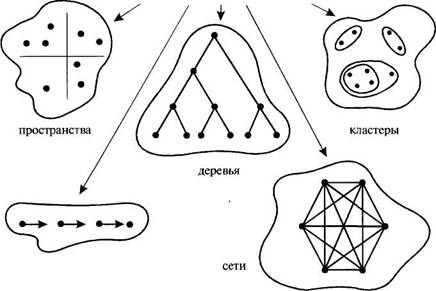

их числу относятся, например, ассоциативные прайминг-эффекты: предъявление слова «вилка» или реальной вилки ускоряют узнавание слова «ложка». Самый существенный результат исследований влияния преднастроики на процессы категоризации и понимания заключается в выявлении двух фаз обработки семантической информации при чтении: 1) быстрой параллельной активации нескольких возможных значений слова; 2) селективного подавления тех интерпретаций, которые не соответствуют общему контексту предложения (см. 4.3.2 и 7.2.3). Как ни важны данные эффекты для понимания механизмов функционирования семантической памяти, часто они связаны лишь с относительно «точечными» воздействиями, которые не позволяют сами по себе описать глобальную организацию знания. С целью реконструкции отношений между отдельными понятиями и построения метрических (семантические пространства) или топологических (семантические сети и деревья) моделей семантической памяти широко используются процедуры многомерной статистики.

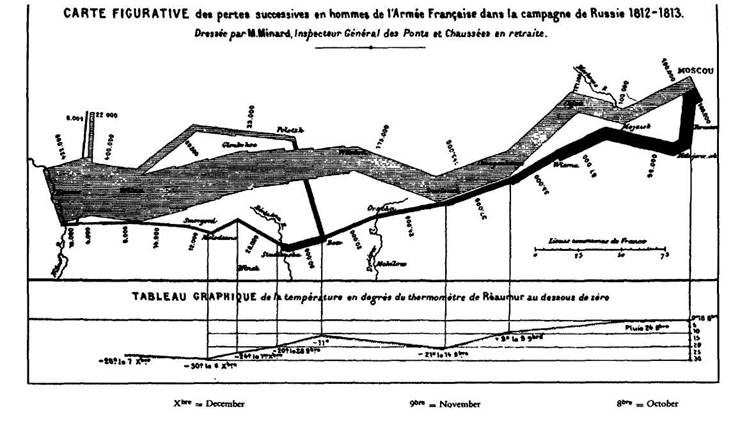

Инициированные Чарльзом Осгудом исследования семантических пространств значений слов (см. 2.2.1) были продолжены в последующие годы, превратившись в одно из основных направлений когнитивной психологии — удачно названное В.Ф. Петренко (1983) психосемантикой. Основой для многих исследований послужило применение таких статистических процедур, как многомерное шкалирование и иерархический кластерный анализ. Наряду с факторным анализом они используются для построения метрических и топологических моделей систем семантических признаков, понимаемых как «факторы», «маркеры» или «измерения» этих конструкций. Главная проблема здесь часто состоит не в отсутствии средств статистической обработки, а в их избыточности и трудностях последующей интерпретации результатов. Так, одним из приемов изучения организации семантической памяти является анализ группировки понятий при полном воспроизведении списков слов. На основании протоколов воспроизведения строятся матрицы попарной близости отдельных слов, а затем используется одна из методик многомерного анализа, позволяющая «реконструировать» структуру соответствующего участка семантической памяти. Выбор определенной методики шкалирования (для этих целей сейчас используется свыше десяти методик) отчасти предопределяет и тип модели (рис. 6.4).

Процедуры многомерного шкалирования позволяют устанавливать метрические отношения между объектами, используя порядковые оценки, сведенные в матрицы близости/ сходства7. Р. Шепард (Shepard, 1962),

![]() 7 Одна из трудностей применения многомерного шкалирования в психологии связана

7 Одна из трудностей применения многомерного шкалирования в психологии связана

с тем, что этот метод предполагает обратимость оценок сходства (близости) сравнивае

мых объектов, тогда как в действительности они часто необратимы. По этой причине мы,

например, легко соглашаемся с утверждением, что «Эллипс — это примерно круг», тогда

как утверждение «Круг — это примерно эллипс» вызывает у нас чувство протеста. Подоб

ные эффекты характерны для любого структурированного множества, имеющего «фо

кальные», или «прототипические», элементы (см. 6.2.2). 23

Протоколы воспроизведения

Матрицы близости

кошка |

тигр |

лев |

кошка |

собака |

лев |

тигр |

собака |

|

собака |

кошка |

козел |

|

кошка |

собака |

баран |

|

|

баран |

лев |

|

|

козёл |

тигр |

|

|

жираф |

жираф |

1 2

![]()

цепочки |

структурные модели семантической памяти

структурные модели семантической памяти

![]() Рис. 6.4. Разновидности структурных моделей семантической памяти, создаваемых на основе анализа матриц близости/сходства.

Рис. 6.4. Разновидности структурных моделей семантической памяти, создаваемых на основе анализа матриц близости/сходства.

24

в частности, показал, что если существует матрица порядковых оценок близости 20 городов, то применение многомерного шкалирования позволяет выявить имплицитно содержащуюся в этой матрице метрическую информацию о расстояниях между этими городами и даже об их взаимном положении. Действительно ли существуют подобные когнитивные карты, и если существуют, то в какой форме — это уже другой вопрос, интенсивно обсуждаемый по сегодняшний день (см. ниже 6.3.2). Пространственные аспекты таких моделей сами по себе не могут приниматься буквально, свидетельством чему служит тот факт, что всякую точку и-мерного семантического пространства можно заменить без потери

|

Рис. 6.5. Иерархический кластерный анализ. А — пример обработки и соответствующая кластерная структура для условного набора из пяти объектов: Б — результаты оценки сходства 8 животных (б — бабочка, к — комар, кр — крокодил, крыс — крыса, крол — кролик, л — лебедь, лм — летучая мышь, ч — черепаха) девочкой четырех лет и взрослым образованным мужчиной (Michon, 1972).

общности представления вектором из ? упорядоченных величин. Значение при этом оказывается пучком семантических признаков, как оно и понималось обычно в компонентных теориях значения, например, в теории Катца и Фодора (см. 2.2.1 и 6.1.1). Многомерное шкалирование применялось для описания различных семантических областей: названий оттенков цвета, терминов родства, местоимений, эмоций и черт личности, глаголов обладания и оценки, профессий и т.д.

Иногда преимущество отдается процедурам иерархического кластерного анализа, являющимся простейшим способом описания категориальных структур. В одной из ранних работ были, например, показаны возрастные различия субъективной категоризации видов животных (Michon, 1972). При этом использовались изображения и названия восьми животных: бабочка, комар, черепаха, крыса, летучая мышь, крокодил, лебедь и кролик. Для каждой случайно выбранной из этого набора тройки животных нужно было определить двух самых похожих и двух самых непохожих. Через несколько дней эксперимент был повторен. Данные 2x56 проб были сведены для каждого испытуемого в матрицу сходства, причем каждой похожей паре приписывалось два балла, а нейтральной — один. Затем был проведен иерархический кластерный анализ (см. рис. 6.5А). Эта процедура отчетливо выявила возрастные различия классификационных схем: для ребенка существенными были аффективные атрибуты «хороший» и «кусается», а для взрос-

25

лого — формальная принадлежность к различным биологическим типам и классам (рис. 6.5Б)8.

Далеко не все авторы удовлетворены таким подходом к изучению категориальной структуры семантической памяти. Как пишут Эва и Герберт Кларк, «есть изрядная доля иронии в том, что как раз объективность этих методов составляет их главный недостаток. Когда людей заставляют проецировать их знание семантических отношений на пяти-или десятибалльную шкалу сходства, они начинают игнорировать тонкие различия в значениях слов. А усреднение результатов множества таких оценок лишь затемняет оттенки значения. Еще более серьезные трудности связаны с тем, что люди неизбежно меняют свои критерии "семантического сходства", когда переходят от одной пары слов к другой» (Clark & Clark, 1977). Эти авторы отмечают и другие недостатки пространственных моделей, в частности, невозможность учета качественной специфики семантических отношений между различными понятиями, а также трудности определения значения предложений на основании одних только глобальных оценок семантического сходства входящих в него понятий.

Распространенным подходом к изучению семантической памяти является анализ хронометрических данных по верификации некоторых простых утверждений. При этом было получено огромное количество данных (см. 6.2.1). Так, оказалось, что за время порядка одной секунды, испытуемые могут установить правильность предложения «Дятел — это птица» или найти растение, название которого начинается с буквы «п». Столь небольшое время было бы невозможным, если бы не высокая эффективность доступа к лексическому знанию. Еще более удивительно, что мы способны примерно за то же самое время определить отсутствие слова «мантинас» среди 105 известных нам слов родного языка9. Ведь если память понимается как некоторая емкость для размещения репрезентаций, то использование ее содержаний предполагает про-

![]() s Следует отметить, что, согласно современным исследованиям познавательного развития, дети очень рано (3—4 года) и без специального обучения оказываются способны к пониманию родовидового принципа классификации биологических объектов. В этой специфической предметной области можно, следовательно, констатировать известное сходство принципов организации развивающихся спонтанно наивных понятий и научных понятий, формирующихся несколько позже и под целенаправленным контролем взрослых (см. 6.4.3).

s Следует отметить, что, согласно современным исследованиям познавательного развития, дети очень рано (3—4 года) и без специального обучения оказываются способны к пониманию родовидового принципа классификации биологических объектов. В этой специфической предметной области можно, следовательно, констатировать известное сходство принципов организации развивающихся спонтанно наивных понятий и научных понятий, формирующихся несколько позже и под целенаправленным контролем взрослых (см. 6.4.3).

9 Речь идет здесь о задаче лексического решения. В большинстве психолингвистических

моделей внутренний лексикон, фиксирующий характеристики слов, а также некоторых

более дробных (например, корневые морфемы и суффиксы) и более крупных (идиомы)

единиц языка, описывается как сетевая структура, каждый узел которой связан по край

ней мере с одним узлом семантической памяти. Близость узлов лексической сети опреде

ляется сходством звучания и/или визуального облика соответствующих слов (см. 7.1.2).

В когнитивной лингвистике внутренний лексикон часто наделяется также функциями

26 грамматического структурирования высказывания (см. 7.3.2).

Как и все другие разделы когнитивной психологии, исследования семантической памяти испытывают сегодня особенно сильное влияние со стороны нейрофизиологических и нейропсихологических подходов. Эти новые данные не заменяют результаты собственно психологических работ, но позволяют в ряде случаев скорректировать устоявшиеся представления. Один из относительно стабильных нейропсихологических результатов, многократно подтверждавшийся в исследованиях пациентов со старческой двменцией и болезнью Альцгеймера, состоит в том, что нарушения в работе мозга (они затрагивают в данном случае главным образом ассоциативные области коры — см. 5.4.3) могут проявляться в ухудшении точности семантической категоризации при сравнительной сохранности собственно речи и чтения. Пациенты делают ошибки в назывании даже таких типичных объектов, как ложка или яблоко. Эти ошибки, однако, имеют характер парасемантического смешения, отражая таким образом правильное угадывание общей категориальной принадлежности предметов: ложка вполне может быть названа «вилкой», а зубная щетка — «расческой»10.

Относительная сохранность общих семантических категорий проявляется и в том, что иногда пациенты с болезнью Альцгеймера как бы упрощают себе задачу, например называя чайку «птицей», а березу «деревом». Складывается впечатление, что селективно страдает именно конкретное знание, хотя этот вывод должен быть еще проверен в экспериментах с семантическим праймингом — такие эксперименты могли бы исключить возможность имплицитного сохранения сведений о конкретных понятиях. По мере развития заболевания затруднительной становится и глобальная категоризация, так что в конце концов семантическая оценка и сравнение объектов начинают все больше зависеть просто от их очевидных перцептивных характеристик, например признака

![]() 10 Ошибки парасемантического смешения наблюдаются и в ряде других случаев: у здо

10 Ошибки парасемантического смешения наблюдаются и в ряде других случаев: у здо

ровых испытуемых при жесткой обратной зрительной маскировке предъявляемых для уз

навания слов (см. 3.1.3) и при попытках чтения пациентами с синдромом так называемой

глубокой дислексии, связанной с поражениями левых височно-затылочных областей коры

(см. 7.2.2). 27

«большой». В целом, данные об особой роли общих категорий соответствуют предсказаниям моделей семантической памяти, построенных на базе нейронных сетей, поскольку в этом случае сохранение абстрактных понятий имеет более распределенный характер и обеспечивается максимальным числом узлов сети. Напротив, некоторые другие известные модели (такие как теория понятий базового уровня — см. 6.2.2) испытывают трудности в объяснении подобных клинических наблюдений.

Значительный вклад нейропсихология внесла в выявление различий кортикальных представительств отдельных областей семантического знания. Дело в том, что локальные поражения мозга могут приводить к селективным затруднением в использовании определенных семантических категорий. Наиболее частая общая диссоциация связана с процессами категоризации живых и неживых объектов. Это семантическое различение является фундаментальным: оно относительно рано, уже в первые месяцы жизни, становится доступным ребенку и даже специально маркируется (например, особыми артиклями) во многих языках мира. Выпадение доступа к семантическим категориям может иметь и значительно более специфический характер. В нейропсихологической литературе описаны случаи, когда пациенты начинали испытывать трудности только с узнаванием и обозначением инструментов, частей тела или же классификацией фруктов и овощей.

Предварительный вывод, который можно сделать на основании этих результатов, заключается в том, что семантическая память связана с распределенным, но не вполне гомогенным хранением информации в различных структурах коры. Интерпретация конкретных данных, правда, вызывает оживленные споры. Дело в том, что в клинических исследованиях очень трудно проконтролировать степень знакомости различных объектов и их перцептивные признаки (см. 2.4.1). Так, например, живые существа обычно более подвижны, чем неодушевленные предметы. Быть может, выпадение способности к их обозначению как-то связано с нарушениями восприятия биологического движения, а не с процессами семантической категоризации как таковой? С другой стороны, вполне возможно, что само подобное возражение сомнительно, так как работа с семантической категорией ЖИВОЕ СУЩЕСТВО с необходимостью предполагает активацию процессов (операций или процедур) восприятия биологического движения.

Принципиальный интерес имеют поэтому новые данные, полученные на здоровых испытуемых с помощью трехмерного мозгового картирования (см. Schacter, Wagner & Buckner, 2000; Nyberg, 2002). Судя по всему, работа с концептуальной информацией вовлекает обширные области как левого, так и правого полушария, что отличает ее от репрезентаций слов — «внутреннего лексикона», связанного в основном с левым полушарием. Далее, эти фрагментарные пока данные, похоже, говорят о том, что семантические категории и знания не только «хра-28

нятся» в различных областях коры, но «хранятся» там (или «примерно там», с небольшим сдвигом в переднем, антериорном направлении), где есть соответствующие средства обработки. Так, для идентификации примеров категории ИНСТРУМЕНТ существенной оказалась премо-торная кора, участвующая также и в регуляции рабочих движений. При категоризации и назывании изображений животных, напротив, активируются прежде всего затылочно-височные области, ответственные за сложные формы зрительной обработки и восприятие движения (в частности, зона V5 — см. 3.1.1). Для знания о пространственном окружении существенны теменные области, а для мысленного вращения образов предметов — премоторные и затылочно-теменные структуры преимущественно левого полушария. Хотя эти данные несомненно будут уточняться в ближайшие годы, уже сейчас они позволяют сделать вывод о важности рассмотрения понятий с точки зрения включенных в их состав сенсомоторных и когнитивных операций.

Подобные результаты представляют собой неожиданно сильный аргумент в пользу теории уровней обработки Крэйка и Локарта (см. 5.2.2), рассматривающей память в качестве побочного продукта перцептивной и когнитивной активности. Эти результаты также соответствуют идеям процедурной семантики (см. 6.1.1). Концептуальные структуры, таким образом, могут получить процедурную, или процессуальную, интерпретацию, например, как кантианские «правила продуктивного воображения». В работах по когнитивной лингвистике, которые мы рассмотрим в следующей главе (см. 7.3.2), в последние годы делается попытка близкой трактовки лингвистических компонентов концептуальных структур. Они выполняют, с этой точки зрения, роль средств «конвенционального воображения», позволяющих создать у слушателя/читателя более или менее определенный образ ситуации. Эти же средства управления построением образа могут использоваться и в режиме внутренней речи — всякая попытка рефлексивного контроля собственного поведения или познавательных процессов неизбежно обнаруживает следы такого «диалога с самим собой».

В отношении более традиционных проблем когнитивной психологии, процедурный подход к значению позволяет по-новому подойти к объяснению эффектов семантического прайминга и распространения активации. Если согласиться, что степень готовности различных когнитивных процессов зависит от выполнявшихся перед этим действий и общего контекста деятельности, то эффекты активации в семантической памяти, трактуемые обычно как результат распространения возбуждения по узлам гипотетической квазипространственной сети, могут быть объяснены частичным перекрытием операций, выполняемых в последовательные моменты времени. В этом случае открывается возможность изучения связи внутренних и внешних форм действия (хотя, на наш взгляд, нет оснований заранее утверждать, что они должны быть структурно идентичны).

29

30

Наконец, преимущество процедурного подхода состоит в том, что он позволяет легко понять труднообъяснимые в рамках структурных моделей семантической памяти факты, такие как быстрое отрицание псевдослов в задаче лексического решения. Главное достоинство процедурной интерпретации концептуальных структур состоит в том, что она не требует фиксированной организации памяти — сама организация материала, с которым мы в данный момент работаем, может структурировать развертывание имеющихся перцептивных и когнитивных операций. Эта обработка будет продолжаться до тех пор, пока возможно осмысленное движение в материале. Ранняя остановка обработки свидетельствовала бы о незнакомости предмета, бессмысленности буквосочетания или аномальности фразы. Быть может, именно поэтому нам достаточно всего лишь доли секунды, чтобы с уверенностью установить, что слово «ман-тинас» не входит в число примерно 105 известных слов русского языка, или что название главной площади Сиены давно забыто — хотя образ ее наклоненной от полуденного солнца эллиптической воронки все еще стоит перед глазами.

Знания не вещи, концептуальные структуры обладают продуктивным потенциалом. Это проще показать на примере внутреннего лексикона. Так, русский язык и язык индейцев навахо обладают системами суффиксов, многократно увеличивающими число лексических единиц и придающими им разные семантические оттенки. (Ср. производные существительные от слова «муж»: «мужество», «мужчина», «мужик», «мужичище», «мужлан», «муженек», «мужичок», «мужиченка» и т.д. Хотя многие из них фиксированы в памяти, другие могут создаваться «на лету», как едва ли существующее, но вполне возможное в некотором ироническом контексте слово «мужчинка».) Еще более богатой системой суффиксов обладают тюркские языки, например татарский. На базе каждого глагола в них могут порождаться тысячи (!) новых терминов (Jackendoff, 2002). Неиссякаемую продуктивность демонстрирует английский язык, вот уже несколько десятилетий снабжающий остальные языки все новыми терминами. Принцип слипания морфем в немецком языке позволяет ежегодно присуждать премии за лучшее и за худшее новое «слово года». Считать, что значения хранятся только в декларативной форме столь же нелепо, как думать, что все возможные грамматические конструкции лишь извлекаются нами в готовом виде из памяти.

Мы переходим теперь к рассмотрению психологических представлений об организации концептуальной информации внутри отдельных семантических категорий. Наиболее детальные исследования организации семантической памяти были проведены с понятиями, строящимися по принципу иерархических родовидовых отношений. Основой для многих психологических работ по изучению родовидовых отношений понятий послужили ранние исследования А. Коллинса и М. Ку-иллиана (Collins & Quillian, 1972). Эти авторы просили своих испытуемых в хронометрических экспериментах определять истинность предложений типа «Канарейка имеет крылья» или «Молоко — синее». В качестве модели семантической памяти они использовали иерархическую сеть, предположив, что главным принципом организации знания является принцип когнитивной экономии. Так, например, свойства (атрибуты, предикаты) канареек могут быть приписаны либо узлу семантической сети, который репрезентирует понятие КАНАРЕЙКА, либо другим иерархически более высоким узлам — ПТИЦА, ЖИВОЕ СУЩЕСТВО и т.д., если речь идет о свойствах, общих для целой группы понятий. Поскольку все птицы имеют крылья, то экономично было бы зафиксировать свойство ИМЕЕТ КРЫЛЬЯ только один раз — против узла ПТИЦА.

При верификации предложения «Канарейка имеет крылья» могло бы происходить движение от узла КАНАРЕЙКА вверх по связям семантической сети, в ходе которого вначале устанавливалось бы, что канарейка — это птица, а затем — что птица имеет крылья. Чем больше дистанция между субъектом и предикатом верифицируемого высказывания (в смысле числа промежуточных узлов иерархии), тем больше должно было быть время верификации. Предложения «Канарейка желтая» и «Канарейка дышит» могут служить примерами возможных предельных случаев. Хотя хронометрические данные, казалось бы, подтвердили эту гипотезу, вскоре была обнаружена возможная ошибка в рассуждениях: три рассмотренных утверждения о канарейках отличаются не только расстоянием между субъектом и предикатом в некоторой гипотетической структуре, но и просто своей естественностью для испытуемого. Поэтому «Собака — это животное» верифицируется быстрее, чем «Собака — это млекопитающее», хотя узел ЖИВОЕ СУЩЕСТВО должен быть расположен в иерархии над узлом МЛЕКОПИТАЮЩЕЕ. Принцип когнитивной экономии, очевидно, не распространяется на семантическую память в отмеченной крайней форме. Так как связи в некоторых локальных областях семантической памяти могут быть особенно значимы или привычны, свойства хра-

31

нятся там вместе с понятиями и извлекаются без дополнительного процесса вывода".

Очевидные трудности для этой модели связаны также с объяснением латентных времен отрицательных ответов. В целом ряде работ изучалось время реакций категоризации «одинаковые» и «разные» при предъявлении пар слов, обозначающих виды деревьев, цветов, птиц и млекопитающих. Разные пары были либо семантически близки (например, «Орешник — маргаритка»), либо семантически далеки («Орешник — попугай»). Наиболее естественным предположением в рамках модели Коллинса и Куиллиана было бы увеличение времени реакции «разные» в случае семантически далеких слов, так как для сравнения их свойств нужно было бы подняться на относительно более высокий уровень иерархии. Результаты оказались прямо противоположными. Общее правило, выведенное на основании этих и ряда других экспериментов, можно было бы сформулировать следующим образом: чем больше пересечение признаков значений слов, тем легче дать положительный и труднее — отрицательный ответы.

На основе подобных соображений возникло целое семейство теоретико-множественных моделей, наиболее известной из которых является модель сравнения признаков Э. Смита, Э. Шобена и Л. Рипса (Smith, Shoben & Rips, 1974). Понятия трактуются в ней как наборы элементарных признаков (либо как точки в семантическом пространстве соответствующей размерности). Перекрытие признаков определяет семантическое сходство понятий. Среди признаков есть более существенные — «определительные» — и второстепенные, характерные лишь для данного понятия, но не для понятий более широкого класса. Последним при оценке сходства приписываются меньшие весовые коэффициенты. Сам процесс верификации имеет двухступенчатую структуру, аналогичную структуре узнавания в модели Аткинсона и-Джуолы (см. 5.2.1). Если общее сходство субъекта и предиката верифицируемого предложения заведомо выше или ниже некоторых пороговых величин (как в случае утверждений «Дятел — это птица» и «Дятел — это собака»), то испытуемый быстро дает положительный и, соответственно, отрицательный ответ.

![]() 11 Аналогичные проблемы испытывает и модель ассоциативной памяти человека Дж.Р.

11 Аналогичные проблемы испытывает и модель ассоциативной памяти человека Дж.Р.

Андерсона и Г. Бауэра, популярная в 1970-е годы. Она постулирует свободную от субъек

тивных стратегий семантическую память, где понятия образуют узлы, а грамматические

и логические отношения, такие как ВРЕМЯ и ПРЕДИКАТ, — связи между ними. Бауэр и

Андерсон выдвинули ряд предположений об эффективности словосочетаний в качестве

подсказок при воспроизведении вербальной информации. В основе этих предположений

лежит идея экономичной упаковки информации в памяти: предложение подвергается

анализу, и понятие, представленное в нескольких предложениях, записывается в память

только один раз. Если в двух заученных предложениях совпадает ОБЪЕКТ, то, согласно

модели, использование в качестве подсказки для воспроизведения СУБЪЕКТа и ПРЕ

ДИКАТа из разных предложений должно быть более эффективным, чем использование

СУБЪЕКТа и ПРЕДИКАТа одного и того же предложения. Эмпирические данные на этот

счет оказались противоречивыми. В настоящее время допускается возможность много

кратной избыточной записи информации в лексико-семантическую память, коль скоро

32 это упрощает процессы оперативной обработки (см. 7.3.2).

Когда общее сходство оказывается в некоторой промежуточной зоне, проводится второе сравнение, осуществляемое только среди «определительных» признаков. Оно позволяет с некоторой задержкой, но правильно верифицировать высказывание «Пингвин — это птица». Семантическая близость, которая может независимо определяться с помощью психофизического шкалирования, ускоряет верификацию правильных высказываний и замедляет фальсификацию ложных.

Но и эта модель наталкивается на серьезные трудности. Например, она предсказывает быстрое подтверждение правильности высказывания «Птицы — это дятлы». Авторы одной из работ изучали способы фальсификации предложений типа «Колли — это кошка» (Anderson & Reder, 1974). Хотя время реакции положительно коррелировало со степенью семантической близости, корреляция с другими переменными была выше. Полученные данные скорее свидетельствуют о том, что испытуемые сначала генерируют суждение «Колли — это собака», а затем «Собака — это не кошка», прибегая, таким образом, к процессу умозаключения. Наконец, А. Гласе и К. Холиак (Glass & Holyoak, 1975) показали, что в некоторых случаях семантическое сходство ускоряет, а не замедляет отрицательные ответы: высказывание «Все фрукты — овощи» отвергается быстрее, чем «Все фрукты — цветы». В модели поиска маркеров, предложенной последними авторами, можно легко узнать некоторые характерные черты модели Коллинса и Куиллиана. Слова и группы слов репрезентированы в этой модели элементами значения, или «маркерами». Наиболее типичные понятия представлены одним маркером: ПТИЦА - ПТИЧИЙ, КУРИЦА - КУРИНЫЙ, где КУРИНЫЙ означает «обладающий существенными признаками курицы». Маркеры образуют иерархическую сеть благодаря связям, которые могут быть нескольких основных типов: ИМЕЕТ, ЕСТЬ и НЕ ЕСТЬ. Порядок поиска маркеров определяет время реакции в задачах верификации и продуцирования, по которому можно восстановить информацию о структуре семантической памяти.

Методика продуцирования, предложенная Глассом и Холиаком, состоит в анализе легкости дополнения предложений типа «Все/некоторые А являются...». Частота продуцирования слов по инструкции найти правильное или, напротив, ошибочное дополнение отражает, по их мнению, вероятность перехода от маркера подлежащего к маркеру сказуемого. Эмпирически было показано, в частности, что частота намеренно ложных дополнений коррелирует с легкостью фальсификации ошибочных утверждений. Хотя данная модель представляет собой известный шаг вперед по сравнению с теоретико-множественными моделями, она, в свою очередь, испытывает трудности при объяснении таких фактов, как быстрая фальсификация предложения «Все птицы — это ромашки», ведь частота такого дополнения контекста «Все птицы — это...», надо думать, очень невелика.

Наконец, последняя модель, на которой мы кратко остановимся, — это модель распространения активации А. Коллинса и Э. Лофтус (Collins & Loftus, 1975). Речь вновь идет о сетевой конструкции, но она не предполагает иерархичности как основного принципа построения. Структурированность задается прочностью ассоциативных связей между репре-

33

зентациями понятий и атрибутов. Дистанция между узлами сети, соответствующая семантической близости, определяется на основе независимых психофизических оценок. От ассоциативных теорий 19-го века и современных нейронных сетей модель отличается прежде всего качественным характером связей между концептуальными узлами, среди которых можно найти связи разного вида: ИМЕЕТ, ЕСТЬ, НЕ ЕСТЬ, МОЖЕТ, ДАЕТ, ДЫШИТ и т.д.12 Данная модель в общих чертах объясняет те же факты, что и модель Гласса и Холиака. Акцент сделан на новой интерпретации фактов о различиях времени реакции — согласно данной модели, эти различия свидетельствуют прежде всего о распространении внутри семантической сети кратковременной «волны» активации (см. Андерсон, 2002).

Общий результат этих экспериментов заключается в доказательстве роли абстрактных категорий, а также в демонстрации зависимости процессов категоризации как от привычных ассоциаций, так и от связей, которые имеют качественный характер. Вместе с тем, подобные традиционные подходы к описанию структуры семантических категорий обладают рядом недостатков. Для них — как в сетевом, так и в теоретико-множественном варианте — характерно понимание значения как суммы элементарных компонентов. Соответствующие модели основаны на изучении семантики языка. Это исключает из рассмотрения невербальный опыт, который начинает формироваться с самого рождения и специфически связан с восприятием и действиями. Возникшие в ходе этих исследований гипотезы довольно искусственны и больше говорят о различиях экспериментальных ситуаций, чем о представлении знаний. Как заметил один из критиков хронометрирования семантической памяти, «Попробуйте спросить вашего собеседника, есть ли у канарейки крылья, и он решит, что вы либо идиот, либо собираетесь рассказать анекдот».

6.2.2 Понятия базового уровня

Видное место в современных исследованиях категориальной организации до сих пор занимают работы Элеоноры Рош13, обратившейся к анализу естественных семантических категорий и их связи с восприятием и действием. Опираясь на более ранние этнографические исследования, Рош выступила в 1970-е годы с критикой доминировавшего тогда

![]() 12 Уже Отто Зельц подчеркивал, что родовидовые отношения между понятиями не сво

12 Уже Отто Зельц подчеркивал, что родовидовые отношения между понятиями не сво

дятся к гомогенным ассоциативным связям. В противном случае на вопрос о родовом тер

мине к слову «собака» мы столь же часто говорили бы «кошка», как и «животное».

13 Эта американская исследовательница из Калифорнийского университета известна

также своими работами по проверке гипотезы лингвистической относительности Сэпира-

34 Уорфа в области восприятия и запоминания оттенков цвета (см. 8.1.2).

в когнитивной психологии понимания семантических категорий как объединения дискретных признаков, якобы необходимых и достаточных для идентификации понятий: «Ни модель формирования понятий в терминах заучивания "правильной" комбинации дискретных атрибутов, ни модель процесса абстракции в терминах абстрагирования центральной тенденции... некоторого произвольного сочетания признаков не являются адекватными объяснениями природы и развития естественных категорий... Предлагается... следующая альтернатива: существуют... формы, которые перцептивно более заметны, чем все другие стимулы в данной области... эти наиболее заметные формы являются "хорошими формами" гештальтпсихологии» (Rosen, 1973, р. 113—114).

Наряду с гештальтпеихологией, теоретической основой работ Рош служат идеи Людвига Витгенштейна. На примере категории «игра» он описал так называемые категории семейного сходства, отдельные представители которых не имеют единого набора семантических признаков. В самом деле, что общего может быть между играми животных, игрой в карты и Олимпийскими играми? Члены одной большой семьи могут быть в целом похожи друг на друга, но по различным признакам в разных ответвлениях семейства, Точчно так же в случае многих семантических категорий не существует единого характеристического набора признаков. Некоторые понятия, входящие в подобные категории, являются более типичными их представителями, чем другие. Одновременно с Витгенштейном такие разветвленные цепочки объектов, построенные вокруг одного или нескольких прототипов на основании меняющихся признаков, были описаны Л.С. Выготским при изучении формирования искусственных понятий у детей. Выготский считал эти «комплексы» промежуточной формой на пути от псевдопонятий к подлинным понятиям, построенным на основе достаточных и необходимых признаков, но оказалось, что они представляют собой общий случай организации знания и у взрослых.

Анализируя организацию ряда естественных категорий (оттенки цвета, мебель, преступления, эмоции...), Рош прежде всего описала факт различной типичности отдельных их представителей: «шкаф», например, скорее может служить одним из прототипов категории «мебель», чем «секретер». Большинство таких категорий организовано вокруг нескольких прототипов, которые, по ее мнению, не могут быть описаны фиксированным набором определительных признаков. Рош показала, что люди могут устойчиво оценивать типичность (близость к прототипу) отдельных представителей категории (ср. рис. 6.6). Типичные представители более естественно выглядят в качестве заместителей имени категории. Так, о «птице» естественно сказать, что она «сидит за окном на ветке». Теперь в это предложение можно подставить слова «орел», «ворона», «попугай», «курица», «воробей», «дятел», «пингвин»... Можно создать искусственные категории с характерной организацией

35

|

Рис. 6.6. Некоторые из изображенных птиц в большей степени соответствуют представлению о типичной птице, чем другие.

вокруг прототипов, в этом случае прототипы — «фокальные примеры» — заучиваются быстрее, чем другие объекты (Rosch, 1978). Они могут узнаваться и воспроизводиться как присутствовавшие в наборе объектов, даже если на деле так и не были предъявлены (например, при показе некоторого количества близких по значению слов, указывающих в направлении прототипа). Хотя Рош неоднократно подчеркивала, что не ставит целью создание теории семантической памяти, ее работы заметно повлияли на эту область исследований14.

Выделением прототипов вклад Рош в изучение структуры естественных категорий не ограничился. Она также отметила, что многие категории образуют иерархии включения классов, состоящие обычно не менее чем из трех уровней абстрактности. По ее мнению, понятия среднего уровня имеют по сравнению с понятиями высокого или низкого уровней абстрактности более базовый статус. Так, «стол» является базовым понятием по сравнению с «мебелью» или «столиком», а «пальто» — по сравнению с «одеждой» или, скажем, «дождевиком». Базовые понятия могут быть прежде всего представлены в виде обобщенного образа. Интересным является и то обстоятельство, что по отношению ко всем представителям некоторого базового понятия мы обычно выполняем некоторый общий набор специфических движений и действий. В случае категорий более высокого уровня абстрактности такого единого набора движений уже не существует. Ряд экспериментов позволяет продемонстрировать особую значимость семантических единиц

![]() 36

36

14 В частности, они вызвали попытки использования для описания категориальной организации памяти математического аппарата теории размытых множеств. Эта теория широко использовалась в 1970-е годы для описания процессов категоризации, включающих градуальные оценки. В настоящее время для моделирования таких оценок часто применяются модели, основанные на нейронных сетях (см. 2.3.3).

базового уровня в процессах коммуникации, так как именно они обычно используются в качестве референтных терминов в сравнительных конструкциях.

Некоторые из результатов, полученных в рамках данного подхода, вполне нетривиальны. Так, понятия базового уровня первыми обрабатываются в задачах сравнения слов и картинок: изображение розы быстрее идентифицируется как «цветок» (базовое понятие), чем как «роза». Исследования развития речи в онтогенезе также показали, что слова, соответствующие базовым понятиям, раньше, чем более абстрактные или более конкретные, усваиваются ребенком. Следует заметить, что сами обобщения, лежащие в основе ранних категоризации, могут быть чрезвычайно широкими — достаточно широкими, чтобы учитывать только глобальные различия между живым и неживым или чтобы, как это обсуждалось в предыдущем разделе, отнести к одной категории крокодила и комара. Складывается впечатление, что базовые понятия, связывающие воедино обозначающие их слова, наглядные образы и специфические движения, выполняют функцию «быстрого интерфейса» между процессами сенсомоторного взаимодействия с объектами и обобщенным концептуальным знанием о них15.

В последние два десятилетия эта теория приобрела большую популярность не только в психологии, но и вне ее, особенно в теоретической лингвистике. Надо сказать, однако, что, несмотря на заявленный интерес к анализу естественных категорий, значительная часть работ Рош проводилась со студентами университетов, причем на материале специально подобранных абстрактных семантических областей. Иначе говоря, возможно, что и сами эти работы были недостаточно экологически валидны. Для проверки этого предположения особенно интересны этнографические исследования категоризации. Такие исследования интенсивно проводились в последние годы. Их результаты в ряде отношений не подтвердили представления Рош о структуре категорий. Во-первых, этнографические данные ставят под сомнение организующую роль собственно прототипов — вместо перцептивно наиболее частотного или типичного эту роль часто выполняет «самое важное» с практической точки зрения. Во-вторых, базовые понятия в таких исследованиях обычно оказываются значительно более конкретными, чем у испытуемых Рош. Например, у индейцев айтца-майя из Гватемалы базовая категория

![]() 15 Красивая иллюстрация «склеивания» слова и стоящего за ним знания принадлежит

15 Красивая иллюстрация «склеивания» слова и стоящего за ним знания принадлежит

A.B. Запорожцу. Дети не чувствуют противоречия в том, что в рассказываемой им сказке

хозяин оставляет чернильницу сторожить дом вместо собаки. Однако они протестуют,

когда чернильница начинает лаять на забравшихся в дом воров — по их мнению, черниль

ница должна брызгать на них чернилами. Такое объединение свойств обозначаемого и

обозначающего характерно для ранних этапов формирования понятий и для мифологи

ческого сознания, что отражается в латинской пословице «nomen est omen» («Имя — это

предзнаменование») 37

для птиц — это индейка (из-за ее вкусного мяса и особого культурного значения), а для змей — наиболее ядовитая, хотя и сравнительно редкая в этом регионе разновидность.

Применительно к этнографическим работам, проводимым, как правило, путем словесного опроса, всегда можно усомниться в правильности интерпретации вопросов и ответов. Разумно предположить также, что академическое образование в целом подчеркивает роль абстрактных, а не прагматически-ситуативных критериев категоризации, доминирующих в относительно традиционных культурах (например, Nisbett et al., 2001). Там, где неграмотный афганский крестьянин выберет (в тестовом задании «один лишний») из набора «топор, молоток, бревно, пила» в качестве лишнего элемента «молоток», для европейцев совершенно естественной стратегией будет объединение объектов на основе абстрактной категории «инструмент», ведущее к удалению слова «бревно». Но и в стандартных исследованиях когнитивных психологов, проводимых во всем мире в основном со студентами или выпускниками университетов, сегодня утвердилось Мнение, что семантические категории зачастую могут иметь весьма рыхлую структуру, формируясь ad hoc на базе одного-двух ярких примеров или ситуативно возникающих намерений и целей действий.6.2.3 Роль примеров и ситуативных факторов

Основной альтернативой рассмотренным представлениям об иерархической организации семантических категорий стал так называемый эк-земплярный подход. В принципе, он призван объяснить примерно тот же круг феноменов, что и теория Рош. При этом, однако, отрицается существование или, по крайней мере, эффективность абстрактных прототипов вроде понятий базового уровня. Предполагается, что эпизодическая память в комбинации с восприятием способны сохранять конкретные примеры категорий, по отношению к которым и определяется возможная категориальная принадлежность других объектов. О целесообразности такой стратегии говорят некоторые общие соображения — прежде всего то, что у нас обычно нет ни времени, ни особого желания заниматься абстрактными классификациями. Например, хотя можно представить себе, что кто-то специально занимается классификацией профессий как таковых, обычно нас интересуют конкретные примеры: «мой доктор», «друг-программист», «сосед-бизнесмен», «знакомый издатель». Сохранение конкретных примеров означает также сохранение максимальной информации, которая может гибко использоваться в зависимости от возникающих задач.

Эмпирические данные в пользу экземплярного подхода могут быть найдены в результатах многих лабораторных и прикладных исследова-38

ний. То, что отдельные примеры из памяти действительно могут существенно влиять на категориальные оценки, наиболее последовательно демонстрирует в своих работах канадский психолог Ли Брукс. В некоторых из них испытуемым показывались примеры двух классов существ, отличавшихся по целому ряду видимых признаков (размеры, форма, окраска, количество конечностей и т.д.). Лишь часть этих признаков была релевантна и явно упоминалась в одновременно предъявлявшемся формальном правиле классификации. На стадии тестирования показывались новые картинки, причем иррелевантные признаки существ одного класса могли теперь быть столь же иррелевантными признаками существ другого класса. Результаты классификации обнаружили сильное влияние иррелевантных перцептивных признаков тех примеров, которые были показаны ранее — формальные правила классификации объектов применяются с трудом и сопровождаются ошибками, если эти правила противоречат простому перцептивному сходству.

В других известных (хотя, возможно, и несколько спорных) экспериментах проверялось, насколько формирование эталонных представлений о некоторой категории объектов связано со статистическим усреднением параметров отдельных примеров. Испытуемым показывались объекты двух категорий, которые имели одинаковые средние величины некоторого признака, но различный разброс этих величин в конкретных экземплярах. Например, на стадии обучения классификации испытуемым демонстрировались круглые упаковки, как утверждалось, с пиццей, размеры которых случайно варьировали в диапазоне от 20 до 60 см (средняя величина 40 см), и такие же упаковки якобы с автомобильными «баранками» — их диаметр был постоянным и равным 40 см. Через какое-то время испытуемым показывалась для категоризации круглая упаковка размером 55 см. Если формирование знание о категориальной принадлежности объектов связано с усреднением параметров примеров и последующим забыванием индивидуальных характеристик, то отнесение тест-объекта к одной из этих категорий было бы одинаково сложным и равновероятным. Однако испытуемые уверенно называли подобный тест-объект «пиццей». Знание о вариативности конкретных экземпляров таким образом сохраняется, а не исчезает, как это должно было бы происходить в процессе формирования прототипа.

С точки зрения практических приложений интересны многочисленные работы Брукса и его коллег по психологическим аспектам медицинской диагностики (Brooks, Norman & Allen, 1991; Brooks, LeBlank & Norman, 2000). В двух областях с явно выраженным зрительным характером исходных данных, радиологии и дерматологии, эти работы показали сильную зависимость диагностических оценок от чисто визуального сходства тестового случая с виденными ранее конкретными примерами того же самого или, иногда, совсем иных заболеваний. Кстати, подобные яркие примеры особенно эффективно меняют поведение людей — всем, и не в последнюю очередь медикам, известно, что курение ведет к раку и другим тяжелым легочным заболеваниям. Из всех категорий ме-

39

|

Рис. 6.7. Два примера изображений, используемых с начала 2002 года на упаковках канадских сигарет.

дицинских работников радиологи, пульмонологи и патологоанатомы, то есть именно те специалисты, которые непосредственно наблюдают конкретные примеры разрушений легочных тканей, курят значимо меньше, чем другие. Трудно сказать, насколько велик здесь относительный вклад эпизодической памяти и непосредственного восприятия, но совместно они явно способны серьезно трансформировать процессы семантической классификации в направлении устойчивой модификации поведения.

Эти результаты и теоретические соображения привели в последнее время к изменению форм борьбы с курением. Вместо абстрактных вербальных предупреждений «Минздрава» или «Главного врача» канадские психологи предложили использовать на упаковках сигарет яркие визуальные образы, более или менее непосредственно демонстрирующие медицинские последствия курения (рис. 6.7). Их предложение было поддержано в законодательном порядке. Согласно предварительным исследованиям, в результате до 40% курильщиков выразили готовность преодолеть эту зависимость16.

Подобные результаты говорят об ошибочности трактовки семантической памяти как хранилища одной лишь абстрактной символьной информации (см. 2.2.3 и 6.4.2). Вместе с тем, при рассмотрении этих результатов складывается впечатление, что речь идет об описании лишь одной из форм репрезентации знания. Она может сосуществовать с более структурированным и менее зависимым от восприятия знанием. Даже маленькие дети ориентируются в своих оценках не только на зрительное сходство, но и на абстрактные представления. Л.С. Выготский

![]() 40

40

описал развитие концептуальных структур как разнонаправленные, но взаимодействующие процессы формирования житейских и научных понятий, отметив, что рефлексивное сознание и произвольный контроль связаны преимущественно с научными понятиями. Понятия, основанные на общности признаков и перцептивном сходстве, формируются под определяющим влиянием восприятия, так сказать, по направлению «снизу вверх». Опорой для них может быть естественная структурированность и сходство объектов в окружении. Вполне возможно, однако, формирование понятий, преимущественно основанных на наших теоретических представлениях. Академическое образование и формальное обучение опираются именно на теоретическое определение понятий. Генеральным направлением развития здесь будет движение «сверху вниз». В этом случае категоризация вполне возможна и без какого-либо пересечения перцептивных признаков экземпляров.

Структурирование опыта в режиме «сверху вниз» происходит не только в условиях академического образования. Широкую известность получили использующие эти представления работы ученика Найссера Л. Барсалу (Barsalou, 1983). Он показал, как естественно сугубо ситуативные задачи могут обусловливать формирование спонтанных, или «ad hocкатегорий», типа «возможный новогодний подарок», «то, что можно есть, находясь на диете», «все, что мне больше не понадобится» и т.д. В этом случае категоризация оказывается подчиненной решаемым в данном жизненном эпизоде задачам. Иными словами, понимание подобных спонтанных группировок возможно лишь с учетом личностного смысла предметов и ситуаций. Следует отметить, что традиционный логический подход к описанию значений понятий в терминах необходимых и достаточных признаков неоднозначен, так как существует бесконечное количество разнообразных признаков и семантических измерений объектов, а равно их комбинаций (см. 6.4.2). Селекция, основанная на наших целевых установках, позволяет ограничить это разнообразие и, таким образом, несмотря на свою субъективность, способствует — в оперативном контексте — формированию устойчивых структур знания.

Может показаться, что описания Барсалу представляют собой предельный случай. Однако контекст возможного практического или теоретического (аргументация в споре) использования играет критическую роль и в выявлении различных аспектов значений самых обычных понятий. Об этой гибкости структур семантической памяти человека еще в 19-м веке прекрасно сказал И.М. Сеченов: «Описание всех рубрик, под которыми занесено в память все перечувствованное и передуманное... определяется для каждой отдельной вещи всеми возможными для нее отношениями к прочим вещам, не исключая отношения к самому чувствующему человеку. Так, например, дерево может быть занесено в память как часть леса или ландшафта (часть целого); как предмет, родственный траве и кустам (категория сходства); как горючий или строи-

41

42

тельный материал (здесь... разумеются под одним и тем же родовым именем "дерево" дрова, бревна, брусья, доски — различно и искусственно сформированные части целого дерева); как нечто одаренное жизнью (в отличие, например, от камня); как символ бесчувственности и т.д.» (Сеченов, 1953, с. 255).

Подобная гибкость представляет собой серьезную проблему для теорий концептуальных структур. Гибкости нет ни в статических иерархиях понятий, ни в пространственных моделях, ни в репрезентациях, предполагающих существование прототипов. То же самое можно сказать о репрезентациях, выявляемых с помощью латентного семантического анализа, хотя полезной особенностью этой формы репрезентации является богатство потенциальных связей (см. 6.1.1 и 7.4.2). Решение может состоять в том, чтобы ввести внешнюю по отношению к семантике активность — метакогнитивную работу со знанием, как в случае описанного Барсалу влияния целей и мотивов деятельности, образующих ситуативные смысловые контексты (см. 8.1.3). Продуктивный потенциал демонстрирует, например, контекст СРАВНЕНИЯ понятий друг с другом. Так, сравнение дерева с брусьями и другими пиломатериалами в только что приведенной цитате из И.М. Сеченова моментально выявляет один из множества возможных срезов семантики этого понятия. Сравнение с человеком — совсем другой. Этот потенциал переходов между понятиями связан с межкатегориальной организацией знания, которая будет рассмотрена в следующем разделе. Отметим здесь только, что понятия и обьщенные представления могут выполнять по отношению к другим компонентам концептуальных структур функции объяснительных конструктов, то есть функции рудиментарных теорий.

«Теория теории» категоризации, иными словами, предположение, что мы используем одни понятия в функции теорий для других понятий и чувственных данных, становится в последние годы популярной альтернативой более традиционным моделям, основанным на анализе сходства с перцептивными примерами и прототипами (Medin & Heit, 1999). При этом подчеркивается важная функция процессов категоризации, заключающаяся в интерпретации и объяснении наблюдаемых явлений. Так, слово «молоток» рассматривается нами в контексте категорий ИНСТРУМЕНТ и АРТЕФАКТ (предмет искусственного происхождения), «лошадь» — в контексте того, что мы знаем и как представляем себе ЖИВОЕ СУЩЕСТВО. В результате становятся возможными многочисленные, чисто теоретические умозаключения, типа «лошадь дышит», «имеет внутренние органы» и т.д. Напротив, «игрушечная лошадь», несмотря на ее возможное высокое перцептивное сходство с настоящей, сразу рассматривается в контексте общей категории АРТЕФАКТ, поэтому приведенные умозаключения оказываются просто немыслимыми — разве только в контексте очень специфического ментального фрейма «как если бы», характерного для ролевой игры или для творческого воображения (см. 8.1.3).

Как и когда используются те или иные «теории/категории» — серьезный, во многом еще неясный вопрос. Ярким примером различных стратегий объяснения в зависимости от категоризации служит так называемая фундаментальная ошибка атрибуции (см. 6.4.3 и 8.4.1). Суть этой ошибки состоит в тенденции приписывать причины того или иного поведения некоторым устойчивым чертам личности, вместо того чтобы пытаться разобраться в конкретных условиях, которые могли ситуативно обусловить данное поведение или поступок. Как показывают многочисленные исследования, эта упрощающая наши оценки стратегия (или, иными словами, эвристика — см. 8.1.1) выражена более сильно при оценке поведения лиц, относимых к категории «чужих». При объяснении такого же поведения «своих», обычно лучше знакомых нам людей мы, напротив, избегаем поспешных обобщений, пытаясь найти оправдание в особенностях ситуации: «был поставлен в невыносимые условия», «торопился», «заморочили ему голову», «хотел как лучше» и т.д. (обе стратегии оказывают сильное влияние и на то, как мы описываем в речи поведение других людей — см. Maass, 1999). Интересно, что сама глобальная категоризация на «своих» и «чужих» весьма лабильна — эти категории могут объединять или разделять сотрудников одного учреждения, равно как и население целых регионов. Так, можно выделять европейцев как «чужих» и одновременно, считая себя европейцем, с сомнением относиться к обитателям американского континента.

Таким образом, семантическая память в ее функционировании дает широкий спектр примеров конкретных и абстрактных, ситуативных и относительно стабильных понятий. Эту особенность наших знаний неоднократно использовал в качестве художественного приема аргентинский писатель Луис Хорхе Борхес. В одном из своих рассказов он описал якобы найденную при раскопках древнюю энциклопедию «Щедрые знания Поднебесной Империи», разделяющую животный мир на (примерно) следующие категории: а) «животные, принадлежащие императору», б) «свиньи и домашние животные», в) «бродячие собаки», г) «русалки и водяные», д) «сказочные животные», е) «те, которые только что разбили фарфоровую вазу», ж) «дрожащие, как если бы они были бешеными», з) «нарисованные самой тонкой верблюжьей кисточкой», и) «напоминающие мух с большого расстояния», к) «включенные в эту классификацию», л) «все остальные». На первый взгляд подобный список кажется довольно странным, если не безумным, но на самом деле он прекрасно иллюстрирует существенные особенности эклектичных принципов организации наших концептуальных структур.

43

Из предыдущего обсуждения видно, что наряду с категориальной организацией, фиксирующей принадлежность понятия к некоторому семантическому классу и его отношения к другим представителям этого класса, исключительно существенна и межкатегориальная организация знаний, связывающая между собой понятия из различных, подчас довольно далеких семантических областей'7. Интерес к межкатегориальной организации заставляет прежде всего поставить очень общий вопрос — какие семантические области и категории вообще существуют в нашем знании? Данный вопрос давно обсуждается в философии (от Лейбница и Канта до Карнапа), а в последние годы также и в работах по искусственному интеллекту и роботике, так как мобильные роботы будущего должны быть оснащены если и не полным знанием о мире, то хотя бы первыми элементами знаний о наиболее существенных его категориях. Изучение основных категорий обыденного сознания («здравого смысла»), позволяющих нам справляться с повседневными жизненными задачами, выдвигается поэтому на передний план когнитивных исследований.

Опись «всего, что существует» относится к компетенции раздела философии, называющегося онтологией. К сожалению, речь идет об одном из наиболее нечетких терминов обширной философской, а в последнее время и научно-технической литературы. Мы будем понимать под «онтологией» описание того, что истинно и существует в данном мире. Соответственно, «онтологическими переменными» будут называться истинностные переменные, а «онтологическими категориями» — наиболее общие таксономические классы существующих в мире объектов. В философии онтологии обычно противопоставляют гносеологию — теорию познания сущего. (В этом смысле когнитивная психология могла бы называться «экспериментальной гносеологией».) Подчеркнем, что психологическая онтология занимается спецификацией результатов процесса познания как они репрезентированы в индивидуальных концептуальных структурах. При этом, конечно, нельзя ожидать упорядоченности и полноты «Британской энциклопедии». Более того, следует быть в принципе готовым к встречам с кем-нибудь из обитателей борхесовского зверинца, например русалками и водяными.

![]() 17 В лингвистике начала 20-го века было распространено довольно похожее проти

17 В лингвистике начала 20-го века было распространено довольно похожее проти

вопоставление парадигматических и синтагматических отношений. Если первые име

ют, так сказать, формальный, например родовидовой, характер, то вторые объединяют

понятия из различных категорий в описание ситуаций и событий, как они встречаются

в нашем опыте (Лурия, 1975). Современная лингвистика использует при изучении се

мантических категорий различные лексико-фразеологическое подходы, направленные

на выделение примитивных семантических компонентов слов (например, Кобозева,

44 2000; Jackendoff, 2002).

Самыми общими, возможно, априорными категориями являются категории пространства и времени. Хотя параметры времени и места действия более явно выступают в нашем автобиографическом опыте (эпизодическая память, автоноэтическое сознание — см. 5.3.2), они также присутствуют и в безличностном, энциклопедическом знании концептуальных структур (семантическая память, или ноэтическое сознание по Тулвингу), так как практически любое описание некоторой сцены, а равно события предполагает спецификацию пространственных и временных параметров.

Более внимательный взгляд на содержание этих онтологических категорий обнаруживает их отличие от пространства и времени восприятия (см. 3.1.1 и 3.1.2). Прежде всего представляемое пространство не является гомогенным и строго метрическим, оно явно расчленено на дискретные области в соответствии с организацией нашей среды обитания. Далее, пространство обыденного сознания опирается на множество находящихся в иерархических отношениях систем отсчета (здесь наблюдаются сильные межъязыковые и межкультурные различия — см. 8.1.2). Одновременно мы способны легко представить себе пустое, метрическое и изотропное пространство галилеевско-ньютоновской механики. Пространство-время неклассической физики не стало или, может быть, еще не стало компонентом нашей наивной модели мира (см. 6.4.3). В силу высокой сложности и абстрактности категории ВРЕМЯ мы представляем его по образу и подобию более понятной нам категории ПРОСТРАНСТВО, а именно как пространство одного измерения — горизонтальную ось или вектор, обычно лежащий перед нами. При этом мы можем в зависимости от обстоятельств чувствовать себя в потоке событий или же пассивно наблюдать его (см. 7.4.2). Но это представление не является всеобщим. Для носителей китайского языка (мандарин) время может двигаться и в вертикальном направлении, причем, подобно частицам воды в водопаде, сверху (более раннее) вниз (более позднее). Это движение абсолютно и не включает наблюдателя. Несомненно, что существует множество других культурных моделей времени, например, имеющих разную «зернистость».

Крупные таксономические единицы можно описать как древовидные объекты. Одним из самых больших и разветвленных тогда было бы дерево ФИЗИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ, подразделяющиеся далее на естественные (в том числе столь популярные в исследованиях категориальной организации ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА) и искусственные (АРТЕФАКТЫ). Очень близко, возможно, из того же корня, растет категория СУБСТАНЦИИ, которая включает очень важные для обыденного сознания природные стихии. Точно так же из одного корня и в тесном соседстве произрастают категории ПРОЦЕССЫ и СОБЫТИЯ. На примере этих двух пар онтологических категорий можно показать, как в концептуальных структурах возникают возможности для совершенно естественных межкатегориальных переходов. Так, объекты и со- 45

бытия по сути своей имеют, в отличие от субстанций, относительно четко очерченные границы. Поэтому мы можем сказать «конец лекции» и «конец стола» («сидеть в конце стола»), хотя никакого непосредственного перцептивного сходства между лекцией и столом, конечно, нет. Абстрактная общность онтологических категорий позволяет использовать одинаковые речевые конструкции.

Интенсивнее других в последние десятилетия изучалась та часть концептуальных структур, которая имеет отношение к речи и коммуникации. Ее называют «внутренним лексиконом», хотя в ее состав входят не только собственно слова, но и другие, как более мелкие (корневые морфемы, приставки, суффиксы), так и более крупные (вплоть до устойчивых идиоматических выражений и фрагментов известных стихотворений) единицы речи. В состав лексикона в последнее время часто включают и знание синтаксиса, причем в связи с хранением предикатов, в роли которых выступают глаголы18. Эти вопросы интенсивно обсуждаются в последнее время в рамках когнитивной лингвистики и лингвистической семантики, где предприняты многочисленные попытки дать возможно более полную спецификацию лексико-семантичес-ких категорий (Кобозева, 2000).

Так, польская исследовательница Анна Вежбицка (Wierzbicka, 1999) выделяет примерно 60 элементарных семантических единиц языка, такие как семантические подлежащие (Я, ТЫ, КТО-ТО...), квантификаторы (ОДИН, ДВА, НЕКОТОРЫЕ...), атрибуты (ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, БОЛЬШОЙ...), ментальные предикаты (ДУМАТЬ, ЗНАТЬ, ХОТЕТЬ...), действия/события/движения (ДЕЛАТЬ, СЛУЧАТЬСЯ, ДВИГАТЬСЯ...), логические операторы (НЕТ, ЕСЛИ, ПОТОМУ ЧТО...), время (КОГДА, ТЕПЕРЬ, ПОСЛЕ...), место (ГДЕ, ЗДЕСЬ, НАД...) и т.д. В других известных попытках описания онтологических категорий «ментального языка» и даже «языка мысли» (Fodor, 1978) число выделяемых примитивных единиц иногда отличается на порядок: от нескольких сот до всего лишь семи, как в теории концептуальной зависимости Роджера Шенка (1980), которая будет рассмотрена нами в следующей главе. Там же мы подробно остановимся на взаимоотношениях между преимущественно семантическими подходами к описанию функционирования языка в современной когнитивной лингвистике и более синтаксическими концепциями, восходящими к работам Хомского и его школы (см. 7.3.2).

Еще одна форма знания, существенная для успешности социального взаимодействия, связана со знанием основных жанров коммуникации. (Сам выбор оптимального для некоторой ситуации жанра и стиля общения является, по-видимому, функцией более высокого уровня

![]() 18 В работах Е.А. Кибрика (2004) было показано, что онтологическое различие ДЕЙ

18 В работах Е.А. Кибрика (2004) было показано, что онтологическое различие ДЕЙ

СТВИЙ («ударить», «родить») и СОСТОЯНИЙ («хотеть», «болеть») определяет в некото