Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства

Часть VIII

Объективные перцепты, объективные ценности

Когда я впервые приехал посмотреть на кафедральный собор в Страсбурге, голова моя была полна самых общих идей по поводу того, что есть хороший вкус. С чужих слов я высоко ценил гармонию масс, чистоту форм и был решительным противником смущающего произвола в готической орнаментальности. Под рубрикой «готический», как будто в словарной статье толкового словаря, я собрал в кучу все неправильные синонимические выражения, когда-либо приходившие мне на ум, вроде «неотчетливый, неясный, беспорядочный, неестественный, перегруженный, мешанина и компиляция».... И каким же неожиданным было поразившее меня чувство в тот момент, когда я увидел собор! Душа захвачена была единым целым, великолепным, величественным сооружением, состоящим из тысячи согласованных деталей и потому доставляющим подлинное наслаждение, хотя и остающимся совершенно непонятным и необъясненным.

Гете. «О немецкой архитектуре», 1773 г. Можно ли доверять сенсорному восприятию? Этот вопрос встает, когда мы хотим узнать, достаточно ли надежна информация о природе и поведении физического мира, частью которого мы

* Очерк составлен на основании материалов, взятых из второй части работы «Динамика и инварианты», помещенной в «Perceiving Artworks», ред. J. Ficher, (Филадельфия, 1980), а также из статьи «Размеры расхождения» (Journal of Aesthetics and Art Criticism), v. 38 (осень 1979).

319

являемся и от которого зависит наше благополучие. Когда мы внезапно натыкаемся на едва заметный для глаз предмет или когда предмет, который мы видим, вдруг оказывается не там, где мы его ждем, противоречивость сообщений, посылаемых нашими органами чувств, выводит нас из состояния душевного равновесия. Зрение говорит одно, осязание и кинестетические ощущения— другое, и для нас жизненно важным может стать знание того, на какие из воспринимаемых фактов мы можем положиться.

Являются ли объекты восприятия достоверными?

В таких случаях мы обычно спрашиваем, когда и в какой мере восприятие заслуживает нашего доверия. Для искусства это вопрос второстепенной важности, поскольку относится не к самому объекту, а к его физическому носителю. Даже признав, что это так, все равно необходимо, чтобы стены здания не только казались, но и были вертикальными, а скульптура не падала, даже если выглядит устойчивой. Краска на холсте может казаться сухой, но является ли она таковой в действительности? Разумеется, мы часто стремимся подкрепить наше сенсорное суждение измерениями с помощью инструментов. Однако очевидно, что эти измерения не что иное, как формальность.

С эстетической точки зрения объект искусства совсем не предназначен для того, чтобы сообщать информацию о некоем физическом теле, своем носителе. Так, картина, хотя и может рассказывать нам о свойствах красок_или холста, делает это заведомо не на художественном языке. Глубина, создаваемая на картине перспективой, осознается так же, как ровность самого полотна, но лишь последняя передает информацию о физическом состоянии картины. Если размер, форма или пространственная ориентация зрительно воспринимаемого произведения и соответствуют данным физических измерений, значение имеют лишь первые. В визуальных искусствах квадрат всегда является квадратом, когда он похож на квадрат, хотя геометрические измерения могут показывать, что это не квадрат, а яркость и насыщенность цвета таковы, какими они выглядят в данном контексте, что бы ни говорили цифры счетчика или колориметра.

Поскольку эстетически воспринимаемый образ в конечном счете для нас самое важное, вопроса о связи его с физическим носителем не возникает. Однако объективная достоверность образа важна в другом смысле, который нас здесь интересует. Мы спрашиваем, видят ли все люди одно и то же, когда разглядывают один и тот же предмет? Иными словами, видит ли один человек всякий раз один и тот же образ, когда при таких же внешних условиях смотрит на некоторый предмет. Очевидно, что ответы на эти вопросы чрезвычайно важны. Если бы восприятия всех людей были совершенно различными, то никакая их социальная

320

коммуникация не была бы возможной, а если бы образы одного объекта, полученные неким человеком, были абсолютно несопоставимы, то этот человек окончил бы жизнь в сумасшедшем доме. Сказанное справедливо не только в отношении наших ощущений в практической жизни, но и в равной мере для искусств 1.

На практике мы более успешно действуем, опираясь на допущение, что там, где один человек видит красный свет, другой тоже увидит красный, если только он не слепой или если здоровье его еще каким-то образом не подорвано.

Все это равносильно утверждению, что для всех практических целей перцепты являются объективными сущностями. Естественная наука принимает аналогичное допущение, когда полагается на данные своих приборов, а экспериментальная психология восприятия занята тем, что пытается обнаружить и понять, что видят люди, когда смотрят на данный набор стимулов. (Здесь и ниже я ограничусь обсуждением зрительного восприятия, хотя аналогичные вопросы и ответы возникают и для остальных сенсорных модальностей.)

Даже здесь ситуация становится более сложной, как только усложняется стимульная конфигурация, а психические ресурсы, на которые рассчитывают наблюдатели, выходят в этом случае за пределы основных механизмов зрения. Разные люди действительно видят разное, и убедительные примеры, подтверждающие это положение, мы находим в искусстве. Вспомним о многих предпринятых в книгах и лекциях по теории искусств попытках описать композицию картины с помощью геометрических фигур. Утверждалось, что отдельные фрагменты произведения должны быть объединены в треугольник или круг и отделены от остальных. Вдоль пространства картины проводятся диагонали и таким образом указываются отношения между элементами, очень далеко отстоящими друг от друга.

Тем не менее часто такая демонстрация картины не убеждает зрителя. Он не видит того, что ему предлагают увидеть. Для него картина организована как-то иначе. И это не просто различие в «интерпретации», которая оставила бы воспринимаемый образ неизменным для каждого зрителя,— это равносильно восприятию другой картины2.

1 Я не рассматриваю здесь то, каким образом произведение искусства

может быть объективно истинно по отношению к изображаемому человече

скому опыту. Это еще одна большая проблема, лишь частично связанная с

темой настоящего очерка.

2 Сказанное не означает, что мы отрицаем тот факт, что структурные мо

дели организации объектов искусства существуют объективно и могут быть ве

рифицированы. Я сам как-то утверждал, что в основе всех удачных работ

по дизайну лежит ровно одна такая модель [4].

321

В истории искусств можно найти яркие примеры того, как вполне компетентные зрители не могли понять содержания работы, которые впоследствии, через несколько поколений, оказались вполне доступными даже среднему зрителю. Трудно сегодня поверить, что когда молодой Кандинский где-то в 80-х годах прошлого века посетил в Москве выставку французских импрессионистов, он не понял, что было нарисовано на одной из картин Моне: «В каталоге говорилось, что это стог сена, однако я не сумел узнать его, ощутив при этом известную неловкость. Я также чувствовал, что художник не имел права рисовать так, чтобы невозможно было понять, что он изобразил»3. А не далее как в 1904 году один искусствовед из журнала Petit Parisien сравнил метод Сезанна разбрасывать по холсту краски с помощью «расчески или зубной щетки» с картинами школьников, которые «нарисованы» ими при помощи раздавленных мух на сложенном пополам листе бумаги [15, с. 198].

Толерантность образа

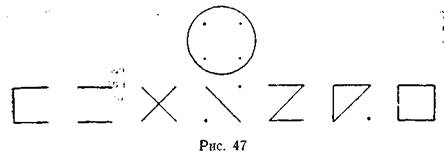

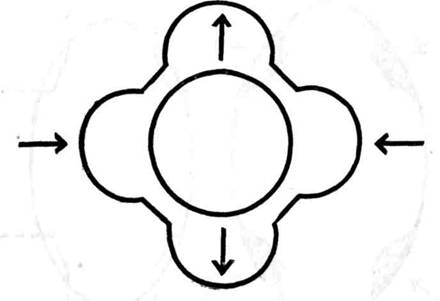

Как же могут возникнуть различия в восприятии, если изображения на сетчатке, единственно благодаря которым происходит зрительное восприятие, являются и остаются одинаковыми для всех зрителей? Причина перцептуальных расхождений кроется в том, что восприятие — это не механическая ассимиляция хранящихся на сетчатке данных, а построение образа с иерархической структурой. Восприятие состоит в нахождении структурной схемы, соответствующей конфигурации форм и цветов, получаемой от сетчатки. Когда конфигурация по форме простая и ясно очерченная, то места для разнообразия остается немного. Так, даже сознательно направленные усилия не дают возможности увидеть там, где изображен квадрат, что-то другое, отличное от квадрата. Даже если есть всего только четыре угловых точки, все равно большинство зрителей непроизвольно выберет квадрат, хотя, конечно, эти точки могут задавать и другие формы (рис. 47).

Подобного рода неоднозначность может уменьшиться, если конфигурация представлена более эксплицитным образом, в частности, если точно определена какая-то одна из альтернативных структур. Так, четыре стороны квадрата, соединяющие четыре точки, подавляют все остальные связи. С ростом сложности, однако, может нарастать и перцептуальная неопределенность, главным образом потому, что художники свободно используют в своих целях

3 См. Кандинский [11:, с. 15]. Важно, однако, что Кандинский находился под глубоким впечатлением от картины, на которой не смог узнать нарисованный предмет.

322

«толерантность» структурных признаков. Благодаря толерантности, определяемой в словаре как «допустимое отклонение от стандарта», структурный признак приспосабливается к широкому диапазону отклонений. Например, композиция может казаться нам треугольной, хотя треугольник явно не задан своими сторонами, а формы, ощущаемые как близкие к треугольной, будут походить на треугольник лишь весьма приблизительно. Цвета тоже имеют свою область толерантности, благодаря которой красный может казаться оранжевым под давлением, производимым соседними цветами, и т. п. В таких случаях образуются неотчетливые зоны, где одна и та же конфигурация более или менее добровольно подчиняется нескольким структурным «моделям».

Немногим художникам удается достичь настоящей неоднозначности. Чаще неоднозначность возникает под непреднамеренным воздействием бедной композиции. Если произведение является удачным, то тщательное взвешивание всех признаков приводит к правильному его восприятию. Структура целого указывает, какие прочтения данного элемента совместимы с композицией в целом, в то время как наблюдение, ограничивающееся только какой-то частью целого, как правило, сделать этого не позволяет. Впрочем, ясный и определенный характер удачной композиции не исключает существования области толерантности. Если геометрические чертежи должны обеспечивать максимально четкое и простое зрительное восприятие понятий, то объекты искусства могут представить всю гамму эмпирических отклонений, соответствующих определенному визуальному концепту. Критерием того, что может быть включено в данный образ, является не математическая точность этого образа, а визуальное сходство преимущественно топологической природы.

Вопрос, в какой мере формы и цвета конкретного произведения искусства отвечают глубинной структуре композиции, относится к проблеме стиля. Одни стили требуют почти геометрической точности в соблюдении законов соответствия, для других харак-

323

терна игра на богатстве интерпретаций, и их конкретные свойства определяются сложностью соответствия интерпретаций глубинной структуре. Следует отметить, что эти стили не являются неоднозначными в том смысле, что они не предлагают сразу нескольких прочтений, заявляющих о своем исключительном господстве над остальными. Они являются симультанными вариантами какой-то одной темы.

Область интерпретаций

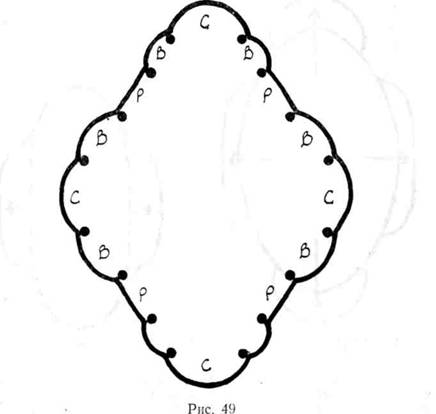

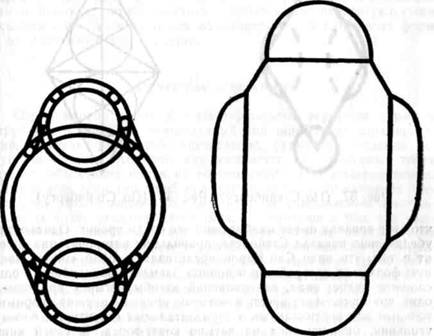

Часто, однако, такая сложная схема понимается несколько односторонне. Различные комментаторы выбирают разные структурные варианты прочтений, и в результате возникает множество противоречащих друг другу описаний. Это, видимо, вполне согласуется с утверждением, по которому произведения искусств являются не объективными перцептами, а продуктами субъективной интерпретации. В качестве доказательства сошлюсь на сделанный Л. Стейнбергом обзор основных структур, которые разные крупные историки искусств приписывали переднему плану храма Сан-Карло у четырех фонтанов, построенному архитектором Борромини в Риме4. Было бы трудно подобрать другой пример, где сложность формы приводила бы к столь большому количеству разночтений. Если бы нам удалось показать, что даже здесь можно убедительно говорить об объективном перцепте, то наш тезис получил бы весомое подкрепление. Сан-Карлино, как обычно называют этот храм за его небольшие размеры, является одной из самых красивых и изобретательных в своем архитектурном решении церквей, построенных в стиле барокко. С первого взгляда кажется, что видишь перед собой овальный интерьер, и это впечатление подкрепляется осмотром купола, действительно представляющего собой совершенный по форме овал. Интерьер под куполом, однако, попеременно то принимает овальную форму, то отклоняется от нее в едва заметном ритмичном, волнообразном движении, богатство и уравновешенность которого не может не очаровывать зрителя (рис. 48). При более внимательном рассмотрении обнаруживается, что внутренняя часть храма на плане представлена как состоящая из ряда более мелких единиц, подчеркнутых шестнадцатью колоннами (рис. 49). Это, во-первых, четыре придела (С), один — у входа в церковь, один — у противоположного конца, у апсиды, поддерживающей главный алтарь церкви. На полпути вниз, по левую и правую сторону от центра находятся два меньших по величине дополнительных при-

4 См. Стейнберг [13]. Я приношу благодарность проф. Стейнбергу за разрешение воспользоваться его рисунками.

324

дела. Диагонали обозначены элементами, имеющими вид прямых (Р) в антаблементе, обрамляющем все внутреннее пространство церкви над колоннами. Остальные архитектурные элементы имеют разнообразно искривленные формы. Приделы, а также четыре прямых элемента в диагоналях соединяются между собой шестью перекрытиями в нишах (В), имеющих чуть вогнутую форму и своим расположением придающих конструкции двойную устойчивость. Парами они примыкают не только к трем приделам, но и к четырем прямым элементам, и такая двусмысленность усиливает ощущение неуловимости границ внутреннего пространства.

Как я уже говорил, первое общее впечатление от интерьера церкви, что это овал. Поэтому некоторые авторы считали, что в своей концепции Борромини отталкивался от овала, подвергая его определенной модификации. Одна интерпретация его концепции

325

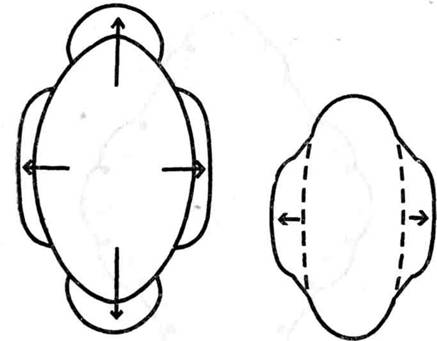

(рис. 50) состоит в том, что четыре придела рассматриваются как четыре наружных выступа от внутреннего овала. Эти выступы как бы намекают на крестообразную форму, перекрывающую овал вертикальными и горизонтальными осями. Вторая интерпретация (рис. 51) также подчеркивала крестообразную структуру интерьера, но признавала господствующее положение двух приделов вдоль длинной оси, образующейся растягиванием овала, тогда как боковые приделы представляют собой вторичные наросты. Прямые сечения стен (Р) здесь едва заметны, поскольку являются вторичными связующими звеньями.

Рис. 50 (По Стейнбергу). Рис. 51 (По Стейнбергу).

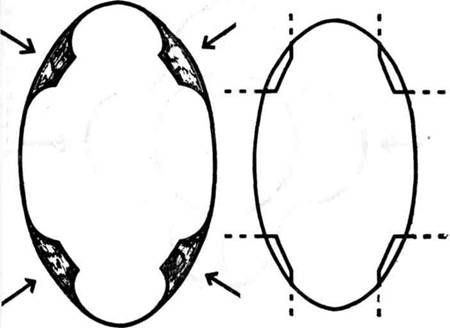

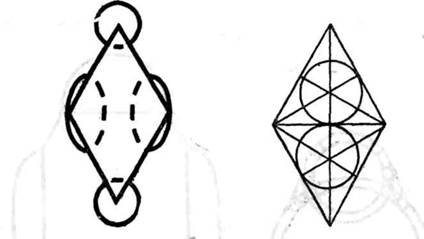

На рис. 52 модификация овала достигается совсем другим способом, а именно посредством четырех углублений, которые в этом случае идут внутрь овала по двум диагоналям вдоль периметра. Инверсия фигуры (основного плана) и фона преобразует четыре придела в незавершенные пространства между четырьмя выступающими прямыми элементами (рис. 49). Эти элементы, хотя они и незаметны на переднем плане, в данной интерпретации оправданы тем, что принадлежат к поднимающимся вверх че-

326

Рис. 52 (По Стейнбергу). Рис. 53 (По Стейнбергу).

тырем контрфорсам, несущим паруса свода и тем самым поддерживающим купол. Говорят, что эту идею Борромини заимствовал у Микеланджело, у которого аналогичные контрфорсы были основной несущей конструкцией, поддерживающей купол собора св. Петра. Последние также были расположены диагонально, однако по углам квадрата, а не прямоугольника.

Еще более эксплицитно данная интерпретация представлена на рис. 53, где тема диагональных контрфорсов выражена не простым изменением основного овала, а вторжением внутрь овала посредством чуждых форм четырех скошенных углов, выправляющих ниши, превращая их в неотъемлемые части контрфорсов. И в этой версии пространство пола, остающееся между углами открытым, указывает на несомненное усиление крестообразной формы, введенной в четыре придела.

Редукция основного плана Сан-Карлино до овала и особенно его связь с планом собора св. Петра, выполненным Микеланджело, указывают на максимальное упрощение, а именно, на центрально-симметричную форму, организующуюся вокруг круглого купола

327

Рис. 54 (По Стейнбергу).

(рис. 54). Здесь крестообразная и диагональная структуры уравновешивают друг друга. Характерное для барокко усложнение этой простой формы четырехлистника происходит путем растягивания продольной оси и сдавливания боковых выступов.

Попутно мне хотелось бы обратить внимание читателя на визуальную динамику, которая предполагается в этих интерпретациях. Основная форма, например овал, считается исходным представлением, из которого выводится более сложная структура, но не как результат простого сложения или вычитания, а как динамическое вытягивание, выталкивание и растягивание, как будто намечаемая структура является эластичной. Такая интерпретация творческого процесса как действия, происходящего в силовом поле, вполне согласуется с утверждением, которое мне уже приходилось однажды защищать в другом месте [2, гл. 9], а именно, что сенсорные образы в общем случае воспринимаются как силовые поля. Стремление свести овальную форму к круглой ясно прослеживается еще на одной диаграмме, приведенной Стейнбергом (рис. 55). В этой интерпретации искривленные приделы с помощью вогнутых ниш приставлены к трем кругам. На смену модификации формы путем растяжения или сжатия здесь приходит простое ее перекрытие тремя жесткими концентрическими

328

формами. Характерная для барокко динамика приносится тут в жертву неподвижности, или статуарности, больше свойственной классическому направлению.

Наконец, еще упомяну о двух возможных интерпретациях, полностью отвергающих прототипический овал. Первая (рис. 56) описывает конструкцию, основанную на прямоугольнике со скошенными углами, оставленными для контрфорсов, и рассматривает приделы как вторичные дополнительные элементы. И здесь снова колебательный ритм, несомненно господствующий в общей концепции Борромини, принесен в жертву статичной отделке и украшению различных элементов храма.

Рис. 55 (По Стейнбергу). Рис. 56 (По Стейнбергу).

Столь жесткой является конструкция на рис. 57, возникающая в случае, когда план Сан-Карло исходит из ромба как основной формы. В основе этой интерпретации лежат четыре правильных контрфорса, а вогнутая форма приделов объясняется вторжением в ромб двух малых овалов и двух кругов. И здесь опять динамическое изменение формы за счет растяжения и выталкивания

329

уступает место обычному перекрытию геометрических форм, что ведет к утрате живого воплощения архитектурного решения5.

Все эти разные интерпретации можно назвать взаимоисключающими в том смысле, что они дают разные описания одного и того же объекта. Однако на самом деле они являются односторонними, а не несовместимыми. В каждой из них какому-то одному структурному признаку уделяется особое внимание и считается,

Рис. 57 (По Стейнбергу). Рис. 58 (По Стейнбергу).

что этот признак имеет наибольший вес среди прочих. Однако, как убедительно показал Стейнберг, правильная интерпретация состоит в том, что план Сан-Карло представляет собой «множественную форму», в которой три основных элемента объединены в одно сложное целое: овал, связывающий изгибы четырех приделов в один прямоугольник, крест, в котором приделы служат опорными точками для вертикальных и горизонтальных структур, и восьмиугольник, опирающийся на четыре контрфорса. В своей книге Стейнберг документально обосновывает свой тезис, согласно кото-

5 Отметим фундаментальное различие между схематичными изображениями перцептуальной структуры здания и чисто техническими средствами, использующимися для построения сложных моделей и чертежей. Один из собственных рисунков Борромини, известный как Альбертина [13, с. 85 и след.], указывает, что автор построил основные соотношения на своем плане из комбинации равносторонних треугольников, куда он вписал два круга (схематично представленных на рис. 58). Хотя эта схема, а также ее дальнейшие усовершенствования стабилизировали ряд пространственных отношений на основном плане, она не является изображением композиционной схемы законченного архитектурного замысла. Ср. также Нареди-Рейнер [12, с. 211].

330

рому визуальная триада плана Борромини, созданного по поручению Тринитарного Ордена, символизирует Троицу.

Наличие разных интерпретаций показывает, что каждый наблюдатель выделяет какой-то аспект целого, который я называю объективным перцептом маленькой церкви. Однако оказывается, что каждая из интерпретаций в отдельности является неадекватной, поскольку оставляет остальные черты структуры необъяснимыми. Если нам кажется, что интерпретация Стейнберга более точно описывает объективный перцепт, то это не потому, что за ним оставалось последнее слово, а потому что предложенная им схема более полно отражала план Борромини. По мнению Стейнберга, распространяющееся напряжение, характерное для дизайна стиля барокко, можно считать порожденным перцептуальными усилиями, необходимыми для объединения трех глубинных форм в одну сложную конструкцию.

Неуместная детализация

Ограниченные в своей односторонности перцепты сложной структуры — вовсе не единственный тип ошибочных интерпретаций, вызывающих ложное впечатление, будто произведения искусства— это не что иное, как множество несовместимых точек зрений, объективно никак не обоснованных и не подкрепленных. Отмечу еще один тип ошибок, который далее буду называть «неуместная детализация»6. Важный факт, не учитываемый в неправильных интерпретациях этого типа, заключается в том, что каждый объект искусства всегда воспринимается на определенном уровне абстракции, и соответствующим образом должны быть проинтерпретированы все его разнообразные свойства. Интерпретации ниже этого уровня становятся произвольными, и, следовательно, вовсе не объект виновен в том, что они являются противоречивыми. Например, если на абстрактной картине изображен один только полосатый треугольник, то мы можем, опустившись ниже так называемого порога абстракции, сказать, что тут нарисована пирамида, гора или церковь. Хотя все эти несовместимые друг с другом интерпретации могут вполне соответствовать треугольной форме, сама по себе картина не требует и не предполагает ни одной из них. Принцип экономности описания предписывает, чтобы ничто не определялось без необходимости; иначе го-

6 Этот раздел взят мной из моей же опубликованной ранее работы [5]. Там я прихожу к заключению, что А. Н. Уайтхед под ошибкой неуместной конкретности имел в виду нечто прямо противоположное, а именно: приписывание отдельным частным случаям свойств, присущих полным абстракциям [16, с. 75 и след.].

331

воря, любая сущность должна получать определение на самом высоком уровне абстрактности, совместимом с ее функцией в высказывании. Неуместная детализация в интерпретации не просто избыточна, она вводит в заблуждение. Природа произведения диктует соответствующий уровень порога абстракции, выявление которого входит в число наиболее сложных задач, стоящих перед интерпретатором.

Предположим, что перед нами висит картина Рембрандта под названием «Аристотель, рассматривающий бюст Гомера» (рис. 59).

Рис. 59. Рембрандт. Аристотель, рассматривающий бюст Гомера. 1653. Метрополитен-музей искусств. Нью-Йорк.

332

Причудливо одетый философ в действительности не смотрит на бюст: его жест указывает на то, что он о чем-то размышляет, и вопрос, о чем именно он думает, кажется вполне естественным. Хотя, видимо, никто из нас не считает произведение искусства «вымыслом», мы склонны представлять его себе как некую информацию о потенциальных или действительно «реальных» ситуациях, ожидая, что эта информация окажется не менее полной, чем сами реальные ситуации. Поскольку Аристотель на картине— это живой человек, он, должно быть, о чем-то думает. Возвращается ли он в памяти к тому, что писал о Гомере в своей «Поэтике»? Размышляет о мудрости слепых? А может быть, сравнивает славу поэтов со славой философов? Картина не дает нам ответа, что, вроде бы, дает основание оценить ее как безнадежно неясную, как не имеющую своего характерного лица, а также считать, что любое объяснение ее ничуть не хуже всех остальных.

Подобное ошибочное заключение есть следствие требования неуместной детализации. Между тем нужно всегда с должным уважением относиться к тому уровню неразличающей абстрактности, который установил сам художник и которого он придерживается. Фактически именно такой общий подход к картине поднимает ее над простой фиксацией отдельного эпизода и наделяет универсальным значением, которое и не могло быть более точным. Там же, где художник хочет быть более определенным, ему это без труда удается. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, как Рембрандт передает настроение Аристотеля. На лице философа печаль смирения, в этом нет сомнения, а потому вполне законен вопрос: «Почему Аристотель изображен на картине печальным, и чем именно он опечален?» В поисках ответа приходится выйти за пределы непосредственно визуального опыта и обратиться к внешнему знанию. Можно вспомнить о том, что Рембрандт и сам был склонен в жизни к перемене настроения, зачастую пребывая в унынии. А можно принять допущение Дж. Хелда, по которому представление о меланхолической мудрости Аристотеля идет от его же собственного замечания, что «все, кто получил известность в философии, политике, поэзии или искусстве, явно были меланхолики» (цит. по ("8, с. 29]). Таким образом, некоторая доля исторической эрудиции могла бы нам помочь сделать эстетическую оркестровку портрета, выполненного Рембрандтом, более богатой.

Впрочем, цена за эту информацию и за ту пользу, которую она приносит, была бы чересчур высокой, если бы благодаря ей мы пришли к убеждению, что картину нужно понимать как иллюстрацию к теоретическим наблюдениям Аристотеля над характером и темпераментом творческой личности. Уже одного такого предположения достаточно, чтобы эстетическое содержание кар-

333

тины резко упало. Все сказанное выше подкрепляет наш вывод, что в эстетических целях всякое произведение искусства должно иметь определенный уровень абстрактности, и нам следует отнестись к нему с большим вниманием, если мы хотим правильно понять данное произведение и дать ему правильную оценку.

Уровни абстракции

Для абстракции, однако, характерно качественное различие между реакциями на произведение искусства на слишком низком уровне общности и на слишком высоком. Я показал, что неуместная детализация ведет к произвольным толкованиям произведения, порождающим ложное впечатление, будто произведение искусства не имеет собственного объективного значения. А что же происходит в противоположном случае, когда уровень восприятия установлен слишком высоко, то есть когда зритель получает слишком обобщенный образ? Мы опять сталкиваемся с множественностью разных прочтений, но они здесь скорее совмещаются, чем противоречат друг другу, и нельзя сказать, что они порождают ошибочные интерпретации. Их можно обвинить лишь в использовании для понимания смысла произведения слишком широкой сети отношений.

В действительности всякий уровень чрезмерной абстрактности в какой-то степени объясняет целое. При первом и самом непосредственном впечатлении от картины мы можем не уловить ее деталей и не понять всего содержания, если таковое имеется. Однако при первом впечатлении мы открываем для себя стиль произведения и степень его оригинальности, узнаем, насколько оно уравновешено, и выясняем основную конфигурацию сил, на которых построена композиция работы. Когда мы впервые подходим к картине, она может быть уже дана нам во всех своих наиболее важных деталях, и тем не менее, более тщательный анализ обогащает воспринимаемый образ, наделяя его разными подробностями, которые дополняют центральную тему произведения или усложняют ее благодаря введению в произведение дополнительных мотивов. Зачастую кажется даже, что глубина проникновения в суть произведения не имеет границ.

Как бы то ни было, объект искусства доступен на разных уровнях, каждый из которых является вполне законным уровнем его объективного восприятия. Это все равно, что наблюдать за цветком, двигаясь в направлении к нему с некоторого расстояния: цветок представлен во всем великолепии, хотя по-прежнему находится еще очень далеко. Ближе к цветку внимательный взгляд обнаруживает характерные особенности его строения, от-

334

тенки цвета и перекрытие изящно изогнутых форм, которые проясняют возникающий образ. Будем ли мы считать, что объект восприятия раскрывается через цельный образ, состоящий из отдельных слоев, или предпочтем говорить, что объект является составной частью нескольких образов,—это совсем другая проблема, не связанная с объективно данной сложностью объекта.

Уточнение и детализация не заканчиваются элементами, реально порождаемыми изображениями на сетчатке,— все перцепты обогащаются за счет единиц памяти и знания, а аналогии и комментарии не только дополняют увиденное, но и изменяют его. Рассмотрим в качестве иллюстрации одну из фресок Микеланджело, находящуюся на потолке Сикстинской капеллы и на которой изображен Бог, отделяющий землю от воды (рис. 60).

Ни один человек с нормальным зрением не сможет понять ее, если не воспользуется своим знанием человеческой фигуры. Впрочем, для подтверждения наших рассуждений достаточно вообразить себе зрителя, никогда не видевшего тела человека и вследствие этого воспринимающего данную картину как некое упоря-

Рис. 60. Микеланджело. Бог, отделяющий воды от земли. Сикстинская капелла. Рим. 1508.

335

доченное расположение абстрактных форм. Такой зритель увидел бы на ней нечто, напоминающее овальный сосуд, плывущий в пространстве и заполненный объемными формами, одна из которых выламывает в ограждении отверстие и с помощью своих растопыренных и цепких щупальцев выходит наружу. Поднявшись на такой высокий уровень абстракции, мы можем сказать о перцепте, что он является носителем темы произведения, темы, которую символически через посредство абстрактной картины можно соотнести с широким кругом биологических, психологических, философских и даже социальных коннотаций.

На следующем уровне понимания зритель, который уже знает, кто такой человек, но абсолютно ничего не знающий из истории, образно рассказанной Микеланджело, может увидеть на картине физически сильного старика в сопровождении детей, пытающегося выйти за границы оболочки своей одежды и простирающего руки к миру на свободе. На этом более низком уровне абстракции сфера символических коннотаций более ограничена, но благодаря большей конкретности образа художественное высказывание выигрывает в силе и глубине. Разглядывая фреску, даже хорошо подготовленный зритель будет всецело находиться под воздействием разного рода ассоциаций, подсказанных текстом Книги Бытия, и если оставить в стороне интеллектуальную эрудицию, то можно утверждать, что только человек, искренне верящий в чудо Сотворения мира, способен по-настоящему понять религиозные мотивы картины Микеланджело.

Дальнейшее проникновение в образ приходит к осознанием того, какое место занимает данная картина во всем творчестве художника, как связана она с искусством и философией Италии XVI века, а также с тем, что известно о подходе Микеланджело к решению поставленной перед ним художественной задачи. Полное знание, разумеется, недостижимо, и в этом смысле каждый акт восприятия произведения несовершенен. Для нас, однако, существенно то, что выше определенного порога абстракции многие представления порождают образы объекта, хотя и являющиеся всего лишь аппроксимациями, но открывающие такие стороны целого, которые при более сфокусированных наблюдениях можно легко упустить.

Зритель и цель

Теперь я хотел бы вернуться к вопросу о связи между объективным восприятием произведения искусства и теми способами, которыми достигается его понимание. Для объяснения результатов встречи зрителя с произведением искусства прежде всего нужно знать, какие психологические, социальные и философские

336

факторы определяют тот способ, с которым зритель подходит к данному произведению, а также каков весь предшествующий опыт зрителя, который был активизирован в памяти встречей с произведением искусства. Этим индивидуальным и культурным детерминантам зрительного опыта в наши дни уделяется много внимания. Особенно важны они, когда различия велики: например, когда делается попытка понять, почему разные поколения людей в разное время неодинаково воспринимали одни и те же произведения искусства. В столь раздробленной цивилизации, как наша, колоссальное разнообразие подходов легко ведет к крайней теории, по которой за пределами разнообразия взглядов ничего нет и которая заявляет, что каждый опыт сугубо индивидуален и не имеет точек соприкосновения с другими аналогичными опытами. Среди многих утверждений этой теории есть одно, принадлежащее Карлу Густаву Юнгу, помещенное в заключительном разделе его книги «Психологические типы». Я позволю себе его привести: «На практике меня всякий раз приводило в изумление то, что, за редким исключением, люди не способны понять точку зрения, отличную от их собственной, и признать, что чужая точка зрения может быть вполне обоснованной и верной» [10, с. 353]. Юнг считал, что «коллективный» разум может существовать только на самом глубоком уровне подсознания. Тем не менее, чтобы успешно лечить своих пациентов, Юнг, очевидно, должен был общаться с ними на других уровнях, разделяемых с собеседниками. Несмотря на то, что сегодня такая капитулянтская точка зрения более модная, чем когда-либо раньше, она явным образом является односторонней. Ее необходимо дополнить другими подходами. Так, не вызывает обычно сомнений «объективный» статус тщательных наблюдений в естественных науках. Хотя принято считать, что даже в точных науках на выбор научных проблем и на подходы к их решению серьезное влияние сказывает философия и практические потребности, характерные для данной эпохи, никто не оспаривает объективной правильности открытых Ньютоном законов движения планет на том основании, что они явились субъективным порождением Англии XVII века. Для объяснения реакции на конкретную ситуацию нам необходимо знать нечто большее, чем факторы, определяющие такую реакцию. Пример из области архитектуры, который я хочу привести, показывает, что нельзя понять реакцию зрителя, если не знаешь, на какой стимул она последовала, а то, на что реагирует зритель, и есть «объективный перцепт».

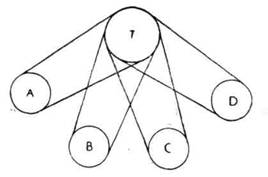

Ситуацию можно пояснить с помощью рисунка, который я уже как-то приводил в другом месте (рис. 61). Здесь Т обозначает цель когнитивного процесса, а А, В, С и D — выборку из разных респондентов или групп респондентов [3, с. 6]. Каждая

337

реакция представляет собой гештальт-контекст, создаваемый Т и внутренними побудительными мотивами данного наблюдателя. Крайние релятивисты, о которых я говорил, не учитывают вклада Т и получают чуть ли не садистское наслаждение, злорадно высмеивая простаков, наивно верящих в существование Т. Другой крайностью являются те исследования, в которых изучается природа Т при молчаливом предположении, что все остальное никакого значения не имеет.

Радикальный релятивизм, хотя и высоко оценивался некоторыми философами, почти полностью игнорировался, когда дело доходило до конкретных приложений. На практике каждый действует, исходя из допущения, что сталкивается с объективными фактами, даже если часто ему приходится предпринимать усилия по их выявлению. Здесь уместно вспомнить, что главной целью Альберта Эйнштейна, знаменосца теории относительности, было не доказать, что «все относительно», а наоборот, показать, что законы природы имеют абсолютный характер и непреложны, несмотря на относительность, привносимую индивидуальными рамками наблюдения. Дж. Холтон напоминает нам, что на первых порах Эйнштейн предпочитал называть свою теорию не «теорией относительности», а в точности противоположным термином: Invariantentheorie— теория инвариантов. К сожалению, этот прекрасный, точный термин не стал общеупотребительным: он мог бы вполне предотвратить злоупотребление теорией относительности во многих областях. «Самое лучшее, что могли придумать наши современные софисты,— это погрузиться в размышление над маленьким карманным компасом, который Эйнштейн еще мальчиком получил от своего отца. Компас произвел на него неизгладимое впечатление тем, что стрелка сохраняла свое направление, как ни держать компас» [9, с. 359, 362].

Справедливо ли для психологии то, что верно для физики? Зачем нужно знать объективные свойства целевого объекта? Чтобы ответить на эти вопросы, можно рассмотреть один пример — из области медицинской психологии. Чернильные пятна, используемые в тесте Роршаха, сознательно подобраны (по возможности) мультиреферентными, поскольку они предназначаются для выделения максимально широкой области различий в реакциях. Тем не менее диагностическая интерпретация результатов эксперимента остается ограниченной до тех пор, пока не становится понятным, какие аспекты следует приписать свойствам самих пятен, а какие — личным идиосинкратическим свойствам респондентов. Было показано, например, что, будучи симметричными и похожими один на другой органическими формами, стандартизованные объекты восприятия помогли одним видам атрибуции и помешали другим [1, с. 90—101].

Рис. 61

Перцепт в контексте

В связи с необходимостью установить объективные свойства перцепта возникает сложная методологическая проблема. Поскольку Т является объектом восприятия, он появляется лишь по желанию наблюдателя. Но представление каждого наблюдателя затемнено конкретными факторами, обусловливающими восприятие объекта. Это равносильно утверждению, что никто никогда не видел конкретный, фиксированный перцепт — дилемма, выпутаться из которой можно лишь с помощью экстраполяции. Такой прием часто применяется, например, в экспериментальной психологии. Для изучения элементарных механизмов, важных прежде всего потому, что с их помощью строятся более сложные реакции, экспериментатор использует случайную выборку наблюдателей, причем различия в их реакциях считаются несущественными по отношению к наблюдаемому объекту. Они образуют «шум», от которого можно избавиться усреднением реакций достаточно большого числа случайно выбранных наблюдателей. Освобожденный от случайных признаков, перцепт предстает во всей своей чистоте.

Такая процедура, однако, годится только для изучения элементарных объектов, являющихся основой для органического функционирования, причем такой, что на нее почти не влияют индивидуальные оценки наблюдателей. Конечно, в искусстве каждая индивидуальная оценка представляет значительный интерес. Допустим, нас смутило высказывание Ван Гога, из которого следует, что он хотел, чтобы картина с изображением его спальни в Арле приводила зрителя к мысли об отдыхе и сне. «При разглядывании этой картины должен был бы отдыхать мозг или, ско-

22* 339

рее, воображение зрителя» [7, т. 3, с. 86]. Реакция художника важна, но оценить ее мы можем лишь в случае, если нам известны свойства картины как объективного перцепта. Мы должны задать вопрос: «А такова ли картина в действительности?»

Чтобы ответить на него, полезно было бы (хотя этого и не достаточно) зафиксировать реакции на картину определенного числа случайно выбранных зрителей. При этом нельзя рассчитывать на то, что существенные параметры их личности будут случайным образом распределены так, что станет возможным их усреднение путем суммирования. Более уместным было бы здесь группа лиц и у них берутся интервью про то, как они относятся к предполагаемым релевантным характеристикам объектов. Вместо того, чтобы объединять в одну выборку лиц — представителей всей предназначаемой для тестирования популяции, можно было бы попытаться выявить склонности отобранных наблюдателей и, соответственно, взвесить их реакции. Так, для анализа картины Ван Гога существенно было бы знать, кем является интервьюируемый — американским историком искусств, французским психиатром 90-х годов прошлого века, современным художником по интерьеру, японской домохозяйкой или же это сам художник. Человек, привыкнувший, например, к резким цветам фовизма и экспрессионизма XX века, может иначе реагировать на краски полотен Ван Гога, чем зритель, воспитанный на мягких пейзажах Писарро. Сравнивая и сводя в одно целое взвешенные результаты, мы приближаемся к желаемому пониманию того, что на самом деле представляет собой картина и о чем она7.

Когда мы достигли такой аппроксимации, можно попытаться осмыслить и объяснить, почему человек, и, в частности, сам художник, реагировал на картину именно таким способом, а не другим. Такая процедура может показаться ненужной и обременительной, но неформально — это именно то, что делают все историки искусства, когда хотят отойти от собственных пристрастий и предубеждений и взглянуть на данный стиль глазами зрителей других эпох. В особенности их интересует, почему сегодня зрители смотрят на картины точно так же, как смотрели на них люди из того времени, в которое эти картины были написаны. Однако любое подобное исследование будет лишено всякого смысла, если скрыто или явно не предполагать, что объект искусства существует «как таковой» и прячет в себе все частные интерпретации. И как нашлось бы у историков искусства мужество пред-

7 В качестве упрощенного варианта данной процедуры см. понятие «индивидуального выравнивания» в работах, посвященных времени реакции [17,

340

ставить анализы структуры произведения, если бы они не были убеждены, что существует объективно адекватный способ описания увиденного? Не нужно бояться того, что произведение искусства как таковое, то есть объективный перцепт, никто не увидит. К этому, если можно так выразиться, предрасположены все гештальт-контексты, то есть все физические или психологические ситуации, в которых характер каждого элемента определяется позицией и ролью в составе целого. Когда один такой элемент находится в изоляции, он доступен, что не мешает ему проявить себя в контексте, производя, благодаря своим свойствам, заранее предсказуемое действие. Эту ситуацию можно сравнить с той, когда один человек, вошедший в помещение с холода, ощущает тепло, а другой человек, только что убежавший от жары,— прохладу; кроме того, можно вспомнить, что один и тот же цвет в зависимости от окружения, в котором он находится, кажется нам то одним, то другим, а один и тот же звук по-разному звучит в зависимости от места, которое занимает в данной мелодии или аккорде. ставить анализы структуры произведения, если бы они не были убеждены, что существует объективно адекватный способ описания увиденного? Не нужно бояться того, что произведение искусства как таковое, то есть объективный перцепт, никто не увидит. К этому, если можно так выразиться, предрасположены все гештальт-контексты, то есть все физические или психологические ситуации, в которых характер каждого элемента определяется позицией и ролью в составе целого. Когда один такой элемент находится в изоляции, он доступен, что не мешает ему проявить себя в контексте, производя, благодаря своим свойствам, заранее предсказуемое действие. Эту ситуацию можно сравнить с той, когда один человек, вошедший в помещение с холода, ощущает тепло, а другой человек, только что убежавший от жары,— прохладу; кроме того, можно вспомнить, что один и тот же цвет в зависимости от окружения, в котором он находится, кажется нам то одним, то другим, а один и тот же звук по-разному звучит в зависимости от места, которое занимает в данной мелодии или аккорде.

Наши целевые объекты Т доступны лишь в гештальт-контекстах и потому не могут быть восприняты «как таковые». По-видимому, позволительно будет сказать, что объективный перцепт— это объект, который мог бы быть рожден в нервной системе, если бы не существовали активные внутренние силы, вызывающие различия при восприятии. В ряде случаев на объективный характер перцептов косвенно указывает их сходство с физическими эквивалентами. Вода, кажущаяся холодной или теплой, обладает измеримой температурой. Но, конечно, сам по себе физический стимул перцептом не является.

В искусстве этим различием часто пренебрегают. Будучи измеренными, яркость цвета или длина соответствующей волны — это не свойства объекта восприятия, а лишь его физические корреляты; между тем, одни лишь перцепты доступны человеческому опыту. Можно измерить ширину улицы, но если вы хотите установить, почему принцу она кажется угнетающе унылой, а нищему удобно широкой, то физические измерения ничего вам не дадут: с помощью физических измерений ответа на этот вопрос вы не получите.

Могло бы показаться абсурдом включение самого художника в число людей, чья особая пристрастность заставляет смотреть на произведение способом, отличным от объективного восприятия. Однако это, очевидно, необходимо, даже если собственный взгляд художника очень важен. Здесь уместно напомнить один крайний случай с бальзаковским художником Френхофером, который видел прекрасную женщину там, где его коллеги не видели ничего, кроме бессмысленной мазни [6].

341

Как правило, художники сами не осознают особенностей стилей своих произведений, и эта черта первой обращает на себя внимание сторонних наблюдателей. Разумеется, стиль является одним из главных элементов объективного перцепта, но для самих художников стиль — это одно из постоянных условий их существования, которые осознаются ими не более, чем воздух, которым они дышат.

Упоминавшиеся выше исследования архитектуры церкви Сан-Карло убедительно показали, что расхождения во взглядах — это еще не последний пункт в поисках истины. Если бы каждый из оппонентов обосновывал свои доводы одним лишь пожиманием плеч, то выпала бы наиболее увлекательная для нас часть спора. Взгляды вполне подвержены изменению, а исправления вполне допустимы, если со ссылкой на конкретные факты начинают говорить о допущенных ошибках,— и нет момента более прекрасного, чем почувствовать, как глаза твоего соперника вдруг начинают видеть то, чего раньше не замечали или видели в ложном свете. Это не просто опыт из серии «Теперь я смотрю на это по-другому», а открытие типа «Теперь я вижу истину!»

В этом отношении полезнее осознать то, что здесь действуют далеко не все шаблонные способы восприятия, то есть некоторые способы видения объекта вызывают сопротивление с его стороны. Человек чувствует, что совершает насилие над фактами. Объект не соответствует предлагаемой структуре или обнаруживает свойства, невозможные с точки зрения этой структуры. Воспитать в учениках ощущение разных способов, которыми произведения искусств реагируют на тот или иной примененный к ним подход,— это одна из важнейших задач обучения искусством.

Ценный для чего?

Когда объективная полезность, или ценность перцепта установлена, то хочется далее спросить, как можно эту ценность, и, в частности, ценность произведений искусства, рассматривать так же, как их объективное свойство? Вопрос этот, очевидно, может быть поставлен только после того, как установлена перцептуальная объективность произведения. Ведь если бы воспринимаемые объекты не обладали ценностью независимо от опыта зрителей, любая объективная ее верификация исключалась бы a fortiori (тем более.— Ред.).

Мы сталкиваемся с несколько странной ситуацией. На практике в искусстве каждый исходит из молчаливого предположения, что какие-то произведения или художники объективно лучше других. Тициан лучше, чем Норман Роквел, хотя если бы среди

342

зрителей проводился референдум, то он мог бы показать обратное. Средневековый дворец на Пьяцца Венеция в Риме красивее, чем «свадебный пирог», мраморный памятник королю Виктору Эммануэлю II, однако средний турист, возможно, предпочел бы последний.

Если бы не существовало объективных оценок произведения искусства, то любая теория, призванная научить людей отличать хорошее от плохого или ведущая их по пути от худшего к лучшему, представляла бы собою просто фарс. Тем не менее, если задать практикам вопрос теоретического плана, носит ли ценность произведения искусства объективный характер, то лишь очень немногие из них, находящиеся под влиянием модных учений, ответят: «Нет, конечно, нет». И добавят, что ценность полностью определяется особенностями вкуса и предпочтениями, порожденными индивидуальными и культурными условиями.

Об объектах, ситуациях или действиях можно говорить, что они обладают «ценностью», только когда они выполняют некоторые функции. Так, практическая полезность автомобиля заключается в его способности, двигаясь с определенной скоростью, безопасно и эффективно перевозить пассажиров. По-видимому, эту оценку никто не спутает с другой, а именно: нравится ли данная машина данному покупателю и может ли она служить еще каким-то целям. Если известна конкретная цель и конкретный инструмент, то можно задать объективный вопрос, насколько они соответствуют или подходят друг другу.

Обычно то же самое предполагается в архитектуре, когда речь идет о ее физических функциях. Так, вполне объективно устанавливается, являются ли лифты в здании офиса достаточно вместительными и быстрыми, исходя из тех целей, для которых они были монтированы, или является ли фундамент здания водонепроницаемым. В то же время считается, что все эти ингерентные для объекта оценки разделяются также и клиентом. Действительно, они столь широко приняты, что мы попросту пренебрегаем другими оценками, исходящими от людей, утверждающих, что лифты лишают человека необходимых ему физических упражнений, или считающих, что в пропитанном водою фундаменте есть известная романтика.

Ситуация меняется, когда доходит до заведомо психологических свойств зданий. Реакции зрителей на пропорции, цветовые рисунки, степень открытости или замкнутости зданий объявляются проявлением субъективного вкуса. При этом почему-то забывают, что каждое из подобных воспринимаемых свойств, как физические функции инструментов, порождает поддающиеся определению эффекты и, следовательно, обладает внутренне присущей ему объективной ценностью, обеспечивающей достижение этих

343

эффектов. Кроме того, не учитывается и тот факт, что пока эти ингерентные ценности не установлены, трудно понять, насколько они полезны данному потребителю.

То же самое верно и в отношении эстетического совершенства. Сама по себе ценность не имеет смысла; она существует лишь в связи с функциями и потребностями, которые должны быть реализованы. Точно так же, как в этике, в искусстве нельзя спросить, является ли данная вещь хорошей, но только является ли она хорошей для того-то и того-то или для таких-то и таких-то целей. Эстетическое совершенство можно определить с помощью ряда категориальных признаков: является данное художественное высказывание глубоким или поверхностным, цельным или дробным, фрагментарным, впечатляющим или умиротворяющим, истинным или ложным, оригинальным или банальным? Каждое из этих свойств выполняет определенные функции, которые могут быть объективно описаны. Кроме того, можно исследовать, в какой степени они приложимы к данным произведениям искусств — возможно, не путем точных измерений, что, впрочем, отнюдь не лишает их статуса объективно существующих. Раз известны оценки, внутренне присущие произведению, можно понять, насколько обоснованными считают их разные реципиенты.

Измерение ценности

Представляется, что прежде чем спросить «Ценным для кого?», мы должны спросить «Ценным для чего?». И далее для ответа на любой из этих вопросов нам нужно иметь категории для свойств, которые являются носителями ценностей. Чтобы проиллюстрировать это положение, я обращусь к книге Бруно Зеви о современном языке архитектуры [19]. Зеви жалуется, что до сих пор не было предпринято каких-либо серьезных попыток с достаточной степенью общности установить характеристики современной архитектуры. Он утверждает, что то, что Джон Саммерсон в своих лекциях, прочитанных по радио в 1964 году, сделал «для классического языка архитектуры», необходимо сделать и для современного языка. Зеви приступает к формулировке «инвариантов» современной архитектуры простым способом, а именно, обращая ряд свойств классицизма в их противоположность. В действительности, однако, Саммерсон не предложил в лекциях никакого списка формальных признаков классической архитектуры. Он утверждал, что здание может быть названо классическим, если оно содержит украшения классического стиля, имея в виду при этом главным образом пять традиционных архитектурных ордеров. В заключительной части обзора он говорил также, что,

344

в более общем смысле, «рациональная процедура», управляющая и стимулирующая новые открытия,— это наследство, оставленное классицизмом архитектуре нашего времени [14]. Кроме того, Зеви хочет, чтобы его собственные принципы воспринимались как переинтерпретация архитектуры вообще — как прошлой, так и настоящей.

Критерии Зеви приведены в более систематический порядок сравнительно с описаниями Саммерсона, из которых эти критерии извлечены. В книге Зеви читатель находит много четких и ясных утверждений. Например, поскольку в период классицизма господствовала симметрия. Зеви предписывает избегать ее в неклассическом коде.

Если все функции классического здания сосредоточены в компактной кубической форме, то неклассические здания следует разлагать на ряд независимых единиц.

Я здесь не касаюсь вопроса, предлагает ли программа Зеви, представляющая собой простое отрицание традиционного подхода, достаточно приемлемое описание «современной» архитектуры, а также может ли она быть удобным манифестом для будущих стилей в архитектуре. Я ссылаюсь на нее единственно с целью продемонстрировать некоторые из категорий, применяющихся на практике для оценки объектов искусства.

В своей книге Зеви выступает как автор-полемист, а не как беспристрастный ученый-наблюдатель. Поэтому он ведет рассуждения, пользуясь языком взаимоисключающих альтернатив: здание либо такое, либо такое. Поскольку, однако, в каждой из антонимичных пар одна точка зрения является отрицанием другой, любую такую пару можно рассматривать как полюса некоей непрерывной шкалы. Я утверждаю, что все эти скользящие шкалы образуют пространство измерений, на которых люди основывают свои перцептуальные и эстетические суждения о произведениях искусства, в частности, об архитектурных сооружениях.

Вместо того, чтобы называть здания однозначно симметричными или однозначно несимметричными, можно считать, что есть разные степени симметрии. Так, у сферы осей симметрии бесконечное множество; для цилиндрической башни, скажем, такой, как выполненная в романском стиле колокольня, это верно лишь в отношении горизонтальных сечений, ну а что касается украшений средневекового круглого окна, то здесь симметрия ограничена повторением радиальной конструкции. Еще более ограниченной предстает симметрия, когда она осевая, а не центральная. Так, типичный фасад отличает повторение общего рисунка слева и справа от центральной вертикали, а иногда этот рисунок повторяется даже во внутреннем пространстве здания. Подобно телу животного, такое здание симметрично в отношении к сагиттальной плоско-

315

сти*. Когда же здание становится асимметричным, отклонение от симметрии бывает как незначительным, так и полным. Венецианский дворец в Риме симметричен, если не считать смещенной башни и оси, проходящей через центральный вход, тогда как капелла, построенная ле Корбюзье в Роншане, несимметрична по всей конструкции. Симметрия/асимметрия — это название одной из измерительных шкал, с помощью которых можно описать характер или стиль здания. Каждому зданию можно поставить в соответствие некоторую точку на данной шкале, а исчисление всех мест, занимаемых зданием на различных шкалах, или количественная оценка этих мест могут служить описанием релевантных перцептуальных свойств каждого отдельно взятого архитектурного объекта.

Измеряемые величины не являются взаимно независимыми. Например, симметрия — это шкала особого рода, идущая от простого к сложному; то же справедливо и для других соотношений форм или цветов. Шкала простоты/сложности является одной из важнейших и всеохватывающих шкал. С ее помощью удается показать, что категории восприятия не нейтральны, а несут в себе разные смыслы, непосредственно влияющие на оценку перцепта. Так, к простоте стремятся все конфигурации психических и физических сил. Будучи «естественной» тенденцией, стремление к простоте принципиально отличается от противоположной тенденции. Когда Зеви в своих идеологических целях утверждает, что геометрическая простота классического стиля в архитектуре символизирует диктатуру и бюрократию, опирающуюся на принуждение и насилие, а неклассический стиль предлагает «свободные формы, благоприятные для жизни и для людей», он отвергает главенство простоты в решении частных архитектурных задач. С другой стороны, неплохо было бы также узнать, какие причины заставляют классический стиль не поддаваться искушению уйти от простых форм к более сложным. Другие категории в неменьшей степени нагружены разными релевантными коннотациями. Так, каждое здание можно охарактеризовать в соответствии с тем местом, которое оно занимает на шкале «направленность вверх/вниз». Обычно здания совмещают в себе сразу обе эти тенденции, но одни из них кажутся явно устремленными ввысь, тогда как другие, тяжело нагруженные, тянутся вниз. Поскольку все мы живем в гравитационном поле, эти направления не симметричны и не равносильны. Направленность вниз символизирует уступчивость, инертность, стремление к безопасности, а направленность вверх означает преодоление, приложение усилий,

* Сагиттальная плоскость — это плоскость, делящая тело животного продольно на левую и правую половины. (Прим. перев.).

346

гордость и любовь к приключениям. Все эти обобщенные коннотации, будучи приложимы к зданиям, оказывают самое непосредственное влияние на их восприятие.

То же можно сказать относительно таких параметров, как тяжесть/легкость, темнота/яркость, открытость/замкнутость, низкое/ высокое напряжение, да и всех остальных. В каждом случае за физическими и психологическими признаками, различающими две крайние точки соответствующей шкалы, скрываются человеческие пристрастия и оценки, а потому особое значение приобретает расположение здания на той или иной шкале. При наличии всех этих объективных характеристик становится понятным, как и почему оцениваются те или иные здания конкретными людьми.

Систематическое изучение измерительных шкал, на которых базируется восприятие произведений искусства, представляется исключительно полезным занятием. Здесь я могу лишь указать еще несколько таких шкал, взятых наугад; гомогенность (однородность)/гетерогенность (разнородность), доминация целого/доминация частей, бесконечность/конечность, согласованность/рассогласованность, подчинение (иерархия)/сочинение (координация). Сюда же можно включить и категории, которыми пользовался Г. Велфлин [18], чтобы отличить искусство Возрождения от барокко.

Различия в степени

Мое утверждение сводится к тому, что способы восприятия и оценка произведений искусства существенно разнятся в степени, т. е. теми положениями, которые приписываются произведению на измерительных шкалах. Легкость, с которой мы можем менять места объектов искусства на этих шкалах, объясняет кашу поистине удивительную способность понимать и оценивать произведения многообразных стилистических направлений, способность, в наше время чрезвычайно развитую у любителей искусства.

И в сущности нелепостью может показаться то, что пока некоторые теоретики развивают учение, согласно которому отсутствие точек соприкосновения мешает людям одинаково воспринимать одни и те же объекты, широко распространившееся разнообразие стилей в художественных галереях и музеях доказывает прямо противоположное. Во время двухчасового пребывания в музее типичный посетитель переходит от картин импрессионистов к африканской скульптуре, от картин Рубенса к работам Пол Клее, понимая каждую из них и оценивая все их по достоинству. Если бы это означало постоянный перескок от одной квалитатив-

347

ной нормы к другой, то такое умение могло бы показаться удивительным, однако смена уровня адаптации является не более как. элементарной биологической и психологической способностью. Люди и животные приспосабливаются к значительным колебаниям температуры и давления, к изменениям световой интенсивности и силы звука, а также к различиям в восприятии размеров, когда объекты рассматриваются с разных расстояний. То же касается и реакций на менее элементарные стимулы.

Все люди одинаково пользуются разными величинами и категориями человеческого опыта, поскольку те проистекают из самых общих условий человеческого бытия. Если различия в стиле являются, по сути дела, различиями в степени, то приспосабливаемость реакций людей к произведениям разных стилей кажется вполне естественной. Объяснения требует торможение, в разных условиях препятствующее восприятию стилей, отклоняющихся от привычного. Определенные личные и культурные обязательства, страх перед символическим значением, которые несут в себе признаки незнакомого стиля, служат препятствием для его гибкой адаптации. Мощные движущие силы такого типа и послужили, видимо, причиной того, что древние греки отвергали любой стиль, кроме собственного, считая каждый чуждый им стиль варварским. Сегодня многие слои населения продолжают воспринимать только реалистическое искусство. Ныне модные архитектурные направления проявляют аналогичную жестокость по отношению к зрителю.

Когда наш обыкновенный посетитель музеев впервые сталкивается с пропорциями этрусской бронзовой статуэтки, в двадцать раз большей в высоту, чем в ширину, или с низкой и толстой «Венерой» эпохи палеолита, он на мгновение может испугаться. Однако смещение, производимое на всех известных измерительных шкалах, требует сравнительно небольших усилий и в сущности представляет собой простой акт транспозиции. (В действительности, когда различия в принципе имеют место, данное обстоятельство создает угрозу для коммуникаций; ср., например, переход от предметно-изобразительного к абстрактному искусству, от зрительной к «концептуальной» образности или от диатонической к атональной музыке. Однако такие качественные различия не имеют большого эстетического значения. По своему действию они напоминают работы, написанные на иностранном языке. Когда же новый язык освоен, внутренние свойства таких работ рассматриваются как лежащие на универсальных измерительных шкалах.)

Восприятие произведений искусств, не согласующихся с жизненными представлениями зрителя, требует известного напряжения. Последнее, хотя и может быть только кратковременным, представляет собой едва ли не самый важный результат эстети-

348

ческого восприятия. Напряжение вынуждает зрителя переходить на такие уровни восприятия, к которым он не привык, и оказывается гораздо более плодотворным эстетическим событием, чем простая замена одного опыта на другой.

Качественные признаки, оцениваемые через разнообразные перцептуальные измерения, являются чрезвычайно динамичными и меняются под действием таких же динамических тенденций, выраженных в потребностях зрителей. Так, в архитектуре массивные стены с пробитыми в них мелкими окошками на шкале открытости оцениваются очень низко теми, кто дорожит свободным общением людей.

Очень важно здесь вспомнить, что зрительно воспринимаемые объекты не ограничены признаками, физически регистрируемыми сетчаткой глаз: на эти объекты оказывают влияние и другие признаки, которые под действием символической аналогии связываются с перцептами визуально. Так, в упомянутом примере стены с маленькими окнами будут рассматриваться как подверженные изнутри давлению, пытающемуся вырваться наружу, прорывая сдерживающую оболочку.

Напротив, у зрителя, сильно нуждающегося в защите или любящего уединение, то же здание может вызвать ощущение успокаивающего и безопасного убежища, и соответствующей будет степень его открытости. Когда такой человек станет осматривать стены здания, они будут ему казаться не сопротивляющимися давлению изнутри, а наоборот, пытающимися заключить с внутренним пространством мирный договор, идущими к нему навстречу с дружеским жестом, который противоположная сторона охотно принимает. В обоих случаях запросы зрителя переводятся в динамический вектор, изменяющий воспринимаемый образ.

Примером на ту же тему служит решительная атака на симметрию, которую предпринял Б. Зеви в цитируемой выше книге. В ней Зеви рассматривает всякую в высшей степени унифицированную и правильную форму как выражение авторитарности и бюрократии. В его представлении всякий геометрически простой внешний облик является прокрустовым ложем, которое искажает все стоящее за ним разнообразие, превращая его в однородность. Так, геометрически правильный фасад дома есть не что иное, как насилие над разнообразием функций комнат внутри дома. Протест Зеви вызывает и то, что все этажи такого дома находятся на одном уровне — ведь каждому фрагменту внутреннего пространства, как утверждает Зеви, навязывается тем самым одна и та же высота независимо от его функций.

Одна из измерительных шкал оценки, которая тут применяется, характеризует отношение между целым и его частями. На одном полюсе шкалы властвует целое, на другом — независимые ча-

349

сти почти полностью уничтожают однородность целого. Для Зеви, считавшего освобождение от авторитетов главной задачей неклассической архитектуры, каждая правильная форма представляется корсетом, стягивающим функции и людей, пользующихся зданием, в однообразное единство. Из-за личных пристрастий он забывает о том, что комнаты разных форм так же, как и комнаты правильной формы, силой удерживают одна другую. Кроме того, Зеви не желает понять, что в классическом стиле подчиненность совсем не обязательно означает деспотическое подавление. В конце концов, прокрустово ложе является мучением лишь для тех, кому оно не подходит по размеру. Подчиненность отдельных частей целому в плане здания с социальной точки зрения можно рассматривать как удачное отражение правильного функционирования иерархической организации. Рассматриваемая таким образом правильная форма некоторой архитектурной единицы символизирует согласованное взаимодействие функций отдельных частей в составе объединяющего их целого.

Оценки, установленные на законных основаниях

Выше я попытался показать, что оценки, приписываемые объектам, ситуациям или действиям, вовсе не являются «необлагаемой налогом свалкой», а могут — в рамках человеческого знания— пониматься как законно извлекаемые из условий существования целевого объекта и реципиента.

Такой подход отличается от позиции деструктивного релятивизма, поскольку утверждает, что объективные свойства перцепта, воспринимаемые и оцениваемые человеком, составляют необходимый элемент всякой встречи его с перцептом. Допустим, мы уже признали, что на вопрос «Ценный для чего?» можно дать объективный ответ, абсолютно не зависящий от того, кто оценивает объект. Остается, однако, верным также то, что можно ожидать, что запросы одного реципиента отличаются от запросов остальных. Это, в свою очередь, означает, что ответы на вопрос «Ценный для кого?» будут все время меняться. Но как же быть тогда с утверждением, на которое я уже ранее ссылался, а именно, что в искусстве мы на практике постоянно даем объективную оценку качества тех или иных произведений? Мы говорим о великом произведении искусства не просто, когда оно превосходно выполняет свои функции, но когда оно также полностью отвечает всем нашим объективным потребностям. Каким бы мог быть критерий для такой оценки?

350

Думается, ответ должен быть следующим: к великим мы несомненно относим те образы, которые больше всего волнуют человечество в целом. Именно в силу этого общего закона мы, не колеблясь, приписываем более высокую оценку истине, чем лжи; миру, чем войне; жизни, чем смерти; глубине, чем тривиальности — при том даже, что тот или другой человек может иначе судить об этих общечеловеческих ценностях.

В соответствии с принятыми в обществе нормами, опираясь на наши знания и здравый смысл, мы можем сделать вывод, что ценности, представленные в произведениях великих мастеров, вполне отвечают потребностям человечества, и с готовностью подтверждаем, что эти произведения по праву занимают высочайшее место, которое отвело для них общество.

ЛИТЕРАТУРА

1. Arnheim, Rudolf. Toward a Psychology of Art. Berkeley and Los Angeles:

University of California Press, 1966.

2. . Art. and Visual Perception. New. Version. Berkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1974.

3. . The Dynamics of Architectural Form. Berkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1977.

4. . The Power of the Center. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1982.

5. . 2 «What is an Aesthetic Fact?» Studies in Art History,

vol. 2, pp. 43—51. College Park: University of Maryland, 1976.

6. Balzac, Honore de. Le chef-d'oeuvre inconnu.

7. Gogh, Vincent van. The Complete Letters. Greenwich, Conn.: New York Graphic Society, 1959.

8. Held, Julius S. Rembrandt's Aristotle and Other Rembrandt Studies. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1969.

9. Holton, Gerald. Thematic Origins of Scientific Thought. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1973.

10. Jung, Carl Gustav. Psychologische Typen. Zurich: Rascher, 1921. Eng.: Psychological Types. New York: Pantheon, 1962.

11. Kandinsky, Wassily. Ruckblick. Baden-Baden: Klein, 1955.

12. Naredi-Rainer, Paul v. Architektur und Harmonie. Cologne: Dumont, 1982.

13. Steinberg, Leo. Borromini's San Carlo alle Quattro Fontane. New York: Garland, 1977.

14. Summerson, John. The Classical Language of Architecture. London: Methuen, 1964.

15. Vollard, Ambroise. Paul Cezanne. Paris: Cres, 1924.

16. Whitehead, A. N. Science and the Modern World. New York: Macmillan, 1926.

17. Woodworth, Robert S. Experimental Psychology. New York: Holt, 1938.

18. Wolfflin, Heinrich. Kunstgeschictliche Grundbegriffe. Munich. Bruckmann, 1920. Eng.: Principles of Art History. New York: Holt, 1932.

19. Zevi, Bruno. Il Linguaggio moderno dell'architettura. Turin: Einaudi, 1973. Eng.: The Modern Language of Architecture. Seattle: University of Washington Press, 1977.

Ваш комментарий о книге

Обратно в раздел психология

|

|