Библиотека

Теология

КонфессииИностранные языкиДругие проекты |

Ваш комментарий о книге Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусстваОГЛАВЛЕНИЕЧасть IV

|

|

Одна иллюстрация из истории психологии поможет нам подробнее остановиться на этом вопросе. На одной из немногочисленных схем, сопровождающих его теории, Зигмунд Фрейд показал связь между двумя триадами понятий: ид*, эго и суперэго, с одной стороны, и подсознание, предсознание и сознание — с другой (рис. 14) [7]. Рисунок, выполненный Фрейдом, представляет собой своеобразную абстрактную форму — выпуклый контейнер в вертикальном разрезе, внутрь которого Фрейд поместил указанные понятия:

* Ид — зародышевая структура, содержащая наследственные признаки. (Прим. перев.).

Рис. 14

159

Психологические отношения здесь показаны как пространственные, исходя из чего мы должны сделать заключение о местах приложения и направления действия психических сил, которые эта модель хочет проиллюстрировать. Эти силы, хотя и не представлены на рисунке, являются такими же перцептуальными, как и пространство, на котором они действуют. Хорошо известно, что Фрейд считал психические силы похожими на гидравлические, и этот образ наложил определенные ограничения на весь ход его рассуждений.

Подчеркнем, что рисунок Фрейда — это не технический обучающий прием, применяемый им в лекциях с целью облегчить понимание процессов, о которых сам ученый думал на совсем другом языке. Нет, он изобразил процессы именно так, как сам •о них думал, безусловно хорошо понимая, что мыслит аналогиями. Если в этом кто-то сомневается, мы можем предложить ему ответить на вопрос, а как еще Фрейд или, если на то пошло, кто-нибудь другой из психологов мог бы вести рассуждения? Если гидравлическая модель несовершенна, то ее следует заменить на более совершенную, но в любом случае образ должен быть воспринимаем— разве что Фрейд, вместо того, чтобы заниматься продуктивным мышлением, ограничился бы анализом новых комбинаций свойств, которыми его понятия уже обладали,— в этом случае достаточно было бы иметь простой компьютер.

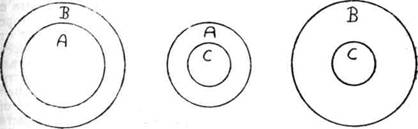

Ранее я приводил основное возражение, указывающее, казалось бы, на то, что визуальные образы не могут служить средством, с помощью которого ведутся рассуждения. Беркли показал, что восприятие и тем самым психические образы могут относиться лишь к конкретным инстанциям, но не к общим понятиям, и поэтому непригодны для абстрактного мышления. Но если бы это было действительно так, то как бы могли везде и всюду использоваться в качестве средства мышления на самом высоком уровне абстракции диаграммы и рисунки? Возьмем, например, силлогизм — символ логики выводимости. Конструкция силлогизма хорошо известна со времен античности, поскольку она позволяет человеку в процессе рассуждения из двух общезначимых посылок вывести общезначимое заключение. Мы получаем новое достоверное знание, не обращаясь за его подтверждением к фактам реальности. Теперь, когда силлогистическая формула выражена словами, слушающий сталкивается с необходимостью быстро найти модель мышления. Он слышит: «Если все А содержатся в В и если С содержится в А, то С должно также содержаться в В». Верно это суждение или нет? Нет иного способа узнать ответ на этот вопрос, как обратиться к образу, возникающему по ходу блестящих экспериментов Дж. Хатенлочер по стратегии ведения рассуждений [8]. Мне хотелось бы здесь

160

также вспомнить об очень старых диаграммах, введенных математиком Л. Эйлером где-то около 1770 года в книге «Письма к германской принцессе» [6]. Один лишь беглый взгляд на рис. 15 убеждает, что силлогистическое суждение в модусе барбара истинно и должно быть истинно не только в данном случае, но и вообще во всех ситуациях. На этом рисунке отношения между фактами показаны как пространственные отношения, в точности как это было на рисунке Фрейда.

Рис. 15

Очевидно, что в силлогизме используются понятия высокого уровня абстракции. Они не обладают никакими конкретными свойствами, кроме пространственного включения. Силлогизм может служить доказательством того, что Сократ смертен или что вишневые деревья имеют корни, однако ни Сократ, ни вишневые деревья в самом силлогизме не фигурируют. С точки зрения восприятия круг представляет собой наиболее чистую из всех возможных форм, которыми мы обладаем. Но если посмотреть на этот рисунок, то можно, видимо, сказать, что утверждение, сделанное Беркли, подтверждается: мы видим одни лишь конкретные инстанции вложенных один в другой кругов и ничего более. Каким же тогда образом мы проводим абстрактные рассуждения с конкретными предметами или явлениями?

Ответ дает психологический принцип, который ищут философы, когда обсуждают проблему «видения как» [14]. Я бы сформулировал этот принцип следующим образом: восприятие целиком заключается в восприятии свойств, а поскольку все свойства являются общими, восприятие всегда имеет дело с общими свойствами. Видение огня — это каждый раз видение его свойств, а рассматривание круга —это восприятие круглой формы, округлости. Восприятие пространственных отношений между кругами Эйлера само по себе приводит непосредственно к восприятию типа вложения, а топологические аспекты, связанные с вложением кругов, представлены на предложенных Эйлером изображениях

Заказ №1942 161

с той дисциплинирующей экономичностью, которую ждешь от всякого нормального мышления.

Вернемся к проблеме, о которой я уже вскользь упоминал когда утверждал, что всякое по-настоящему продуктивное мышление должно происходить в перцептуальной области. При этом я имел в виду, что перцептуальное мышление обычно бывает визуальным, и на самом деле зрение — это единственная сенсорная модальность, в которой могут быть с достаточной сложностью представлены все, в том числе и весьма сложные, пространственные отношения. В свою очередь зрительно воспринимаемые пространственные связи служат хорошим аналогом таких теоретических понятий, как рассматриваемые Эйлером логические отношения или как изучаемые Фрейдом психологические отношения. Единственными другими кандидатами на роль сенсорных средств, с определенной степенью точности передающих такие пространственные характеристики, как включение, перекрытие, параллелизм, размер и др., являются осязание и кинестетические ощущения. Однако по сравнению со зрением область пространственных свойств, выражаемых тактильными и мускульными ощущениями, ограничена диапазоном и симультанностью. (Последнее обстоятельство имеет свои последствия для анализа мыслительной деятельности слепых, что может явиться предметом отдельного исследования.).

Таким образом, мышление — это большей частью визуальное мышление. И тем не менее, правомерен вопрос, нельзя ли решать теоретические проблемы, совершенно не опираясь на зрение, то есть чисто концептуально? Может быть, можно? Мы уже исключили язык как место действия мышления, поскольку слова и предложения образуют единое множество ссылок на факты, которое должно быть задано и с которым предстоит иметь дело в какой-то другой среде. Да, есть невизуальный, абсолютно автоматический способ решения задач, в случае если имеются все необходимые данные. Именно так, не прибегая к помощи зрительных образов, действуют компьютеры. Результаты, близкие к автоматической обработке, может дать и человеческий мозг, соответствующим образом обученный или находящийся под давлением каких-то сил, лишающих его способности к самостоятельному творчеству, при том, что помешать мозгу реализовать свою природную склонность и способность подходить к проблеме через ее структурную организацию — задача весьма непростая.

И все же это можно сделать. Как-то моя жена хотела купить в магазине при местном университете двадцать конвертов стоимостью семь центов каждый. Сидящая за кассой студентка двадцать раз провела электронным щупом по цифре семь, а затем, дабы убедиться, что не ошиблась, стала снова подсчитывать ко-

162

личество семерок на чековой ленте. Когда же моя жена заверила ее, что выбитая сумма в 1 доллар 40 центов правильная, кассирша взглянула на нее так, как будто столкнулась со сверхчеловеческой просвещенностью. Мы даем детям карманные калькуляторы, но при этом должны ясно понимать, что, сберегая их усилия и время, мы упускаем драгоценную возможность элементарной тренировки детского мозга. Подлинно продуктивное мышление начинается на самом элементарном уровне, и основные арифметические действия представляют хорошие возможности для его совершенствования.

Еще раз повторю: когда я утверждаю, что мышление невозможно без обращения к зрительным образам, я имею в виду лишь тот тип процессов, за которыми следовало бы сохранить термины «мышление» или «интеллектуальные рассуждения». Небрежное использование этих терминов приводит к тому, что чисто механические, хотя и исключительно полезные машинные и машиноподобные операции путают со способностью человека структурировать и реструктурировать ситуации. Наш анализ задачи с кубом является примером решения проблемы, к которой машина способна подойти только механически. Еще один пример доставляют шахматные партии [4]. Хорошо известно, что способность шахматистов запоминать партии целиком основывается все же на механическом воспроизведении расположений фигур на шахматной доске, хранящихся в эйдетической памяти. Напротив, шахматная партия, скорее, представляет собою в высшей степени динамичную сеть отношений, куда каждая фигура входит вместе со своими потенциально возможными ходами — ферзь со своей длинной и прямой траекторией движения, конь со своим кривым, изогнутым прыжком — и с возможными атаками и защитами конкретной позиции. Значимость положения каждой фигуры на доске определяется как функция от общей стратегии, а потому не следует рекомендовать делать ту или иную серию ходов по частям, в отрыве от выбранной стратегии; в противном случае такой путь был бы громоздким и неуклюжим.

Подумаем также о различии между машинным чтением букв или цифр, этой чисто механической процедуры, и поведением ребенка, размышляющего над тем, как ему нарисовать дерево (рис. 16). Деревья, какими они предстают в природе, являются замысловатыми переплетениями ветвей и листьев. Чтобы в таком хаосе найти простой порядок, выраженный в стоящем вертикально стволе, от которого одна за другой под ясными углами отходят ветви, в свою очередь служащие основаниями для листьев, нужна поистине творческая способность к структурированию. И разумное восприятие представляется главным путем, по которому следует ребенок в поисках порядка в беспорядочном мире.

163

Рис. 16

Есть еще одно свидетельство в пользу визуального мышления, которое заслуживает того, чтобы о нем сказать пару слов. Это довольно неожиданный источник, а именно президентское выступление Б. Скиннера которому, на мой взгляд, не было уделено достаточно внимания [12]. Вместо обычной статистической обработки экспериментов с большим числом субъектов Скиннер предложил проводить тщательный анализ отдельных случаев поведе-

164

ния. Массовые опыты основываются на предположении, что изучение совокупного поведения большого числа субъектов дает возможность избавиться один за другим от действия случайных факторов, что, в свою очередь, позволяет в чистом виде получить глубинный закон, управляющий соответствующими процессами. «Функция теории обучения,— говорил Скиннер,— состоит в том, чтобы создать воображаемый мир закона и порядка и тем самым примирить нас с хаосом, наблюдаемым в поведении». К этому выводу ученый пришел, интересуясь дрессировкой конкретных животных. Здесь мало чем могли помочь закономерности усредненного поведения. Действия же отдельной собаки или голубя, чтобы их можно было как-то использовать, должны были быть безупречными. Это привело к попыткам очистить индивидуальное поведение от разного рода примесей, не имеющих к этому поведению никакого отношения.

Кроме совершенствования практических действий животного, метод Скиннера имеет два преимущества. Во-первых, крайне важен позитивный анализ модифицирующих факторов, который в статистической процедуре попросту опускался, как создающий «шум». Во-вторых, этот метод сводит научную практику к «простому наблюдению». Если статистика переключает внимание психолога с реально наблюдаемых ситуаций на обработку чисто количественных данных (т. е. «выводит за пределы данной информации»), то очищенные от посторонних наслоений индивидуальные случаи позволяют непосредственно наблюдать тип поведения. Такой подход дает возможность представить перед наблюдательным взором взаимодействие многих релевантных факторов. На этой приятной для глаз картине бихевиориста, идущего чуть ли не рука об руку с феноменологистом, который, беспрепятственно анализируя данную информацию перцептуально, пытается отыскать необходимую истину, я закончу обсуждение. Не исключено, что мы наблюдаем начало сближения двух подходов, которое под воздействием фактических данных способно вернуть чувственно воспринимаемой информации по праву принадлежащее ей место.

Все выше приведенные рассуждения имели своей целью показать, что продуктивное мышление по необходимости основано на перцептуальных образах и что, наоборот, активное восприятие включает в себя отдельные аспекты мышления. Нельзя не отметить, что сделанные утверждения непосредственно и глубоко связаны с проблемами обучения, а потому в оставшейся части работы я бы хотел уделить внимание ряду специальных вопросов, относящихся к этой области. Если восприятие входит в мышление, то отсюда следует, что необходимо явным образом развивать и совершенствовать перцептуальную базу мышления учащегося

165

и учителя. Но точно так же совершенствование перцептуальных навыков должно эксплицитно развить мыслительные способности, на которые эти навыки опираются и каковые обслуживают.

Это означает, что обучению искусствам отводится центральное место в учебных планах, принятых в хороших школах или университетах, но они в состоянии выполнить свою роль лишь тогда, когда работа в студии или занятия по истории искусств воспринимаются как средства, с помощью которых воспроизводится окружающая действительность и личность самого художника. Такая ответственность, возложенная на учителей искусств, не всегда ясно ими осознается, и, описывая свои функциональные задачи, учителя зачастую терпят неудачу, поскольку не придают ей должного значения. Нам говорят, что живописцы стремились изображать на своих полотнах полных людей, хотя не очевидно, что полным быть лучше, чем стройным. Мы слышим, что искусство доставляет наслаждение, но нам не объясняют, почему и какая от этого нам будет в конце концов польза. Мы слышим о самовыражении, об эмоциональном выплескивании и свободе личности, но нам редко показывают, что правильно воспринятые и понятые рисунок, живопись и скульптура ставят перед человеком когнитивные проблемы, требующие серьезных умственных усилий и при этом очень похожие на математические или научные загадки. Нельзя также утверждать, что изучение искусств имеет подлинный смысл, пока мы не поймем, что усилия великого художника, скромного студента, изучающего искусство, или пациента врача, лечащего своих больных с помощью искусства, в конечном итоге все направлены на то, чтобы человек смог справиться с разными жизненными проблемами.

Каким же образом передаются на картине характерные особенности какого-либо объекта или события? Как создается ощущение пространства, глубины, движения, равновесности или цельности? Как помогает искусство молодому человеку понять запутанное и сложное устройство мира, с которым тот сталкивается? Только если учитель внушит своим ученикам мысль, что они должны больше полагаться на свой собственный разум и воображение, чем на чисто механические приемы и трюки, ученики смогут творчески и продуктивно подойти ко всем этим проблемам. Одним из больших преимуществ искусства в обучении является то, что здесь вполне достаточно минимума технических знаний, чтобы учащиеся овладели необходимыми навыками для самостоятельного совершенствования своих умственных и психических ресурсов.

Если занятия по искусству разумно построены, то ученик сознательно приобретает перцептуальный опыт и овладевает различными его аспектами. Например, три измерения пространства,

166

известные нам с самого детства и которыми мы все время практически пользуемся в повседневной жизни, должны быть шаг за шагом преодолены в скульптуре. Компетентное обращение с пространственными отношениями, навыки которого приобретаются на занятиях искусством, может принести прямую пользу в таких видах деятельности как хирургия или инженерное дело.

Способность мысленно представлять сложные пространственные свойства объектов нужна для выполнения художественных, научных или технологических заданий. Говоря менее техничным языком, с общеобразовательной точки зрения очень важно подробно изучить, как решал в своем «Страшном суде» Микеланджело проблемы морали и религии или каким образом Пикассо в изображениях человеческих фигур и животных «Герники» удалось символически передать сопротивление, оказанное фашизму во время Гражданской войны в Испании.

Рассуждая в терминах визуального мышления, между искусствами и науками нет большой разницы; также нет пропасти и между использованием картин и употреблением слов. Сходство естественных языков с языками образов можно прежде всего продемонстрировать на примере так называемых абстрактных термов: многие из них еще содержат видимые реальные признаки и действия, от которых они первоначально произошли. Такие слова служат напоминаниями о близком родстве перцептуального опыта и теоретического рассуждения. Помимо чисто этимологических преимуществ слов, хорошее письмо в литературе, как и в науке, отличается тем, что постоянно воскрешает в памяти живые образы объектов, обозначаемых словами.

Когда мы с сожалением отмечаем, что в наше время ученые уже больше не пишут так, как писали Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд или Уильям Джеймс, слова наши звучат не просто как «эстетическая» жалоба. Мы ощущаем, что иссушение нашего языка является симптоматичным признаком пагубной трещины, образовавшейся между интеллектуальной схемой и манипуляцией с нею, с одной стороны, и обращением к живой ткани самого предмета — с другой.

Анализ языка как средства эффективной коммуникации — такое же дело поэтов и других писателей, как умелое использование зрительных образов — дело рук художников. Поэтому академические курсы по обучению письму не отвечают своему назначению, если студенты, их закончившие, наслаждаясь легковесным и легкодоступным «творческим» письмом, не знают, как описать ложку или сформулировать какие-нибудь правила. Аналогично, занятия искусством не только вырабатывают умение успокаивать эмоции или учат играть в разные игры с формами. Наряду с совершенствованием специальных навыков они несут ответствен-

167

ность за развитие у учащегося перцептуальных способностей, необходимых ему в процессе изучения любой дисциплины.

Если бы меня спросили об университете моей мечты, то я бы ответил, что организовал бы обучение в нем таким образом, чтобы центральный стержень программы составили три предмета: философия, изучение различных искусств и поэзия. Философия помогла бы вернуться к преподаванию онтологии, эпистемологии, этики и логики с тем, чтобы выправить постыдные пробелы в рассуждениях, весьма распространенные сегодня в среде научных работников. Обучение искусству позволило бы усовершенствовать методы, с помощью которых осуществляется такого рода мыслительная деятельность. Наконец, поэзия сделала бы язык, наше основное орудие передачи мыслей, пригодным для образного мышления.

Взгляд на сегодняшнюю практику среднего и высшего образования показывает, что образы «оставляют некоторых своих представителей в классах». Классная доска — это старое и испытанное средство визуального обучения, и различные рисунки, диаграммы и схемы, нарисованные на ней мелом учителями геометрии и химии, преподавателями общественных наук и языков, говорят о том, что теория должна опираться на зрительное восприятие. Однако, если взглянуть на сами схемы и диаграммы, то большинство из них оставляет впечатление продуктов неумелого и неквалифицированного труда. Из-за того, что они плохо нарисованы, им трудно должным образом выразить соответствующее значение. Чтобы надежно передавать сообщения, диаграммы должны основываться на правилах изобразительной композиции и визуального упорядочения, которые постоянно совершенствуются на протяжении каких-нибудь 20 000 лет. Учителя искусств должны быть готовы применить свои знания и умения не только к величественным образам художников, чьи работы вполне достойны музеев, но также и ко всем практическим задачам, которые искусство с большой для них пользой обслуживало во всех действующих культурах.

Те же соображения относятся и к более изысканным визуальным вспомогательным средствам, таким, как иллюстрации и карты, слайды и фильмы, видео и телепрограммы. Ни само техническое умение создавать изображения, ни достоверная реальность образов не дают гарантий, что материал передает именно то, что нужно. Мне представляется важным отойти от традиционной точки зрения, согласно которой картины дают нам лишь сырой материал, а мышление начинается только после того, как информация уже получена, подобно тому, как должно ждать пищеварение, пока что-то не съедено. Напротив, мышление осуществляется посредством структурных характеристик, встроенных в об-

168

раз, и потому образ должен быть сформирован и организован разумно, чтобы наиболее важные его свойства были видимы. Должны быть ясны очевидные соотношения между компонентами, должно быть понятно, что причина ведет к следствию; все соответствия, симметрии, иерархии должны быть ясно показаны — это в высшей степени художественная задача, даже если мы решаем ее применительно к объяснению принципа действия поршневого двигателя или работы плечевого сустава [2].

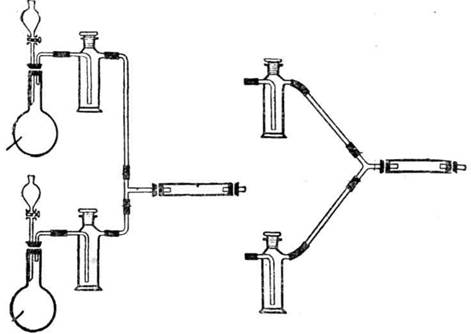

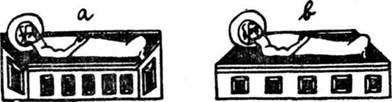

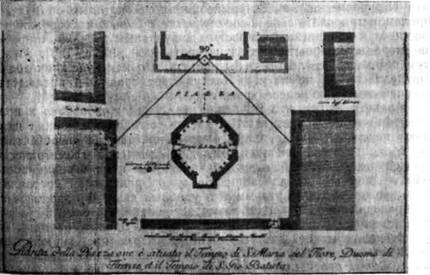

Закончить данный очерк мне бы хотелось разбором одного практического примера. Некоторое время тому назад ко мне обратился за советом один немецкий студент, выпускник педагогической академии в Дортмунде Вернер Корб. Он работал над анализом визуальных аспектов демонстрации химических опытов на занятиях по химии в высшей школе и, обнаружив, что в гештальтпсихологии разработаны принципы визуальной организации, попросил разрешения прислать мне его материалы. Из того, что я получил, у меня сложилось впечатление, что в обычной практике демонстрация опытов в классе рассматривается как достигающая своей цели, если химический процесс, который должны учащиеся понять, физически присутствует на занятиях. Форма и расстановка различных бутылок, горелок, трубок вместе с их содержимым определяется тем, что технически требуется и что самое удобное и дешевое для изготовителя и учителя, при этом мало внимания обращается на способ, которым визуально воспринимаемые формы и расположения доходят до глаз студентов, а также на отношения между тем, что наблюдается, и тем, что понимается [9]. Вот маленький пример. На рис. 17 показано расположение химической аппаратуры для демонстрации синтеза аммония. Двухкомпонентные газы, азот и водород, каждый в своей бутылке, соединяются в одной прямой трубке, от которой отходит короткое соединение к тонкой прямоугольной трубке, по которой газы идут в сосуд, где и происходит образование аммония. Единственная прямая вертикальная трубка, конечно, самый простой и дешевый способ проведения реакции синтеза, но она обманывает визуальное мышление студентов. Она наводит студентов на ложную мысль о непосредственной связи газов друг с другом, в результате чего они не замечают соединения газов для синтеза. Такая, казалось бы, мелочь, быть может, доставляющая больше хлопот учителю, как соединение двух трубок в Y-образной форме, могла бы направить глаза, а вслед за ними и мышление учащихся в нужную сторону.

Следующий пример взят мною также из работ Корба. Этот пример иллюстрирует, как происходит в классе опытная демонстрация производства гидрохлорида (рис. 18). Скопление бутылок на полке на заднем плане рисунка не имеет к опыту никакого

169

Рис. 17

отношения. Полка — это место, где учитель хранит лабораторную посуду, и предполагается, что ученики не обращают на нее внимания. Однако визуальное различение изображения и фона не подчиняется неперцептуальным запретам. В перцептуальном высказывании каждый фрагмент воспринимаемой глазом картины, по предположению, образует отдельный компонент, а коль скоро уставленная посудой полка составляет часть увиденного, но не часть самого опыта, это противоречие угрожает срывом демонстрации.

Вряд ли есть какая-то необходимость комментировать те преимущества контрпредложения, которые показаны на рис. 19. Изображение на нем отличается здравой красотой и порядком. Глаз спокойно следит за реакцией, даже если у наблюдателя есть собственное представление о природе химического процесса.

Как видно из всех этих скромных примеров, без визуального мышления обойтись невозможно. При этом, однако, нужно время, прежде чем оно займет достойное место в обучении. Визуальное мышление неделимо: если не уделять ему достаточно внимания в преподавании или изучении какой-либо конкретной дисцип-

170

Рис. 18

А покуда те, кому посчастливилось родиться и увидеть свет, будут делать все возможное, чтобы круг дел, которые они начали, никогда не останавливался в своем движении. Видимый свет и вращающийся круг — это хорошие визуальные образы.

1. Arnheim, Rudolf. Visual Thinking. Berkeley and Los Angeles: University

of California Press, 1969.

2. . Art and Visual Perception. New version. Berkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1974.

3. Berkeley, George. A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. London: Dent, 1910.

4. Binet, Alfred. «Mnemonic Virtuosity: A Study of Chess Players». Genetic Psychology Monographs, vol. 74 (1966), pp. 127—162.

5. Bruner, Jerome S. «The Cours of Cognitive Growth». In Jeremy S. Anglin,

ed., Beyond the Information Given. New York, 1973. See also, «The Course of Cognitive Growth». American Psychologist, vol. 19 (Jan. 1964), pp. 1—15.

6. Euler, Leonhard. Lettres a une princesse d'Allemagne sur quel ques sujets de physique et philosophie. Leipzig: Steidel, 1770.

7. Freud, Sigmund. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. New York: Norton, 1933.

8. Huttenlocher, Janellen. «Constructing Spatial Images: A Strategy in Reasoning». Psychological Review, vol. 75 (1968), pp. 550—560.

9. Korb, Werner, and Rudolf Arnheim. «Visuelle Wahrnehmungsprobleme beim Aufbau chemischer Demonstrationsexperimente». Neue Unterrichtspraxis, vol. 12 (march, 1979), pp. 117—123.

10. Leibniz, Gottfried Wilhelm von. Nouveaux essais sur L'entendement humain. Paris, 1966. Book 2, chap. 29.

11. Piaget, Jean, and Barbel Inhelder. Le developpement des quantites physiques chez l'enfant. Neuchatel: Delachaux et Niestle, 1961.

12 Skinner, В. F. «A Case History in Scientific Method». American Psychologist, vol 11 (May, 1956), pp. 221—233.

13. Walkup, Lewis E. «Creativity in Science through Visualization». Perceptual and Motor Skills, vol. 21 (1965), pp. 35—41.

14. Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. New York: Macmillan, 1953.

Читателю предлагается не систематическое изучение, а отдельные разрозненные наблюдения, сделанные мною во время перечитывания некоторых песен «Чистилища». Поскольку мне хотелось быть по возможности кратким, я предполагал ограничиться обсуждением тех эксплицитных сравнений, которые Данте приводит как пояснение отдельных моментов своего повествования, отсылая читателя к аналогичным эпизодам повседневной жизни — так, мы читаем в «Аде», что мертвецы пристально всматривались в темноту, пытаясь разглядеть двух странных путников («come vecchio sartor fa nell cruna»), то есть «как старый швец, хмурящий брови, вдевая нить в иголку» (Чистилище, XV 21). Однако вскоре при чтении песен я вспомнил, что на природу конкретного метафорического сравнения сильное влияние оказало то, что вся «Комедия», начиная с «Ада» и кончая «Раем», насквозь метафорична как по содержанию, так и в деталях языка. На фоне, где каждое действие и каждый объект являются очевидными носителями скрытого смысла, сравнение перестает быть простой аналогией. От сравнения требуется, чтобы оно, как и всякое другое метафорическое выражение, вносило свой вклад в основной текст повествования. Сталкиваясь с вымышленной реальностью, троп должен быть более реалистичным. Для меня все это означало, что я должен был рассматривать сравнения в контексте. Такое исследование предполагает, что меня должна интересовать образность как нечто целое.

Метафора возникает из желания чувственной конкретности. Последняя характерна для поэтического языка в целом, в особенности, когда поэт пытается извлечь максимум пользы из наблюдений над культурой, не отрываясь от реальности. В седьмой песне «Чистилища» поэт Сорделло, объясняя Вергилию и Данте,

* Впервые очерк был опубликован в «Argo: Festschrist fur Kurt Badt», Cologne: Dumont, 1970.

173

что те ни на шаг не смогут продвинуться наверх после захода солнца, наклонился и прочертил по земле рукой: «И вы замрете перед этой чертой» (Чист., VII 52).

Из конкретности рассуждений следует языковая конкретность поэта. Своей кульминации она достигает тогда, когда объект низводится до простой формы или цвета; так, приближающаяся к путникам змея, похожая на ту, что когда-то соблазнила Еву, описывается как la mala striscia—«полоска зла» (Чист., VIII 100).

Гораздо чаще Данте удается схватить какой-нибудь жест или позу, причем всегда с такой непосредственностью, которая постоянно напоминает нам о его современнике Джотто. Ленивый Белаква сидит, обвив руками колени и уронив меж ними голову (Чист., IV 107). Также мы часто сталкиваемся с живой конкретностью в самой ткани языка у Данте, которая при переводе, как правило, превращается в банальность и безвкусицу. Так, оптика света и тени предполагает мужскую силу, способную вести борьбу и наносить удары, когда о свете говорится, что он ломался или рассекался на части перед телом наблюдателя, а солнце посылало в него стрелы: «Глядите — слева луч нейдет» (Чист., III 17, III 96, IV 57, V 5). Образы заимствуются из всего репертуара, который представляет нам воспринимаемый мир, а природа очеловечивается при помощи психических объектов. Заря одолевает в споре нестойкий мрак и утренний ветер, а звон колокола оплакивает угасший день (Чист., I 115; VIII 6).

Разумеется, подобные поэтические приемы типичны для поэтов. Необычным же здесь является то, что взаимосвязи земного и космического, физического и психического прослеживаются в эксплицитно осознанной и системно организованной вселенной сенсорного опыта, где метафора приспособлена для определения каждого элемента через его связи с другими элементами. Посередине между земной и божественной сферой помещен человек, и нам предлагают заново взглянуть на него как на продукт, соединяющий в себе плоть и дух. Когда человек ведет себя самым обычным образом, ему дают образную характеристику, используя для этого обитателей скотного двора. Тени покойников, встретив живого путника, ведут себя, как овцы, выходящие «одна, две, три из загона, а тем временем остальные робко стоят, молча уставясь в землю»; все делают то же, что и первая: если первая останавливается смирно и спокойно, то все тоже ряд за рядом стоят, не зная, почему стоят (Чист., III 79). Когда же тени испугались, то разлетелись в разные стороны, как голуби. И тем не менее, даже у этого нижнего края шкалы людей ощущаются слабые обертоны человеческих качеств более высокого порядка, поскольку уже сам выбор овец и голубей для сравнения с людьми не может не вызвать в памяти благородного образа этих животных,

174

представленного на символических мозаиках Византийских храмов. В лучшем случае в человеке соединяются несовместимые противоположности. Так, значительное перцептуальное увеличение образа гораздо больше, чем обычное, делается в том случае, когда бородатый старец Катон «колеблет оперение», в то время как лицо его ярко светится, будто блестит на небе солнце (Чист., I 42). Остатки человеческих волос и великолепие небес — такой гармонии смертному человеку удается достичь не часто. Человек как-то неуклюже стремится удержаться в центре величественной панорамы, широта границ которой специально подчеркивается поэтом, когда тот говорит о закате солнца как о возвращении в свой дом или когда называет ангела «птицей господней» (Чист., VII 85, II 38). «Божественная комедия», по-видимому, единственное литературное произведение, в котором географический фон полностью соответствует символическому предназначению. Пустое жерло Ада дополняет идею греховности мира распространенной темой спуска, а спуск ассоциируется с духотой все более сгущающегося пространства — до того момента, пока леденящий паралич от совершенного зла не достигает дна пещеры. Напротив, гора Чистилища и вслед за ней небесные сферы Рая обеспечивают постоянное движение наверх. По мере того, как гора сужается к вершине, движения тела и разума становятся все более свободными. Таким образом, топология пейзажа позволяет не только показать в статической иерархии выступов грешников и праведников, но также воспроизводит мощное символическое движение, сопровождаемое падением и подъемом, СПУСКОМ и ВОСХОЖДЕНИЕМ,— все оттенки нарастающей скорости и замедления, крутизны и отлогих скатов, неуверенной, спотыкающейся ходьбы и твердого стояния на ногах, усилий и усталости, созидания и преодоления.

Нам рассказывают, что такая символическая картина возникает благодаря событию, наделенному трогательно искренней конкретностью лучших фольклорных образцов: Люцифер, свергнутый с небес, падает на землю, образуя, как метеор, в месте своего падения воронкообразный кратер, и застревает в центре земли; в это время на противоположном полушарии взметнулась вверх вытесненная им при падении грязь, образовав гору Чистилища. Результат этого фантастического геологического процесса может, тем не менее, показаться весьма банальным и неинтересным. Геометрическая простота круглого тела, формы, видоизмененной двумя добавочными конусами, полым и сплошным, вокруг которого находятся концентрические оболочки небесной сферы, может быть, очень удобна в качестве визуального средства, помогающего системному представлению греха, покаяния и милосердия, однако как художественное открытие оно может

175

напомнить нам о неприкрытой, очевидной бедности «примитивного искусства». Не являются ли эти формы непосредственным результатом интеллектуального подхода к теме, учебной схемой, а не живым образом?

На самом деле, Франческо де Санктис в своих замечательных главах, посвященных «Комедии», которые он включил в историю итальянской литературы [1], утверждает, что дидактическая традиция литературы эпохи средневековья заманила Данте с его аллегориями в коварную ловушку:

«Аллегория позволила Данте достичь неограниченной свободы в выборе форм, но одновременно она сделала его неспособным к подлинно художественному оформлению этих форм: Поскольку персонаж должен соотноситься с некоторым референтом, обозначая его, он не может быть свободным и независимым, как того требует искусство, а является лишь олицетворением или знаком идеи. Персонажу разрешается иметь только те характеристики, которые так или иначе связаны с идеей; в сравнении содержится только то, что необходимо для художественного изображения объекта, с которым проводится сравнение. Аллегория, следовательно, и расширяет мир образов Данте и вместе с тем умерщвляет его, лишая его своей собственной личной жизни и превращая этот мир в знак или код чуждого ему концепта».

И де Санктис указывает на разные конвенциональные ухищрения и аллюзии в «Комедии», которые в действительности столь же мертвы, сколь костюмы или декорации всеми забытой пьесы.

Опасность, на которой фиксирует наше внимание критик, вполне реальна. Когда мы читаем, что «Наложница старинного Тифона взошла белеть на утренний помост» (Чист., IX 1), ничто не освежает наше ощущение раннего утра, точно так же, как, вероятно, у современников Данте не возникало чувства новизны, когда поэт обращался к мифологическим сюжетам и персонажам— хотя образ вечной молодости утра, поднимающегося с постели старости, никоим образом не является произвольным. Де Санктис утверждает, что поэма была спасена лишь благодаря тому, что поэтический талант и чутье Данте невольно победили в нем поэта, однако тут, по всей видимости, замечательный критик допустил преувеличение, находясь под влиянием общепризнанной в девятнадцатом веке дихотомии искусства и разумного обоснования.

Разумеется, дидактические пояснения понятий самостоятельной ценности обычно не имеют. Так, всякая попытка сегодня сравнить поведение атомов или электронов в некотором химическом процессе с помощью тропа, в составе которого роль частиц исполняли бы члены человеческой семьи, выглядела бы вероятно бесплодной и даже смешной. Тем не менее привлекательные свой-

176

ства ученого-химика стали основой ведущей метафоры одного из самых великих романов нашего столетия, романа И. В. Гете «Избирательное средство», а многие другие понятия естественных наук нашли удачное отражение в поэзии. У меня здесь нет возможности, размышлять над глубинными причинами того, что на первый взгляд кажется случайным совпадением, а именно, над тем, почему события, происходящие в природе, представляются аналогичными процессам, происходящим в мозгу человека, и тем самым допускают поэтическое изображение. Я просто выскажу предположение, что логическому развитию понятия не чужды естественные проявления феномена, ради которых это понятие вводится. Прежде всего понятие само появилось благодаря этим проявлениям, а поэт, используя последние для символизации понятия, попросту переворачивает с головы на ноги процесс, во время которого ученый впервые с ними встретился. Это, в частности, касается психологических категорий, которые характеризуют обитателей различных кругов Ада и Чистилища. Поэтическая правда рассказа Франчески да Римини отражает внутреннюю логику его сюжета, или «случая», как назвали бы его психологи, а изучение сюжета, в свою очередь, соответствует понятию, которое в тексте предполагается проиллюстрировать — несдержанность любовных страстей,— причем все это настолько естественно, что рассказ, будучи весьма сжатым, содержит одни лишь слова, помогающие раскрытию смысла этого понятия.

Было бы крайне несправедливо, как я это уже чуть не сделал некоторое время назад, обвинять поэта в том, что он заключил повествование в учебную схему, поскольку та геометрически правильная схема, о которой я говорил, появляется на самом деле не в тексте «Комедии», а в комментариях к ней. Это напоминает композиционные оси, которые рисуют поверх картин учителя, которые объясняют учащимся их содержание и формальное строение. Сферы и конусы в «Комедии»—это лишь арматура, переросшая живые существа, населяющие пространство произведения.

Если, однако, мы с большей охотой по сравнению с другими художественными произведениями отмечаем наличие дидактического плана в «Комедии», то это происходит не потому, что поэт не стал здесь поэтом, не сумел проявить себя как поэт, а потому, что в истории литературы его произведения составляют поворотный пункт от средневекового рационализма к современной житейской мудрости. Очевидно, что точное соотношение образного и понятийного моментов в конкретном произведении искусства— это вопрос стиля. В нравоучительных пьесах средневековья простой ярлык явно доминирует над сценическим образом, тогда как в современных романах, где действующие лица и сюжет четко выписаны, где персонажи индивидуализированы, понятия пе-

177

редаются весьма нечетко и неопределенно. Данте, стоящий между двумя своими великими соотечественниками — Фомой Аквинским, философом, представителем интеллектуального направления, и Джотто, художником, человеком искусства,— соблюдает строгое равновесие между мыслью и образом, а внутри «Комедии» сходную центральную позицию между здравой телесностью «Ада» и освобожденными от материальной оболочки идеями «Рая» занимает «Чистилище».

Результирующее равновесие не является прочным, но именно оно служит ключом к поистине уникальной величественности «Комедии». Здесь я еще раз вернусь к тому, что я говорил вначале о странной роли эксплицитной метафоры в произведении, содержание которого само чрезвычайно метафорично. Духовность человека, сбрасывающего с себя телесную оболочку, как одежду, символически передается невещественными тенями умерших, но это отсутствие физической субстанции ничуть не менее реально: оно является естественным следствием смерти. Поскольку обычной пропасти между буквальным и фигуральным здесь почти нет, многие метафоры, используемые Данте, выступают на передний план повествования как основной его элемент, легко и непосредственно сочетаясь с остальными элементами. В начальных строках «Чистилища» поэт «подъемлет парус и стремит свою ладью к лучшим водам» (Чист., I 1) — фигура речи, не далекая от реальной ситуации с человеком, который, путешествуя по символической поверхности земли, внезапно встречает ангела, ответственного за перевозку по воде. Аналогично, роса, призванная смыть с лица Данте всю грязь Ада, снимает также пелену с глаз его разума и смешивается со слезами раскаяния. Подчеркнутая разумность представления, для которого нет видения без мышления и которое не нуждается — если нет особых на то причин — в материальной оболочке, проявляется даже в языковых деталях, например, когда снаряжение лодки —ее весла и паруса — называются «рассуждениями», без которых может обойтись ангел, правящий судном (Чист., II 31). В такого рода примерах явно видна ошеломляющая симметрия образа и обозначаемых объектов. Иногда симметрия приводит к обычной практике передачи абстрактных категорий более конкретными. Так, нам рассказывают, что где-то в Тоскане протекает река Аркьяно, которая более не нуждается в имени, и ожидается, что по этому языковому изменению мы поймем, что река впадает в Арно (Чист., V 97), или же говорится, что склон был круче полуоси, секущей четверть круга пополам (Чист., IV 42). Не удивительно, что в таком климате оживают даже аллегорические животные и, как и всякие другие животные, ведут себя вполне свободно. Геральдическая змея сходит с гербового щита Нино Висконти, чтобы под-

178

готовить похороны неверной женщины — похороны менее почетные, чем ждали бы женщину в случае, если бы на ее гробнице был высечен кочет, изображенный на гербе другой, пизанской, ветви ее семьи (Чист., VIII 79). И в той же песне созвездие Овен всеми своими четырьмя ногами усаживается на постель, принад-лежащую Солнцу (Чист., VIII 134).

Быть может, этот небольшой очерк, посвященный всего лишь одному аспекту «Комедии», послужит своеобразной данью величию «падре Данте», как одновременно с благоговением и привязанностью называл поэта Бенедетто Кроче. Возможно, что представленный тут анализ образов «Комедии» поможет понять, почему ее нередко называют самым великим литературным произведением, когда-либо выходившим из-под пера человека. Родившийся в тот период истории Запада, когда причины и доводы стали зрительно воспринимаемыми объектами, а наблюдения за природой — объектами, воспринимаемыми разумом, Данте Алигьери сумел осуществить высший синтез человеческого опыта.

1. De Sanctis, Francesco. Storia della letteratura italiana. Milan: Treves, 1925.

Вопросы, связанные с понятием обратной перспективы, кажутся мелкими и малоинтересными. Время от времени мы встречаемся с обратной перспективой в те периоды истории искусства, когда удушающее действие прямой перспективы было не столь заметно. Обратная перспектива — это изобразительная система, которой пользовались художники, не знавшие геометрии перспективы, навязанной западной живописи в XV веке, или не желающие больше подчиняться ее законам. Среди этих художников — Пикассо и некоторые другие крупные живописцы нашего столетия.

В то же самое время обратная перспектива может служить исключительно полезным примером, раскрывающим два различных подхода к теоретическому обоснованию отклонений от проективного реализма, под которым я понимаю тип образа, воспроизводимого на хрусталике глаза вследствие оптической проекции. Один из этих подходов вызван предрассудком, порожден-

* Этот очерк представляет собой переработанный вариант статьи «Inverted Perspective in Art: Display and Expression».—«Leonardo», 5. 1972.

179

ным условностями западного искусства начиная со времени Ренессанса, другой, предлагаемый здесь подход ставит перед собой цель создать более адекватный психологический базис для объяснения таких изобразительных явлений, как «обратная перспектива».

Отход от реализма

Содержание предметно-изобразительного искусства составляет, по определению, мир природы. Это значит, что используемые художниками формы в какой-то степени берутся в ходе наблюдений над природой, ведь иначе изображения невозможно было бы распознать. Предрассудок, о котором я здесь веду речь, утверждает, что художники, какого бы они ни были происхождения, молодые или старые, современные или прошлых эпох, примитивные или изысканные, всегда отражали бы сходные оптические проекции, если бы их не сдерживали то одни, то другие ограничения. Если бы термин «наивный реализм» не забрали себе эпистемологи, он бы прекрасно подошел в качестве названия обсуждаемого здесь теоретического подхода. Этот подход я буду именовать «аксиомой реализма».

На самом деле, конечно, лишь очень немногие исторические периоды и города давали художников, чьи картины подходили под стандарт оптической проекции. Однако до тех пор, пока отклонения от стандарта считались совместимыми с желанием приблизиться к нему, теоретики пытались объяснить их действием стилистических условностей. Идеализации классицизма лежат именно в этом диапазоне отклонений, между тем как маньеристские удлиненные образы на картинах Эль Греко вызывали достаточно шокирующее впечатление, и потому в обществе насаждались и поддерживались нелепые слухи, будто художник страдал астигматизмом. Это происходило несмотря на то, что не далее, как в 1914 году, психолог Дэвид Катц показал, что астигматизм приспосабливается к картине точно так же, как к изображаемой модели, и поэтому на полотне не может возникнуть никакой деформации [8].

И профессиональные врачи-патологи и любители предпринимали попытки спасти аксиому реализма, утверждая, что глаза Ван Гога больны глаукомой или катарактой, а разум поражен шизофренией. В своей книге «Вырождение» Макс Нордау в 1893 году объяснял технику импрессионизма, ссылаясь на открытие Шарко нистагма * глаз у «дегенератов» и частичной анестезии сетчатки глаз во время истерики [12, с. 51]. Преобладание

* Нистагм — судорожное подергивание глазного яблока (Прим. перев.).

180

золотого и коричневого цветов у позднего Рембрандта и необычной перспективы на полотнах Сезанна также относили на счет дефектов зрения. По мнению Тревор-Ропера утрата ряда деталей на картинах позднего Тициана и некоторых других художников объясняется пресбиопией** хрусталиков глаз [17]. Разумеется, в принципе нельзя отрицать влияния патологических изменений на стиль художника. Но, что особенно интересно, к подобного рода объяснениям часто прибегают в тех случаях, когда хотят поддержать мнение, согласно которому если бы эти художники не были физически или умственно ослаблены, то создавали бы реалистические картины.

Те же тенденции проявляются в существующей гипотезе, что все темы и формальные приемы, которые в своих работах использовали художники, не наделенные особым талантом, найдены ими в процессе наблюдений над природой. Такая точка зрения наталкивается на трудности, когда ей приходится объяснять появление в орнаменте, а также в репрезентативном искусстве простых геометрических форм, потому что эти формы крайне редко встречаются в природе. Если, однако, продолжить поиски, то и там можно найти подходящие модели. Говорили, что своим появлением круглые формы обязаны солнцу и полной луне. Согласно Воррингеру [,19, с. 68], антрополог Карл фон Штайнен утверждал, что коренное население Бразилии в своих украшениях отдавало предпочтение треугольным формам, поскольку женщины аборигены носили треугольные набедренные повязки, а также что крестообразные формы появились из зрительного изображения летящих аистов. В последнее время гипотезы стали еще более изощренными, но стоящее за ними предубеждение осталось тем же. Например, Джеральд Остер считал, что элементарные симметричные формы в рисунках маленьких детей «по всей вероятности, частично» возникают из просфен, т. е. субъективных образов, порождаемых глазами в темноте [13].

А. Ригль в своих высказываниях о происхождении орнаментов несколько неопределенен. С одной стороны, он, видимо, разделяет традиционные убеждения, что геометрические формы получаются вследствие копирования природы и прежде всего из неорганической структуры кристаллов [15]. Однако некоторые его формулировки напоминают одну из средневековых точек зрения, согласно которой, говоря словами Фомы Аквинского, «искусство — это имитация природы в способе ее действий» [4, с. 52].

Ригль пишет: «Коль скоро основные темы изобразительных искусств рождаются в соревновании с природой, их негде больше взять, кроме как у самой природы... Как только человеком овла-

** Пресбиопия — старческая дальнозоркость. (Прим. перев.).

181

девает желание нечто создать из неживой материи в целях украшения или как полезную вещь, для него естественно воспользоваться теми же законами, какими пользуется природа, когда желает придать неживой материи ту или иную форму, а именно законами кристаллизации. Симметрия основной формы, ограниченная плоскими поверхностями, сходящимися под разными углами, и, наконец, неподвижность, существование в состоянии покоя являются естественными условиями, заданными с самого начала для любого изделия, сделанного из неорганического вещества... Только в акте создания объекта из неорганической материи человек оказывается равным самой природе, и при этом он исходит из чисто внутренних стимулов и побуждений, не обращаясь к внешним образцам». [15, сс. 75—76].

Требования материала

С определенной степенью психологической конкретности внутреннюю потребность создавать элементарные основные формы можно описать, сказав, что восприятие представляет собой поиск простейших форм и навязывание «сенсорных категорий» изначально данному сырому материалу [1]. Вполне вероятно, что образование таких перцептуальных элементов было стимулировано и далее поддерживалось редкими наблюдениями над простейшими геометрическими формами в природе. И все же этот творческий импульс нельзя сводить к одному лишь стремлению копировать природу; понять его можно, только придя к пониманию, что восприятие — это не пассивная регистрация, а осмысление, которое может произойти, лишь когда имеется представление об определимых формах. По этой причине искусство, так же, как и наука, начинается не с попыток точного воспроизведения природы, а с очень общих абстрактных принципов. Эти принципы в различных видах искусств могут воплощаться в элементарных формах.

Одной из характерных особенностей искусства, которой уделяли внимание теоретики, является симметрия. Частое использование симметрии обычно объясняют симметрией человеческого тела. Еще раз повторим, что такое влияние внешнего опыта на искусство не должно выглядеть чем-то удивительным: так, кинестетические усилия, направленные на сохранение человеком устойчивого вертикального положения, в действительности вполне могут перейти в сходные усилия по созданию визуальных композиций. Впрочем, гораздо более сильное действие здесь оказывают перцептуальные импульсы, рождающиеся в рамках самого художественного средства. Последнее само ради собственной не-

182

зависимости нуждается в состоянии устойчивости и добровольно подчиняется закону экономии: всякое высказывание, будь то художественное или еще какое-нибудь, по возможности должно оставаться настолько простым, насколько позволяют цель, условия

обстоятельства. Паскаль, в частности, признает, что в основе симметрии «лежит фигура человека», однако от нее искусство заимствует лишь симметрию в горизонтальной плоскости, но не в высоту или глубину»; как обоснование он напоминает, что симметричные формы встречаются только там, «где нет причин для иных форм» [14, ч. I, разд. 29]. Применительно к художественному высказыванию такая интерпретация смещает акцент с требований к самой физической модели на требования к ее изображению.

При более тщательном анализе необходимо различать факторы, своим происхождением обязанные природе зрительного восприятия, и факторы, источником которых является средство репрезентации, хотя на практике эти две группы факторов четко дифференцировать удается не всегда.

Действие таких модифицирующих сил не ограничено определенными культурными условностями вроде стилей в истории искусств; они действуют всегда там, где человек создает артефакты. Ниже я более подробно остановлюсь на требованиях, выдвигаемых художественными средствами.

В рисунке и живописи образы появляются не как результат непосредственных наблюдений за природой, а рождаются на гладкой поверхности бумаги, холста или стены. Сама поверхность накладывает на изображение ряд ограничений, задаваемых ее перцептуальными свойствами: она предпочитает одни процедуры и не поощряет другие. В ситуациях, когда все такие идиосинкретические свойства рассматриваемого средства не принимаются во внимание, а их действие приписывается объектам природы, возникают неправильные интерпретации. Примеры, которые мы выбрали случайным образом, составляют основной каркас иллюстраций.

Художники-кубисты, такие, как Пикассо, иногда собирали на одном полотне сразу несколько аспектов одного и того же объекта. Если изображение не удовлетворяло правилу, по которому все элементы картины рассматриваются ее автором из одной точки, то такой прием, как правило, использовался почти всегда. О картинах кубистов говорили, что их понимание доступно лишь зрителю, который в своем воображении был бы способен передвигаться в пространстве, занимая все те положения, откуда, по его предположению, он мог бы видеть модельный объект таким, каким тот представал на картине. Восприятие неподвижного образа, тем самым, дополняет опыт, связанный с перемещением в про-

183

странстве и во времени [9]. Это ошибочное истолкование произведений искусства было порождено аксиомой реализма, т. е. допушением, в соответствии с которым картины копируют зрительно воспринимаемые события, происходящие в физическом пространстве. Однако пространство картины — это двумерная поверхность неподвижного материала, а не физическая среда, в которой мы движемся. И изобразительная плоскость, и то, что на ней находится, могут быть восприняты только с одной удобной для обзора точки; соответственно так же могут быть поняты и объяснены сами изображения на полотне. Зрителю нет необходимости представлять себя перемещающимся по пространству, чтобы отличить у нарисованного кувшина вид сбоку от вида сверху; при этом изображенный объект не является каким-то чудовищным искажением, подобно тому, как профильные изображения фигур, характерные для искусства древнего Египта, не воспринимаются бродящими повсюду с искривленными плечами.

По-видимому, объекты и события, существующие в физическом пространстве и во времени, переводятся на язык двумерного и вневременного художественного средства, причем разные аспекты модели транслируются и комбинируются друг с другом так, как это больше всего нужно художнику. Впрочем, такая процедура перевода не является общепринятой по причине недостатка мастерства у художников или случайно принятых соглашений. Скорее всего, она логически выводится из перцептуальной природы изобразительного искусства [2, с. 132].

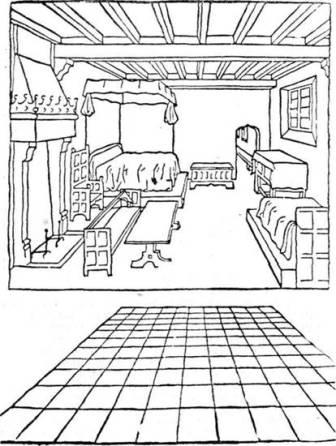

На изображении Шахматного Кодекса (рис. 20) мы видим герцога Отто фон Бранденбурга, играющего со своей супругой в шахматы и получающего от нее мат.

Вопреки принятым нормам «наивного реализма» шахматная доска расположена сверху вниз, а не горизонтально — по всей видимости, это произошло потому, что средневековый художник не знал, как нарисовать доску в перспективе. Доска стояла бы вертикально, если бы действие происходило в гостиной герцога. Между тем она изображена художником на плоской поверхности рисунка. Согласно правилам живописи, все объекты остаются в той же плоскости картины, в какой они впервые появились, до тех пор, пока не возникает веская причина забрать их оттуда. На данном уровне репрезентации никаких оснований для подобной дифференциации пространства нет. Напротив, чем меньше была бы искажена форма доски, тем рельефнее были бы выписаны фигуры шахматистов. Не допустив ни малейшей ошибки, художник более выпукло представил тему в полном согласии с основным свойством выбранного художественного средства и предложил свое решение, исходя из замысла дать зрителям картины увидеть на ней то, что он хотел.

184

Следующий пример относится к часто используемой в живописи изометрической, или параллельной, перспективе. При изометрической перспективе пучки параллельных прямых или параллельные грани изображаемого предмета не имеют точек схода на горизонте, сохраняя параллельность,— в отличие от центральной, или прямой, перспективы, где две параллельные, сокращаясь, на уровне горизонта дают точку схода. Как можно объяснить это отклонение от оптической проекции?

Изучив тысячи образцов, относящихся к бытовому восприятию, интерпретатор-аналитик обнаруживает, что параллельные линии остаются таковыми, если смотреть на них с достаточно большого расстояния. Отсюда вытекает, что параллельная проекция отображает реальность такой, какой она видится из бесконечности. Ошибочное представление здесь соединяется с ложной презумпцией, будто нормальное восприятие пространства тождественно оптическому образу, спроецированному на сетчатке. В действительности проективные искажения наблюдают только те редкие избранники, которым довелось этому специально обучаться. Игнорируя это важное обстоятельство, наш аналитик считает, что обычно люди видят параллельные прямые сходящимися, но что при особых условиях, а именно, если они смотрят на объект издалека, люди обнаруживают, что параллельные могут оставаться параллельными. Ясно, что при таком подходе невозможно предложить какие-либо объяснения того, почему целые цивилизации пользуются этой особой перспективной системой как нормой при изображении объектов из близлежащих пространств. Где же можно найти более удачное объяснение? Люди, как правило, когда бы они ни встречались с параллельными, именно таковыми их и воспринимают. Однако одного этого факта еще мало для того, чтобы объяснить причину столь частого и широкого обращения к изометрической перспективе: к ней прибегает архитектура Дальнего Востока и ряд других искусств, объекты которых создаются руками людей, она характерна для ранних стадий народной живописи и детского рисунка, ее можно увидеть на технических чертежах конструкторов, инженеров и математиков. Изометрическая перспектива решает проблему, возникающую не в реальном мире, а лишь на картинах художников и чертежных досках конструкторов и инженеров: как перейти от фронтальной плоскости в глубину с минимальными искажениями форм изображаемых объектов. Связанную с этим проблему решает обратная перспектива.

185

Шкала размеров

Термин «обратная перспектива» имеет, главным образом, отношение к двум изобразительным характеристикам — к передаче на картине относительных размеров фигур и предметов, а также— к изображению геометрических конфигураций плоскостей сплошных и полых объемов. В литературе по истории искусств изучение обратной перспективы началось с попытки истолковать мнимую инверсию пропорций в размерах тел.

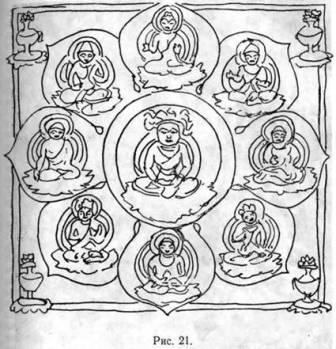

Живопись Византии и средневековья настойчиво вводила в обиход загадочную и кажущуюся парадоксальной шкалу относительных размеров человеческих фигур и других предметов. Следы этой традиции мы находим и позже в живописи расцвета Ренессанса. Более того, эта «неправильная» перспектива встречается в произведениях искусства Востока, развивавшегося совершенно самостоятельно и независимо от искусства европейских школ. Казалось, что система обратной перспективы сознательно отступает от одного из основных законов визуального восприятия или, по крайней мере, оптической проекции, а именно: чем крупнее представляется предмет, тем ближе он находится к зрителю и потому в зрительном поле должен быть расположен ниже. К этому закону с уважением относилась живопись Ренессанса, но им спокойно пренебрегали в течение длительных и важных периодов развития западного и восточного искусств. Простой пример такого отклонения дает японская мандала *, датируемая примерно первым тысячелетием нашей эры. В центре ее мы видим Вайрокана в симметричном окружении восьми более мелких фигур, относящихся к низшим религиозным иерархиям (рис. 21).

Если мы заставим себя взглянуть на эту картину лишь как на попытку дать перспективное изображение (в данной ситуации нас можно к этому вынудить только силой), то обнаружим отсутствие предписываемого сформулированным выше законом градиента изменения форм, который содержательно означает, что верхние фигуры должны быть представлены как самые мелкие, а нижние — как самые крупные. В действительности здесь нет ничего, что указывало бы на изображение горизонтального пола.

Интерпретаторы, придерживающиеся аксиомы, по которой изображение возникает благодаря оптической проекции на сетчатке глаз зрительно воспринимаемого трехмерного пространства, будут озадачены. Какие существуют модели для таких аномалий в природе? В 1907 году в своей работе [20] Оскар Вулф впер-

* Мандала — это восточный орнамент, состоящий из концентрических геометрических форм, символизирующих целостность мира и Космос в религиях буддизма и индуизма. (Прим. перев.).

186

вые ввел понятие «обратной перспективы». Важно, что в своих рассуждениях Вулф опирался не на ясные по конфигурациям картины, такие, как японская мандала, а на живопись эпохи зрелого Ренессанса, где странные несоразмерности фигур встречаются в произведениях, во всех прочих отношениях отвечающих правилам реалистической перспективы. Так, в алтарной композиции А. Дюрера «Поклонение всех святых Троице» изображение собрания богов отражает реалистическую перспективу в той мере, в какой фигуры в группе святых в нижней части картины располагаются ближе к зрителю и потому кажутся крупнее фигур в верхней части, включая сравнительно небольшую фигуру самого Христа на кресте в центре картины.

187

![]()

Рис. 22. Альбрехт Дюрер. Поклонение всех святых Троице. 1512 г.

Между тем в самом низу картины неожиданно возникает небольшой зеленый пейзаж с одиноко стоящей фигуркой, крошечным автопортретом художника. Свой следующий пример Вулф берет у Рафаэля, обращая внимание на картину «Видение Эзекиля», нарисованную в тот же период времени. И тут снова масштабная сцена на небесах граничит с маленьким пейзажем внизу, вмещающим небольшую фигуру пророка, к которому приходит видение. Такая несоразмерность планов не может быть совместима с точкой зрения внешнего наблюдателя, однако вме-

188

Свои теоретические рассуждения Липпс строил, считая, что зритель вдыхает жизнь в неодушевленные объекты, проецируя собственный опыт физической деятельности на воспринимаемые формы, такие, как, например, колонны храма [11]. Поскольку Вулф сделал эту теорию психологически неприемлемой, ее никак нельзя рассматривать как гипотезу, которая обладает достаточной объяснительной силой. В частности, Липпс пользовался понятием эмпатии в тех случаях, когда субъективная проекция зрителя лишь дополняет увиденное, но не противоречит ему, тогда как перспективная шкала размеров, которую Вулф приписывал перцептуальному опыту человека, находящегося в пространстве картины, прямо противоречит тем реальным размерам, которые может обнаружить на картине внешний наблюдатель. Из-за действия эмпатии ожидается, что зритель картины видит более отдаленными те объекты, которые кажутся ему ближе.

Тезис Вулфа с самого начала был отвергнут другими историками искусства и главным образом потому, что приписывал субъективную перспективную шкалу размеров тем культурам, живопись которых ею не обладала, а следовательно, еще менее вероятно, чтобы в них реализовалась инверсия данного принципа 1. Впервые в краткой критической заметке в 1910 году [5] со

1 В 1908 году Курт Гласер принял интерпретацию Вулфа и применил ее к искусству Востока (Die Raumdarstellung in der japanischen Malerei». Monatschefte fur Kunst mss № 1. 1908, с 402 и сл.). Однако позже он уже в ней от многого отказался, см. «Die Kunst Ostasiens» Leipzig; Insel 1920. Эрвин Панофский подверг критике взгляды Вулфа в работе «Die Perspective als symbolische Form», Vortrage d. Bibl. Warsburg, 1924—1925, с 310.

189

всей определенностью было сказано, что трактовку размеров в работах, о которых шла речь, можно было бы более убедительно представить и проинтерпретировать как иерархическую шкалу, на которой большие размеры имеют более важные фигуры. Позже в своей книге о перспективе и ее месте в европейской живописи Джон Уайт полностью отверг обратную перспективу, назвав ее «мифическим чудовищем» [18, с. 103]. Он поясняет: «Вся трудность заключается в том, что вариации в размерах фигур на шкале не зависят ни от пространственных отношений внутри композиции, ни от отношения зрителя к картине в целом. Решающим фактором всякий раз оказывается значимость, которая по тем или иным причинам приписывается данной фигуре».

В эпоху Ренессанса иерархическое упорядочивание на шкале согласовывалось с требованиями реалистической перспективы размеров. Когда же мелкие фигуры людей, приносящих дары и молящихся в углу картины, стали нежелательными, Дюрер в алтарном изображении, неверно истолкованном Вулфом, оправдал крошечный размер своего автопортрета, сознательно поместив фигурку на фоне уходящего вдаль пейзажа. Художники типа Тинторетто или Эль Греко придавали иерархически выдающимся фигурам соответственно более крупные размеры, помещая эти фигуры на передний план картин. Однако гораздо чаще умный художник пользовался преимуществами предписываемой ему шкалы размеров не только для уравновешивания визуально воспринимаемых весов фигур и других объектов композиции, но и для создания той иерархии, которую хотел передать в своем произведении. Величина объектов, их близость и удаленность от зрителя служат для самоочевидного и спонтанного выражения художником символического значения. Это же было и остается справедливым по отношению к фотографии и кино.

Попутно следует отметить, что проективное изображение пространства порождает интересный зрительный парадокс. Топография изобразительной плоскости, ограниченной рамкой картины, предполагает, что доминантные мотивы локализованы в центре или в верхней части композиции и лишь как исключение находятся у нижнего края полотна. Будучи помещенными внизу, важные в том или ином отношении фигуры и прочие объекты кажутся близкими и большими. Однако центральное положение на полотне приписывает основной теме или предмету изображения относительно удаленное место на шкале глубины. Как следствие, такой предмет получает маленький размер (ср. изображение маленького и расположенного в глубине распятия на картине Дюрера). Возникающее противоречие между визуальным появлением и тематической значимостью порождает напряжение, которое пытались использовать в своем творчестве художники Возрождения,

190

в частности, Рафаэль в картине «Пожар в Борго», где основная фигура, чудотворный римский папа Лев, хотя и появляется в центре картины, но очень маленькая и на очень далеком расстоянии от зрителя. Особенно отличались сознательным использованием этого парадокса художники, писавшие картины в стиле маньеризма Тинторетто или Брейгеля. Основные предметы при этом часто были на полотне едва заметны.

Художники двадцатого века легко и свободно уходят от непрерывной шкалы глубины, характерной для традиционной живописи. Простейший пример инноваций такого рода представляет собой фотомонтаж, где рядом помещаются фрагменты совершенно разных пространственных систем. Размеры изобразительных объектов уже больше не могут быть сопоставлены в пределах одного изобразительного пространства. Большая человеческая фигура, вырезанная из одной фотографии, и маленькое дерево, вырезанное из другой, связаны лишь в изобразительном пространстве композиции, которая должна оставаться цельной для того, чтобы ее можно было понять. Аналогично такой художник как Шагал, соединяет воедино эпизоды, объекты которых имеют разные размеры, без всякой претензии на непрерывность физического пространства. Перцептуальное и художественное воздействие этой новой свободы заслуживает систематического исследования.

Что вызывает дивергенцию форм?

Когда символической иерархии размеров удается достичь, не нарушая правил перспективы, характерной для эпохи Возрождения она не создает проблемы для интерпретации того типа, которую я пытаюсь здесь поставить под сомнение. Однако, когда конфликт есть, то психологически неуместно и нелепо спрашивать, почему художник отклоняется от реалистической проекции физического пространства. Реалистические направления в искусстве так же требуют обоснования, как и нереалистические; они весьма редкие, относятся к позднему периоду и не имеют каких-либо преимуществ. Вопрос надо поставить иначе: с какой изобразительной целью художник представил данный объект в такой-то манере? Такая постановка вопроса позволяет непосредственно подойти ко второй и, быть может, более интересной стороне проблемы «обратной перспективы», а именно, к изображению твердых предметов с геометрически правильной формой способом, противоречащим принципам оптической проекции и правилам центральной перспективы.

191

Рис. 23

Вулф лишь в довольно пространной сноске говорит о линейной перспективе. В качестве примера он рассматривает мозаику времен Юстиниана из церкви Сан-Витале в Равенне. В этой мозаике падающие с потолка лучи над головой императора и архиепископа сходятся в одной точке в направлении зрителя. И здесь Вулор снова утверждает, что в соответствующих стилях потолки, верхние поверхности столов, скамьи, кровати и лестничные ступени ошибочно изображаются так, чтобы их могло видеть самое важное лицо на картине. Другие авторы делали вводящие в заблуждение замечания о перспективной трактовке зданий и ряда других геометрических форм в японской живописи. Точка зрения, по которой прямоугольные поверхности нередко изображаются расходящимися на периферии картины, возникает по причине известной оптической иллюзии: грани, нарисованные как параллельные в изометрической перспективе, кажутся по мере удаления расходящимися. Если подвергнуть японские композиции измерению, то можно обнаружить, что в целом грани являются строго параллельными со случайными отклонениями в ту или другую сторону, как бывает, когда параллельные линии рисуют, полагаясь на зрение, а не на механические средства (рис. 23). Можно было бы предположить, что на Западе зритель, привыкший к

192

Рис. 24

сильным ощущениям глубины на картинах, обладает более глубоким видением по сравнению с японцем, осматривающим те же картины, и, следовательно, видит расходящиеся линии там, где зритель с Востока, вероятно, хотел бы видеть и видел бы параллельные.

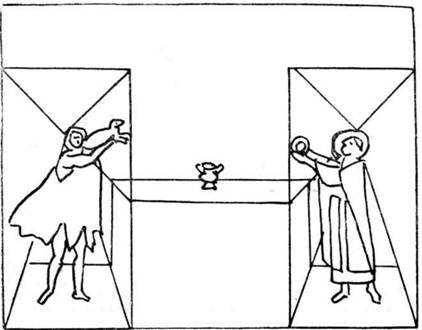

Возвращаясь к тому, с чего мы начали, к двухмерной изобразительной поверхности, отметим один важный момент: в одном произвольно взятом месте картины едва ли возможно увидеть более чем один неясно очерченный предмет. Теперь, когда физическое пространство спроектировано на плоскость картины, местоположения объектов на ней неизбежно соответствуют нескольким объектам или частям объекта. Передний план картины скрывает задний, фронтальная плоскость прячет за собою второй план. Более того, если человек смотрит на куб спереди, ему видна лишь передняя поверхность куба (рис. 24а). На фотографии такой объект будет выглядеть как вертикально расположенный квадрат, а Не как куб, потому что боковые грани куба сходятся позади передней. Прямая перспектива, унаследовавшая прием конвергенции У оптической проекции, не имеет больших хлопот с полыми объемами. Так, если человек смотрит вглубь комнаты, то видит

193

|

Рис. 25. (По мотивам Диерика Бутса) |

ее изображенной в форме усеченной пирамиды (рис. 25). Пол, сиденья и три боковых поверхности, хотя и подвергаются деформациям, являются вполне обозримыми. Задняя стена комнаты видна с фронтальной стороны, а четыре другие поверхности, расходящиеся в глубину, с удобством открываются перед зрителем Если же куб рассматривать извне, то он предстает как трехмерное тело только тогда, когда показан наклонно, и потому

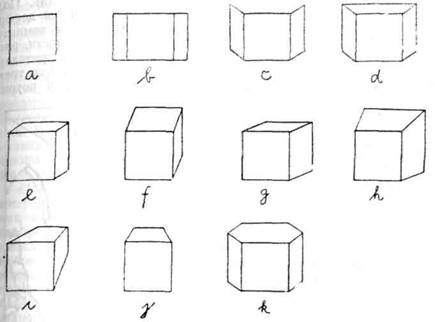

Поиск хорошего решения начинается не с оптической проекции; он начинается с мольберта художника. На детских рисунках и на ранних стадиях развития искусства трехмерный куб изображен как квадрат. Квадрат — это удачный двухмерный эквивалент куба, однако на нем не видны различия между ним и кубом, и он не сообщает никакой информации о боковых поверхностях куба. Чтобы избавиться от этого недостатка, рисуя, например, различные здания, хорошо развитые дети добавляют две боковые поверхности (рис. 24b). Такой подход, в свою очередь, становится неприемлемым, когда художник стремится показать разную пространственную ориентацию фронтальной и боковых плоскостей. Ему удается достичь того, чего он хочет, путем наклона боковых поверхностей вверх (рис. 24с) и, наконец, закончить изображение верхней плоскостью (рис. 24d)2.

Можно показать, что когда такое представление кубической формы верно интерпретируется как решение проблемы, возникающей на изобразительной поверхности, оно оказывается абсолютно логичным и обоснованным эквивалентом трехмерного пространственного объекта на двухмерной плоскости. Если, однако, на это изображение ошибочно смотреть как на оптическую проекцию, то мы получим нечто прямо противоположное истине—«обратную перспективу». Видимо, сейчас уже стало очевидно, что этот термин сбивает с толку: ведь здесь нет ничего «обратного».

2 Отметим здесь, что боковые поверхности на рис. 24b и 24с не «сложены» и не «согнуты», как нам до сих пор говорят, объясняя детские рисунки и другие ранние состояния изобразительного представления. Такая неверная интерпретация основана на аксиоме реализма. Боковые грани куба никогда не были в положении, предписываемом оптической проекцией. Следовательно, тут нет ничего, что следовало бы сгибать.

195

Решение, представленное на рис. 24, можно найти прежде, чем поймешь смысл сходящихся изобразительных проекций 3.

На рис. 24d использованы параллельные грани, то есть можно сказать, что здесь представлена одна из разновидностей перспективы. По сравнению с ортодоксальной версией этой перспективы (рис. 24е), она имеет в ряде случаев определенные преимущества. Ортодоксальная изометрическая перспектива способна представить объект только сбоку и тем самым не может показать левую и правую поверхности одновременно. Она жертвует полнотой и симметрией тела. Желание соединить фронтальность с изображением боковых граней поддерживается использованием расходящихся симметрично прикрепленных боковых поверхностей. По этой причине мы можем найти примеры использования такой перспективы во многих культурах, где она была открыта и где развивается в соответствии с перцептуальными законами живописи. Визуальные свойства этого механизма проявляются также и в архитектуре. Окна в нишах комнат с наклонными боковыми фасадами кажутся глазу трехмерными.

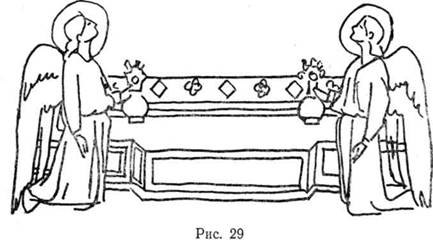

Расходящаяся верхняя поверхность обладает еще одним преимуществом, а именно тем, что она является по своим размерам более крупной опорой для покоящихся на ней тел. Сходящиеся грани прямой перспективы зрительно кажутся вклинивающимися в младенца Христа, изображенного на рис. 26b, между тем как на рис. 26а младенец удобно обрамляется расходящимися краями яслей кубической формы. В более общем контексте иконы, из которой взят данный пример (рис. 27), расходящаяся верхняя часть

Рис. 26.

3 Вывод, провоцируемый свойствами изобразительной поверхности, объясняет также, почему как параллельная, так ипрямая перспективы допускают в наклонных изображениях кубов неискаженный фронтальный квадрат (рис. 24e. 24i). Квадрат — это то, что остается от исходного представления, от которого на более поздней стадии развития отклоняются боковые поверхности. Перспектива, далекая от того, чтобы просто покорно следовать за проекцией, сводит деформацию до минимума, задаваемого эффектом глубины. Таким образом, чудовищный с точки зрения проекции куб выглядит безупречным. Ср. работу Арнхейма [2, с. 267].

196

яслей открывает также доступ к фигурам Марии и Иосифа, воспринимающимся частично отгороженными. Сходящаяся перспектива дала бы противоположный эффект.

Признавая эти притягательные свойства расходящейся перспективы, отметим, что верхняя грань перспективно отклоняющегося куба (рис. 24d) имеет невыгодную форму асимметричной трапеции. Я убежден, что шести- и восьмигранники, часто встречающиеся в тех направлениях живописи, которые используют формы, характерные для ранних стадий изображения пространства, популярны именно потому, что дополняют отклоняющуюся перспективу более полной симметрией; иногда они могут даже интерпретироваться как изображения кубов. Аналогично, многогранные, полиэдрические постройки, такие, как баптистерии или некоторые продуктовые контейнеры, с выгодой для себя используют те же визуальные преимущества. В последнем случае расходящиеся поверхности, разумеется, могут быть связаны с округлостью форм, так убедительно передающей трехмерность твердых тел в колоннах, башнях и сферах.

|

Рис. 28 |

Как я уже упоминал выше, изометрическая перспектива не дает фронтального изображения объекта. Это создает проблему в ситуациях, когда симметрия фронтального изображения существенна для передачи священного покоя. Если ступеньки трона,

на котором восседает Мадонна или другая величественная фигура, показаны в изометрической перспективе, то они не согласуются с симметрией всех остальных объектов. Последнее допустимо, пока сидящая на троне фигура участвует в действиях, происходящих сбоку от нее, как, например, в «Поклонении волхвов» из храма Санта-Мария Маджоре в Риме, однако изометрическая перспектива ступенек нарушает общую симметрию изображений на алтаре, как в «Мадонне на троне» Джотто в Уффици. Несомненно, что именно по этой причине Джотто рисует ступеньки с расходящимися боковыми поверхностями (рис. 29).

Здесь следует упомянуть еще об одной проблеме, разрешаемой с помощью расходящейся перспективы. Если по какой-то причине желательно увеличить зрительный охват верхней или боковой поверхности кубического тела, ортодоксальная изометрическая перспектива мешает этому, поскольку расширение верхней поверхности сужает боковую и наоборот (рис. 24f, 24g). Если же внимание уделено сразу обеим поверхностям, то в результате мы получаем расходящуюся перспективу (рис. 24h). Хорошей иллюстрацией к сказанному служит алтарь, на котором изображены Авель и царь Мелхиседек, совершающие жертвоприношение на мозаичном тимпане в церкви Сан-Витале (рис. 30). Расходящиеся грани дают художнику возможность показать принесенные дары на алтаре, не поднимая боковую поверхность от земли на слишком крутой угол.

Здесь стоит, видимо, привести слова интерпретатора этой мозаики, историка искусств Децио Джозеффи, который в соответ-

198

Рис. 30