Библиотека

Теология

КонфессииИностранные языкиДругие проекты |

Ваш комментарий о книге Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусстваОГЛАВЛЕНИЕЧасть II

|

|

|

Обычно учителя проводят три вспомогательные прямые, которые, словно пущенный в окно камень, разбивают структуру исходной проблемной ситуации или, точнее, вероятно, было бы сказать, перечеркивают изображение, которое предназначалось ученику для работы (рис. 4б). Это дополнительное построение, в ходе которого каждая из сторон прямоугольного треугольника как-то некрасиво соединяется с некоторой стороной одного из квадратов, образуя основание нового треугольника, портит изначальный замысел, воплощенный в фигуре Пифагора. Под действием этих новых загадочных форм исходный рисунок исчезает, но лишь для того, чтобы снова неожиданно возникнуть из ящика фокусника в конце доказательства. Доказательство это весьма остроумное, но крайне некрасивое.

Не исключено, что нарушение каких-то благоприятных для интуиции условий является неизбежным, однако учитель все время должен отчетливо представлять себе, какова цена такой односторонности в обучении, что он теряет, всецело полагаясь на один только интеллект. В действительности существуют методы доказательства теоремы Пифагора, в которых происходит единое и согласованное изменение исходной конфигурации.

|

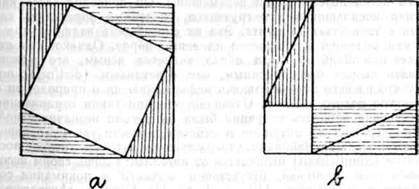

Рис. 5 |

Поместим четыре равных треугольника внутри квадрата, как показано на рис. 5а. Тем самым большой квадрат в центре — это тот, что описан на гипотенузе. Вырезав теперь четыре треугольника из картона, мы легко расположим их так, как показано на рис. 5б. Два квадрата, которые теперь построены на наших четырех треугольниках, являются, очевидно, теми самыми квадратами, которые были построены на катетах. Кроме того, ясно, что пространство, занятое двумя меньшими квадратами, по площади такое же, как пространство, занимаемое большим квадратом.

Теорема Пифагора предстает перед нашими глазами как вполне правдоподобная.

Как и в первом случае, произошла перестройка первоначальной структуры, изменившая проблемную ситуацию, однако здесь перегруппировка произведена над структурой в целом. Она оставляет исходный рисунок видимым прямо на новом, так что сопоставление двух фигур — исходной и перестроенной — может быть произведено интуицией. Перед нами доказательство, которое математики называют «красивым». («Математические чертежи, подобно произведениям живописца или поэта, должны быть красивыми,— пишет Г. X. Харди.— Идеи, как краски или слова, должны гармонично соответствовать друг другу. Красота является первым пробным камнем; безобразной математике нет места в этом мире». [8, с. 85]).

Выше уже говорилось, что одна из причин, по которой люди, считающие, что знание можно получить лишь интеллектуальным путем, с подозрением относятся к интуиции, заключается в том, что ее результаты кажутся им ниспадающими с небес подобно дарам богов или наитием. Сюда можно добавить и сомнительное утверждение, согласно которому в случае, когда ситуация осмысляется как целое, она всегда предстает как неделимая, целостная тотальность, «все или ничего», как вспышка света или озарение. В соответствии с таким убеждением интуитивное чувство не доступно анализу, да и не требует такового. Вот, например, Лейбниц рассматривает многоугольник с 1000 сторонами [13, кн. 2, гл. 29]. В этой фигуре интеллект может обнаружить тысячи разных свойств, в то время как интуиция не способна отличить ее от многоугольника с 999 сторонами. Такую разновидность образного представления Лейбниц назвал беспорядочной (confused — в исконном латинском смысле этого слова), поскольку все элементы здесь перепутаны и перемешаны. Он приводит здесь как пример носильщиков или грузчиков, способных определить вес груза с точностью до фунта. Эта их способность является практически полезной и опирается на ясный образ. Однако, как отмечает сам Лейбниц, хотя образ является ясным, его можно назвать скорее беспорядочным, чем отчетливым (distinct), потому что из него нельзя извлечь информацию ни о природе, ни о структуре целого объекта. Очевидно, что при таком ограничении когнитивная ценность интуиции была бы весьма незначительной. Но подвержена ли интуиция в действительности такому ограничению? Возражая Лейбницу, утверждавшему, что чувственное восприятие (Sinnlichkeit) отличается от интеллекта лишь своим несовершенством, а именно, отсутствием четкости в понимании составных частей целого [10, кн. 1, гл. 1]; Кант в «Антропологии» пишет, что «в случае, когда надо достичь понимания, вос-

38

приятие выступает как позитивная и необходимая деятельность, дополняющая интеллект». Действительно, отдельные акты распознавания или описания основаны исключительно на самых общих характеристиках объекта. Находясь на довольно значительном расстоянии от объекта, мы можем сказать: «Вон вертолет», «Это щенок». «Это картина Матисса!». Художник также может передать очертания человеческой фигуры самыми скупыми линиями. В подобных случаях отсутствие мелких деталей в структуре целого нельзя поставить в вину несовершенству интуитивной когнитивной деятельности, их отсутствие можно объяснить действием милосердного принципа экономии, управляющего процессами распознавания и изображения. То, что познание отказывается копировать перцептивную ситуацию с механической фотографической точностью, скорее его достоинство, нежели недостаток. Вообще, структурный уровень образного представления разумно ставить в зависимость от цели познания.

Для того чтобы установить различие двух объектов, вполне достаточно ограничиться рассмотрением лишь тех признаков, которые обеспечивают такое различие. Очевидно, что это положение справедливо как для интеллекта, так и для интуиции. Однако, если того требует конкретная задача, интуитивное восприятие, как и интеллектуальное, может быть и детальным и точным.

Беспристрастный наблюдатель, исследуя мир вокруг себя, станет пренебрегать четкой структурой интуитивных образов. И что вообще может быть более богатым и более точным, что может быть более отчетливым, чем совокупность визуальных объектов, с которыми мы сталкиваемся? Психолога В. Гарнера очень легко понять неверно, когда он замечает: «Таким образом я полагаю, что восприятие по большей части отказывается от полного анализа объекта, что воспринимающий организм охватывает формы как единые целостные сущности, что при определенных условиях все признаки объектов можно рассматривать как интегральные и что, например, такие стимулирующие свойства, как хорошая фигура, симметрия, ритм и даже движение, воспринимаются как цельные и нечленимые. В то же время я утверждаю, что мы как ученые в состоянии дать тщательный и конструктивный анализ каждого из этих холистических или непроанализированных явлений и что этот анализ позволит подойти к пониманию истинной природы изучаемого явления» [6, с. 120].

Когда Гарнер говорит об интуитивных образах как о неподдающихся анализу, может показаться, что он совершает традиционную ошибку, отрицая, что интегральные целостные образы обладают структурой. Между тем единственное, что хочет Гарнер, так это провести различие между интуитивным восприятием структуры образа и особой интеллектуальной процедурой вы-

39

членения отдельных компонентов из целого и отношений между ними. Это различение, безусловно, достаточно очевидное и полезное, но мне кажется гораздо более важным подчеркнуть тот факт, что слова Гарнера могут привести к неверному заключению, будто восприятие людей, которых Гарнер называет «обыкновенными», является полностью интуитивным, в то время как деятельность ученого основывается на одном лишь интеллекте. Если бы это было так, факторы конфигурации, определяющие характер изучаемого явления, были бы оставлены учеными без внимания при составлении понятийной сети элементов — процедуры, всю несостоятельность которой убедительно и с блеском продемонстрировали гештальтпсихологи.

В действительности успешное научное исследование в той или иной области каждый раз начинается с интуитивного осмысления анализируемой конфигурации, а интеллектуальная сеть из элементов и отношений должна строиться с таким расчетом, чтобы путем их взаимного согласования мы могли как можно ближе подойти к структуре конфигурации. С другой стороны, обычное восприятие состоит из настолько тесно связанных друг с другом и настолько хорошо определенных частей, что едва ли возможно указать тот момент, когда некоторые из элементов выделяются из общего контекста и подвергаются интеллектуальному анализу. Рассмотрим в качестве простого примера понятие каузальности. Как пишет Дэвид Юм в своем «Трактате о человеческой природе», «когда мы выводим из причин следствия, нам необходимо установить наличие этих причин, для чего у нас есть два способа—либо непосредственный анализ памяти или смыслов, либо вывод одних причин из других». [ч. 1, разд. 4]. Допустим, что в некоторой ситуации красный биллиардный шар ударяет по белому и приводит его в движение. Интуиция говорит нам, что мы видим два очевидно разных объекта, связанных друг с другом передачей импульса силы от красного объекта белому [15]. Когда та же ситуация объясняется через интеллект, то мы имеем уже два элемента, соединенных в одну последовательность и связанных временным отношением, а сила, передающая энергию, может рассматриваться как третье связующее звено, третий элемент, обеспечивающий интуитивное восприятие акта каузации7.

Какой же вывод напрашивается из всего сказанного? Мы хорошо понимаем, что практически все психические и физические

7 Я не могу здесь подробно останавливаться на истинностной оценке пропозиций и представлений. Интуиция может оценивать как истинные те физические ситуации, о которых она сообщает, но на интуицию нельзя полагаться в таких случаях, как, например, оптические иллюзии. Аналогичным образом может вести себя и интеллект, приписывая ту или иную оценку психическим или физическим фактам.

40

явления, о которых нам хотелось бы узнать и которые нам хотелось бы изучить, все чему мы могли бы обучить других людей, является либо естественным либо гештальтпроцессом. Это относится к биологии, физиологии, психологии и к искусству, это касается как общественных, так и в значительной степени естественных наук. Все такие процессы варьируют по всей шкале от теоретически крайней точки полного взаимодействия элементов до противоположной предельной точки абсолютно независимых единиц. В основном контекст конфигурации усеян «застывшими» элементами, действующими как ограничения, поскольку не подвержены влиянию структуры целого. Примером подобной односторонней каузации, как называет ее К. Лоренц, может служить воздействие, испытываемое скелетными костями при динамическом напряжении мускулов и сухожилий, или, например, давление, оказываемое на статьи Конституции толчками и перипетиями нашей национальной истории [14, с. 158]. Шахматная партия может рассматриваться как интуитивно воспринимаемая конфигурация, в пределах которой свойства каждой отдельно взятой фигуры остаются неизменными. Аналогичным образом варьируют отношения между разными частями целого — от экстремального значения полного отсутствия дифференциации частей целого до почти полного отсутствия какого-либо взаимодействия между отдельными частями.

Приспосабливаясь к столь широкому разнообразию видов структур, человеческий разум взял на вооружение две когнитивные процедуры — интуитивное восприятие и интеллектуальный анализ. Интуиция и интеллект являются в равной мере важными и в равной мере необходимыми способностями. Ни одна из них не имеет преимущественного положения в какой-либо человеческой деятельности; нет такой области человеческой деятельности, где не участвовала бы какая-либо из этих двух способностей. В основе механизма действия интуиции лежит способность воспринимать и понимать общую структуру конфигурации, тогда как интеллект направлен на выяснение особенностей отдельных элементов, явлений или событий в каждом отдельном контексте и на их определение «как таковых». Интуиция и интеллект действуют не порознь, а почти всегда кооперативно. Если в процессе обучения мы пренебрегаем одной способностью в пользу другой или сознательно держим их на расстоянии друг от друга, то мы попросту калечим головы тем ученикам, которых призваны учить и воспитывать.

41

1. Arnheim, Rudolf. Art and Visual Perception. New version. Berkeley and

Los Angeles: University of California Press, 1974.

2. Visual Thinking. Berkeley and Los Angeles: University of

California Press, 1967.

3. Croce, Benedetto. Aesthetic as Science of Expression and Genera! Linguistic. New York: Noonday, 1953.

4. Descartes, Rene. «Rules for the Direction of the Mind.». In Philosophical Works of Descartes. New York: Dover, 1955.

5. Eisner, Elliot W. Cognition and Curriculum. New York: Longman, 1982.

6. Garner, W. R. «The Analysis of Unanalyzed Perceptions». In Kubovy and Pomerantz (12).

7. Gottmann, Jean. ed. Center and Periphery: Spatial Variation in Politics. Beverly Hills, Calif.: Sage Publications, 1980.

8. Hardy G. H. A Mathematician's Apology. Cambridge: University Press. 1967.

9. Henrikson, Allan K. «America's Changing Place in the World: From Periphery to Center». In Gottman (7).

10. Kant, Immanuel. Anthropology from a Pragmatic Point of View.

11. Kohler, Wolfgang. Gestalt Psychology. New York: Liveright, 1947.

12. Kubovy, Michael, and James B. Pomerantz, eds. Perceptual Organization. Hillsdale, N. J.: Erlbaum, 1981.

13. Leibniz. Gottfried Wilhelm. New Essays Concerning Human Understanding.

14. Lorenz, Konrad. The Role of Gestalt Perception in Animal and Human Behavior. In Whyte (23).

15. Michotte, Albert. The Perception of Causality. New York: Basic Books, 1963.

16. Neisser, Ulric. Cognition and Reality. San Francisco: Freeman, 1976.

17. . «The Multiplicity of Thought». British Journal of Psycho

logy, vol. 54 (1963).

18. Schopenhauer, Arthur. Die Welt als Wille und Vorstellung.

19. Thevenaz, Pierre. What Is Phenomenology? Chicago: Quadrangle, 1962.

20. Thomas, Dylan. «In the White Giant's Thigh.» In Yn Country Sleep New York: New Directions, 1952.

21. Vico, Giambattista. The New Science. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1948.

22. Wertheimer, Max. «A Girl Describes Her Office». In Productive Thinking. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

23. Whyte, Lancelot L., ed. Aspects of Form. Bloomington: Indiana University Press, 1951.

24. Wild K. W. Intuition. Cambridge: Cambridge University Press, 1938.

Макс Вертхеймер появился на авансцене американской психологической науки в начале тридцатых годов нашего столетия как заметная и взволновавшая умы фигура. Это было время, когда

* Очерк представляет собой переработанный вариант оригинальной публикации автора в Salnagundi 1969/70, которая впоследствии была перепечатана в сборнике «The Legacy of the German Refugee Intellectuals», ed. R. Boyers, N. Y.; Schocken, 1972.

42

стало очевидно, что новое поколение ученых принесло с собой глубокие и важные реформы существовавших тогда основных воззрений и научных перспектив в области психологии. Убаюканные точностью приборов, измерений и формул, многие из появившихся ученых-практиков, казалось, не обращали никакого внимания на очевидную бесконечность своих занятий, на исключительную сложность строения мозга, изящную и тонкую согласованность работы всех его отделов, на трепетно вдохновенное таинство мыслительной деятельности человека. Деловые и практичные, они были приучены к деятельности, протекающей по накатанной колее; они привыкли, что от них ждут ответа на конкретно поставленный вопрос, причем сформулированный таким образом, чтобы для получения ответа можно было провести какие-нибудь измерения в контролируемых ситуациях. Эти люди проводили эксперименты, обсчитывали результаты, публиковали их и далее приступали к следующей работе.

Нельзя сказать, чтобы молодых ученых оставило полностью равнодушным обаяние и привлекательность гораздо более опытных и старших по возрасту коллег, на лицах которых, казалось, было навеки запечатлено осознание непостижимого. Самонадеянные утверждения молодых наталкивались на спокойную улыбку, и молодые слушали старого заведующего кафедрой, цитирующего классиков, как слушают дети волшебные сказки из уст взрослых. Они чувствовали, что в его словах таится нечто невыразимо прекрасное и притом странным образом связанное с их непосредственной деятельностью; они понимали, что здесь есть что-то, чего им не хватает и о чем следовало бы поразмышлять — но не сейчас, а в преклонном возрасте или по выходе на пенсию.

Отсюда-то и проистекает мощное воздействие личности Макса Вертхеймера на несколько сотен студентов и ученых, которые находились с ним в непосредственном контакте во время его десятилетнего пребывания в Америке. Макс Вертхеймер был человек, который призывал к возможно более полному постижению и отражению мира, причем по возможности наименее механическими способами; все это он представлял себе не как некий идеал, а как следование строгим научным принципам, которые с обязательностью должны применяться на практике. Романтик по натуре, хилый и болезненный, с неконформистскими усами а 1а Ницше, Вертхеймер на своем импровизированном английском языке читал лекции выпускникам Новой Школы социальных исследований в Нью-Йорке. Буквально ошеломив слушателей глубиной понимания проблем, он описывал в своих лекциях различные стороны мыслительной деятельности, которым нельзя было дать объяснение исходя из общепринятых процедур. И хотя представление о мире получал человек, и представления эти были весьма

43

Рис. 6. Макс Вертхеймер в Новой Школе. Май 1912 г. Рисунок Р. А.

слабыми, изучение механизма восприятия потребовало от М. Вертхеймера создания новой и несколько неожиданной науки, к строгости аргументации и системе доказательств которой студенты не привыкли. Отсюда их почтительное отношение к этой науке, сочетавшееся с раздражением и отчаянием.

М. Вертхеймер был одним из трех переехавших жить в США основоположников гештальтпсихологии. Именно благодаря пребыванию этих людей в Америке причудливое название новой теории получило широкую известность в среде американских психологов. Но в какой степени теория и практика были подвержены влиянию этих новых идей? Немецкий психолог Вольфганг Кёлер, поселившийся в Сварфморе, был знаменит своими экспериментами по изучению интеллекта антропоидов и, главным образом, шимпанзе. Однако, несмотря на то, что результаты, полученные Кёлером, считались весьма важными, введенные им в обиход концептуальные единицы, такие, как, например, понятие

44

«проникновение», были довольно неудобными, а специальные работы ученого в области психологии решения задач мало кем тогда воспринимались как фрагмент абсолютно нового детально разработанного подхода к психологии вообще. Его книга о гештальтах в физике, изданная в виде отдельной монографии, никогда не переводилась на английский, а более поздние эксперименты по исследованию остаточных представлений, возникающих при визуальном восприятии, были опять-таки восприняты как хотя и интересные, но частные результаты, не имеющие широких приложений и не поддающиеся содержательным обобщениям. Третий ученый, входивший в триумвират, Курт Коффка из Смит-колледжа 1, написал классический трактат по гештальтпсихологии, книгу, насыщенную ценными наблюдениями, фактами и идеями, но настолько трудно читаемую, что содержащийся в ней материал был скорее полезен философам, нежели психологам.

Что же говорится о гештальтпсихологии и о М. Вертхеймере в учебниках психологии? Читая их, студенты узнают, что, согласно теории гештальтов, целое представляет собой нечто большее и отличное от простой суммы своих частей, то есть перед студентами появляется вполне безобидное утверждение, которое вряд ли производит впечатление революционного или практически полезного. Про Вертхеймера они могут прочесть, что тот начинал свое научное творчество с экспериментов по изучению иллюзорного движения и восприятия зрительных форм. Однако и здесь, как и в случае с Келлером, ничего не говорится о связи этих занятий с основными идеями и тезисами гештальтпсихологии.

В учебниках можно встретить описание предложенных Вертхеймером правил объединения объектов при восприятии: когда человек смотрит на множество каких-то форм, он воспринимает их как связанные друг с другом, в случае если они похожи по размеру, очертанию, цвету или какой-нибудь еще визуально воспринимаемой характеристике.

Такого рода объединение, по всей видимости, не есть пример гештальтпроцесса; правила группировки объектов составляют по сути лишь первую часть работы, в которой ученый совершил революционный поворот от классической традиционной теории к новому научному подходу. В ней Вертхеймер показывает, что зрительный образ нельзя объяснить лишь изнутри, то есть прослеживанием отношений между отдельными его элементами, как это делается в правилах объединения. Здесь необходимо объяснение, так сказать, извне: лишь анализируя всю структуру образа в целом, можно определить место и функцию каждой его части, а также понять природу отношений между частями. Когда

1 Знаменитый женский колледж в штате Массачусетс.

45

студентам рассказывают о работе Вертхеймера про восприятие форм, то им, как правило, ничего не говорят об этом перевороте в традиционном научном сознании, потребовавшем абсолютно новых методов исследования.

Сколь бы разрозненными и предварительными ни были правила группировки объектов при восприятии, можно показать, что они включают в себя основной признак гештальтподхода, а именно, оценку внутренней структуры наблюдаемой ситуации. Макс Вертхеймер считал, что правила группировки — это не просто правила, навязанные хаотической совокупностью форм и носящие произвольный характер. Скорее наоборот, сама совокупность форм, их объективные свойства предопределяют признаки и характеристики результирующих групп, создаваемых разумом наблюдателя.

Такое отношение к структуре физического мира, когда тот соприкасается с нервной системой человека, впервые было выделено гештальтпсихологами, намеренно противопоставившими свою концепцию субъективизму британской эмпирической философии, на которой была воспитана большая часть американских психологов. В соответствии с традицией философии эмпиризма вся чувственно воспринимаемая информация о внешней среде сама по себе является некоей аморфной массой, простой совокупностью случайных единиц. Только разум реципиента — человека или животного — связывает эти единицы вместе отношениями, установленными в далеком прошлом. В результате объединение единиц на основе их частого совпадания в субъективном пространстве и во времени становится доминантным объяснительным принципом в американской школе экспериментальной психологии.

Очевидно, что две противоборствующие теории исходили из противоположных взглядов на мир. Одна из них гордо утверждает приоритет суждений и воззрений человека над окружающей средой, другая, явно раздраженная таким эгоцентризмом, считает, что цель и назначение человека состоит в том, чтобы найти свое скромное место в мире и, опираясь на мировой порядок, определить свое поведение и отыскать пути к познанию мира. В социальной сфере гештальттеория требовала от граждан, чтобы они выводили свои права и обязанности, исходя из объективно установленных функций и потребностей общества. Таким образом, и здесь прочно укоренившийся индивидуализм англо-саксонской традиции, подозрительное отношение к централизованной власти и к планированию сверху были безоговорочно отброшены •научным подходом, который иногда, под горячую руку, обвиняли даже в тоталитаризме.

Одним из самых любимых слов в лексиконе Вертхеймера, бросающих вызов противникам эпитетов, было слово «слепой».

46

Он относил его к эгоцентричному, бесстрастному, бесчувственному поведению, к полной невосприимчивости «требований ситуации» (еще один ключевой термин гештальтпсихологии). Анализ поведения — обычная тема уникальных, обособленных занятий Вертхеймера, тема, относящаяся к его исследованиям структуры восприятия и творческого мышления; это также тема научных трудов его учеников из Новой Школы. Приведу три примера таких работ. Один из ассистентов Вертхеймера, Соломон Е. Аш, разработал теорию социальной психологии, призванную сменить дихотомию индивид-группа интегральным подходом к социальному взаимодействию и его внутренней динамике. Студент из Китая Гуан-Иен Ли изучал Даосистское понятие не-воли (wu-wei) как философскую доктрину, раскрывающую, как может человек достичь состояния гармонии с космическими или общественными силами. Третий ученик Вертхеймера, Абрахам С. Лючинз, проводя экспериментальное исследование стойкости и твердости человека, показал, что наличие заранее фиксированного множества психических единиц мешает человеку искать именно то решение проблемы, на которое указывают определенные свойства проблемной ситуации.

Сам Вертхеймер несколько своих последних работ посвятил философскому анализу категорий этики, ценности, свободы и демократии, указывая каждый раз на различие между своевольным личным предпочтением и объективными требованиями ситуации. Все эти объективные характеристики, однако, не следует искать только вовне, в физической реальности; их можно также найти в физиологической и умственной деятельности каждого человека. И нервная система и сознание, будучи частями мира человека, вносят свой вклад и навязывают свои ограничения; их не следует путать с обычными субъективными преференциями. Например, то, каким способом человек может зрительно воспринять данный рисунок, зависит от (а) стимульной конфигурации объектов на рисунке и от (б) организующих способностей нервной системы, то есть от факторов, отличных от проявлений интересов наблюдателя, его прошлого опыта и капризов выбора.

Здесь явно чувствуется нетерпимое отношение к индивидуальным различиям между людьми, что на самом деле было характерно для гештальтпсихологов. Такое отношение не вызвало протеста со стороны бихевиористов, но, видимо, разочаровало тех американских психологов, интересы которых концентрировались на генетических, социальных и медико-клинических аспектах личности с четко выраженным акцентом на характере отдельного индивида и его потребностях. Гештальтпсихологию интересует прежде всего «человеческая натура»— как человек воспринима-

47

ет мир, как он растет и развивается, каков его механизм понимания и т. п.

Вертхеймер подошел к психологии не только как ученый-теоретик, исследующий общие закономерности функционирования науки, но и как поэт, воспевающий человечество. Легко показать, что основным импульсом к созданию новой науки явилось внимание Вертхеймера к природному, одушевленному и вместе с тем к органическому, неодушевленному. Отсюда понятен его протест против «атомизма», то есть расчленения целостных объектов на отдельные элементы, а также против весьма претенциозных утверждений, будто целое построено в результате суммирования частей. Только после того как были отвергнуты казавшиеся ясными и удобными традиционные методы анализа, обнаружилось, что природные объекты не являются аморфными сущностями, что они обладают внутренней структурой со свойственной ей динамикой и даже объективной красотой. Таков был закон «хорошего гештальта», сформулированный Вертхеймером в противовес доктрине субъективного объединения единиц.

Основной закон гештальтпсихологии отражает борьбу, которую ведут физические и психические элементы за самую простую, самую правильную и симметричную структуру, достижимую в данной ситуации. Стремление к образованию такой структуры наиболее отчетливо видно на примере зрительного восприятия, но оно в такой же степени проявляется и в тенденции к ослаблению напряженности в мотивации. По мнению гештальтпсихологов, эта важнейшая особенность человеческой психики отражает также тенденцию, свойственную нервной системе. Кроме того, как показал Кёлер, эта борьба характерна и для физических процессов. Исторически основной закон гештальтпсихологии соотносится непосредственно с законом увеличения энтропии в термодинамике, однако их родство уже не столь очевидно в случае, когда закон гештальтов описывается как отражающий стремление к порядку, а закон роста энергии — как отражающий стремление к беспорядку, хаосу.

Борьба за «хороший гештальт» как закон природы касается прежде всего отдельных наблюдаемых фактов, однако состояние максимальной упорядоченности объектов в системе тоже дает определенные преимущества. Например, в процессе зрительного восприятия рисунка, как только был воспринят и понят самый простой из имеющихся вариантов, он оказался более устойчивым, чем другие, в нем оказалось больше смысла, с этим вариантом легче было обращаться. Аналогично, в состоянии согласованного, соразмерного, гармоничного порядка намного лучше функционируют человеческая психика, команда игроков, да и общество в целом. Именно к такой оценке пришел Макс Верт-

48

хеймер. В природе он находил стремление к равновесию, порядку, добродетели. Вертхеймер считал, что такое стремление заложено в основных жизненных импульсах человека, даже когда последние изрядно испорчены искажениями, навязанными культурой или непродуктивными церебральными нарушениями. В своей основе человек хорошо организован и потому отвечает своему назначению (то есть находится в надлежащей для адекватного функционирования форме) — ведь хорошая организация — это состояние, достичь которого стремятся все естественные системы. По этой причине Вертхеймер не любил людей, получающих удовольствие от разных трюков и замысловатых конструкций, порожденных их изощренными умами; он всегда также нападал на философов и психологов, утверждавших, что эгоистические наслаждения и склонность к разрушению являются основными побудительными мотивами жизнедеятельности человеческой натуры. Его отвращение к психоанализу бесспорно окрашено личными чувствами, хотя можно сказать, что в каком-то смысле Фрейд и Вертхеймер преследовали одни и те же цели: один пытался воздействовать на разум, исправляя отклонения во врожденных инстинктах человека, другой хотел восстановить в людях врожденное, но с трудом управляемое ощущение гармонии и гармоничного функционирования.

Таким образом, высказывания Вертхеймера как психолога были инспирированы оптимизмом и доверием к людям, и это было его кредо, выразившееся в теоретическом учении. Вертхеймер утверждал, что в нашем мире все предметы именно такие, какими они кажутся, что внешне и внутренне, поверхностно и по сути они связаны друг с другом. Поэтому можно считать, что ощущения передают истинную информацию о мире, если, конечно, только очистить их от всякого рода вторичных наслоений и деформаций. Отсюда его любовь к музыке, живописи, где, по определению, властвует мудрость чувств.

В 1940-х годах в доме Вертхеймера в Нью-Рочел (штат Нью-Йорк) мне довелось быть свидетелем жаркого спора между хозяином дома и одним из его старых друзей, искусствоведом Полом Франклом. Франкл был убежден, и совершенно справедливо, что для понимания композиции типично западного произведения живописи необходимо рассмотреть его проекцию на фронтальную плоскость. Это утверждение возмутило Вертхеймера, полагавшего, что ничем не испорченные люди воспринимают только естественную трехмерную глубину картины. Думать, что люди обращают внимание на какую-то неестественную оптическую проекцию лишь затем, чтобы притвориться, что они в действительности воспринимают мир не наивно, означает бросить тень на человека. Эта сердитая реплика напоминает атаку, предпри-

нятую Гете на открытие Ньютоном природы белого цвета (который, вопреки тому, что воспринимают глаза, состоит из нескольких цветов спектра).

В представлении Вертхеймера имеется образ идеального человека, известного нам по европейской литературной традиции (Персифаль, Симплициссимус, Кандид, князь Мышкин, бравый солдат Швейк) — этакий непритязательный герой, чья детская непосредственность и невинность будоражат мысль, обнажают чувства, обескураживают, забавляют, взывают к благородству. В эссе о природе свободы («A Story of Three Days») Вертхеймер писал: «Насколько по-разному воспринимают люди контрдоводы, насколько различно ведут они себя, сталкиваясь лицом к лицу с новыми фактами! Одни встречают факты прямо, непредубежденно, открыто, рассматривают их объективно, должным образом принимая их во внимание, другие же решительно неспособны так относиться к новым данным или доказательствам: они остаются к ним глухи и непреклонны, не в состоянии отказаться от догм, не могут воспринять новые факты и доводы, а если и делают это, то лишь для того, чтобы позже уклониться от них или попросту их избежать — они абсолютно не способны смотреть фактам прямо в глаза. Эти люди не могут смотреть на все эти доводы и факты, как смотрел бы на них свободный от предрассудков человек, они остаются рабски покорными и скованными перед ними». Среди читателей всегда находились такие, кто реагировал на эти слова Вертхеймера, как Аглая Ивановна у Достоевского, прятавшая письмо князя Мышкина в свой экземпляр «Дон Кихота».

Макса Вертхеймера, однако, никак нельзя называть бесплодным мечтателем. Его духовными предшественниками были Спиноза и Гете. От Спинозы Вертхеймер унаследовал представление о том, что мудрость и порядок не навязаны природе извне, а присущи ей внутренне. Большое влияние оказала на него и мысль Спинозы, что психическое и физическое существования являются двумя сторонами одной реальности и взаимно дополняют друг друга. У Гете он заимствовал убежденность в цельности перцепта (=объекта восприятия) и концепта (=объекта познания), в единстве и взаимодополнительности наблюдения и идеи, поэтического вдохновения и научного исследования; как и Гете, Вертхеймер гордился своей преданностью неустанной экспериментальной работе.

Частенько он строил свои рассуждения и доказательства по образцу геометрического подхода, взятого от Спинозы; он любил алгебраические формулы и наполнял свои работы тысячью замечаний, которые у него были обычно исключительно лапидарными.

50

Ответственность за окончательную редакцию своих трудов всякий раз причиняла ему неимоверные страдания, и в результате единственное более или менее полное изложение теории — книга «Продуктивное мышление» была, выпущена им внезапно лишь за несколько недель до смерти в 1943 году, после приблизительно двадцати лет подготовки к печати. Хотя его постоянные обращения к богатству и красоте природных объектов, казалось, обещали ленивому читателю отдых от научной строгости, ученый был крайне непримирим, вплоть до жестокости, к тем своим ученикам и коллегам, которые затушевывали проблемы и жертвовали верификацией своих научных утверждений ради убаюкивающего псевдопоэтического красноречия. Вертхеймер был строг по отношению к себе и не менее строго и критично подходил к работам своих учеников.

Макс Вертхеймер любил Америку. Сын древней Праги, он нашел в молодой культуре Нового света творческую свежесть, которую сам проповедовал всю свою жизнь. Ему нравилась стихийная изобретательность молодых людей и неиспорченное воображение женщин. Однако его постоянно раздражала и возмущала эгоистичная политика Америки и социальная несправедливость, ибо эти пороки бросали тень не только на страну, приютившую его, но и на образ, которому он всегда поклонялся и как ученый и как человек.Густав Теодор Фехнер — это одна из тех великих фигур прошлого, чьи имена в головах людей, изучающих ту или иную дисциплину, обычно связываются с рядом разрозненных идей или фактов. Последние как бы плывут в пустом пространстве, оставаясь до конца не понятыми и не раскрытыми. Контекст, в котором зарождались и воспринимались эти идеи, бесследно исчез, а вместе с ним исчезло и подлинное значение этих идей. Также ушла навсегда и породившая их мощная фигура, ушел человек с богатым и оригинальным воображением истинного мыслителя, образец ученого, без которого очень трудно представить себе сегодняшнюю науку. Из учебников по психологии мы узнаем о Фехнере как о человеке, основавшем науку психофизику и обобщившем для этого закон Вебера, согласно которому рост интенсивности ощущения в арифметической прогрессии требует увеличения силы физического раздражителя в геометрической прогрессии. Кроме того, в учебниках можно прочесть, что Фехнера

* Впервые эссе было опубликовано в книге «A Century of Psychology as Science», Ed. S. Korh & E. Jeary. New York: McGraw-Hill, 1985.

51

интересовал вопрос, каким размерам прямоугольников и каким соотношениям между размерами люди отдают предпочтение. Тем самым он не только положил начало экспериментальной эстетике, но также, будучи хорошим математиком, проанализировал различные методы построения статистических распределений вообще. Связь двух полярно противоположных областей человеческого знания, казавшаяся многим весьма странной, впоследствии была убедительно раскрыта Робертом С. Вудвортом, который в книге «Экспериментальная психология» (1983 г.) воспользовался эстетическим материалом для демонстрации возможности применения к нему статистических методов анализа.

Поскольку источники, откуда можно было бы почерпнуть хоть какие-нибудь сведения об этом, отсутствуют, до сих пор остается неясным, имеют ли два упомянутых выше важных результата, полученные Фехнером, какое-либо отношение друг к другу и как вообще оказалось, что они принадлежат одному и тому же лицу. Моя попытка дать здесь ответ на эти вопросы с помощью схемы, объясняющей появление обоих результатов, с неизбежностью приводит к несколько односторонним выводам, поскольку я хотел обсудить идеи Фехнера главным образом в их связи с психологией искусства. Между тем интерес ученого к эстетике настолько органично проистекает из его основных идей и теорий, что та перспектива, с которой я подхожу к оценке его результатов, вряд ли может значительно исказить общую картину. Тем не менее, прежде чем затронуть вопрос о применимости учения Фехнера к эстетике, следует вначале обратиться к его концепции в целом.

В центре внимания авторов учебных пособий по психологии оказались экспериментальные занятия Фехнера, поскольку они удовлетворяли принятым в то время нормам того, что в психологии считалось уместным и достойным исследования. И действительно, Фехнера в большой степени можно назвать эмпириком. Ему принадлежит идея дополнить философскую эстетику, развивавшуюся как бы «сверху вниз», эстетикой, идущей «снизу вверх», снабжая тем самым первую недостающим ей фактическим материалом. В работе 1871 года по экспериментальной эстетике Фехнер высоко оценивает труды своего предшественника Эрнста Г. Вебера, называя его первым после Галилея человеком, расширившим привычные границы точного научного исследования. Сам Фехнер также пытался двигаться в том же направлении, что и Вебер [3, с. 555]. Считая, что с ростом числа наблюдений растет надежность экспериментальных результатов, он каждый раз подчеркивал необходимость большого числа проверок полученных в ходе эксперимента данных и утверждал, что до тех пор, пока эстетика не превратится в такую же точную

52

науку, как физика, она будет оставаться столь же несовершенной, как физиология. «Делай для этого, что можешь»,— писал он.

Тем более замечательно, что в одном человеке слились воедино великий мистик-мечтатель и едкий, насмешливый сатирик. Еще в молодости Фехнер опубликовал под псевдонимом юмористическое эссе по сравнительной анатомии ангелов. В вышедшем под Заратустровым именем «Зенд-Авеста» трактате 1851 года речь шла о том, что все органические и неорганические элементы, включая землю и другие планеты, имеют душу. Общий тон и направленность этой и некоторых других близких по теме работ Фехнера тесно перекликаются с его «Элементами психофизики». Фехнер, этот глубоко верующий пантеист, которому мы обязаны появлением самой поэтической из когда-либо написанных экологий, собрал количественные характеристики примерно 20 000 картин из 22 художественных музеев для статистического изучения живописи.

Две ведущие идеи определяют особенности размышлений ученого: 1) предметы и события в нашем мире не просто согласованы и подчинены определенным категориям классификаций, а занимают свои места на скользящих эволюционных шкалах, начиная с самых нижних и примитивных форм существования вплоть до самых высших и организованных; 2) содружество разума и тела распространено по всей Вселенной, причем всякое психическое явление имеет свой физический субстрат и, наоборот, большая часть физических феноменов находит отражение в соответствующем психическом опыте.

Первый из этих принципов ставит Фехнера в один ряд с эволюционистами девятнадцатого века. Хотя Фехнер и выдвигал серьезные возражения против принципа естественного отбора, провозглашенного Дарвиным, он ставил учение Дарвина об эволюции выше теоретических концепций традиционных таксономистов, которые еще со времен Платона и Аристотеля считали, что «каждый из выше стоящих в иерархическом ряду видов создается, так сказать, заново из примордиальных вод» [4, с. iii]. Особенно отличает Фехнера от его современников всеохватывающая грандиозность космологии, являющейся «завершением и высшим умозаключением психофизики». Фехнер полагал, что космологические образы составляют произрастающие из корня цветы и плоды, которые психофизика пытается обнаружить непосредственно в знании» [5, с. 101]. По существу, именно космологические представления дали толчок эмпирическому изучению пороговых уровней на различных шкалах. Небольшую по диапазону шкалу реакций организмов на ощущения, которая строится и исследуется в ходе эксперимента, можно рассматривать как рефлекс гигантской, всеобъемлющей божественным сознанием шка-

53

лы, тянущейся от инфузории к Солнечной системе. Мы при этом

будем близки идеализму епископа Беркли в не меньшей степени,

нежели лабораторным исследованиям Вильгельма Вундта, кото

рые тот вел в Лейпциге. . ..

Вторую свою основную идею Фехнер берет непосредственно у Б. Спинозы, который считал, что разум и тело — это две ипостаси одной непознаваемой бесконечной субстанции. Эта гипотетическая субстанция может принимать форму разума, будучи ограниченным атрибутом мысли, и форму тела, являясь атрибутом пространственной протяженности.

Этой идее Спинозы Густав Фехнер придал более психологический характер, утверждая, что такого рода двойственность является следствием разных углов рассмотрения. В качестве примера он приводил человека, смотрящего на цилиндр (в действительности Фехнер называл его диском) сначала изнутри, а затем снаружи. Вогнутая поверхность при взгляде изнутри и выпуклая при взгляде снаружи не совмещаются: поверхности не могут быть восприняты одновременно. Еще один пример, приводимый Фехнером, относится также к области восприятия, а именно, к восприятию Солнечной системы, увиденной с поверхности Солнца. Идея разных точек восприятия фактически помещает Фехнера в рамки релятивистской традиции, берущей свое начало от Коперника и тянущейся к Эйнштейну; кроме того, она связана с принципом дополнительности Н. Бора. Развивая эту идею двух разных точек восприятия, Фехнер писал, что коль скоро точка зрительного восприятия, обеспечивающая непосредственное психическое ощущение, принадлежит одному только лицу, а потому допущение, что люди (и, возможно, животные) обладают таким же разумом, как и наш собственный, остается не более чем допущением, не существует сколь-нибудь веских аргументов против расширительного толкования этой гипотезы, и можно считать, что все объекты материального мира наделены разумом и психикой. В частности, Фехнер размышлял о душе растений и до мельчайших подробностей описывал, каким образом Земля и другие планеты могут функционировать как сознательные существа, не пользуясь при этом преимуществом обладания нервной системой.

В этой связи особый психологический интерес представляет то обстоятельство, что обращение Фехнера к психофизике порогов сознания было шагом скорее практически целесообразным, нежели теоретически принципиальным. Изучение этой темы с его стороны было вынужденным, ибо в то время не были, очевидно, известны физиологические корреляты сознательной деятельности, а были исследованы лишь различные подходы к внешним физическим раздражителям. Поэтому Фехнер выдвинул предложе-

ние о наличии прямой корреляции между физическим стимулом и физиологической реакцией, что позволило ему заменять одно на другое. Изучение в действительности интересовавшей его внутренней психофизики, а именно, отношений между психикой и ее непосредственным физическим эквивалентом — нервной системой, он подменил анализом внешней психофизики, т. е. исследованием отношений между физическим раздражителем и перцептивной реакцией. И хотя внутренняя психофизика полностью ускользнула от Фехнера, он не мог не думать о ее природе и строил свои умозаключения, опираясь на широко известное сейчас из гештальтпсихологии понятие изоморфизма. В «Зенд-Авеста» Фехнер писал, что человеческие мысли могут быть исключительно такими, какими им позволяет быть «движение мозга», и наоборот, «движения мозга не могут уклоняться от мыслей, с которыми связаны» [6, с. 259]. В «Психофизике» же особое внимание он обратил на то, что хотя мы и не в состоянии из полученных в ходе анализа данных сделать определенные выводы о природе и деятельности физиологического субстрата, мы можем высказывать утверждение о структурных характеристиках, общих для обоих уровней функционирования. Если такие свойства, как контекст, порядок следования, сходство или различие, интенсивность или расслабленность распознаются в психической деятельности, то им должны найтись корреляты в нервной системе [7, т. II, с. 380]. Такого рода изоморфизм Фехнер назвал «принципом функционирования» (Funktionsprinzip).

Убежденность в том, что материальная субстанция обладает интеллектом, позволила Фехнеру разрешить противоречие «ночного видения». Так назвал он научную гипотезу, состоящую в том, что красота цвета и света существует лишь для сознающего разума, тогда как сам по себе физический мир погружен в непроницаемую тьму. Будучи внимательным наблюдателем, Фехнер понял разницу между положительным восприятием темноты и полным отсутствием зрительных ощущений в физическом пространстве [7, т. I, с. 167], однако ему понадобилась его мистическая биология, в которой звезды описывались как сверхъестественные мощные сферические глаза, чтобы удостовериться в объективности ослепительного блеска видимого мира. Сетчатая оболочка глаз Бога, как писал он в своей более поздней работе о дневном видении в противопоставлении ночному («Die Tagesaricht gegenuber der Nachtansicht»), состоит из поверхностей всех имеющихся в мире вещей, включая сетчатки глаз людей и животных [5, с. 53]. Фехнер с такой уверенностью и страстью защищал ночное видение в науке, с какой Гете вынужден был в своей теории цвета отстаивать неделимость и беспримесность белого света в споре с Ньютоном, считавшим, что свет представ-

55

Такой взгляд на мир, безусловно, является аксиомой и кредо всякого искусства, и то, что Фехнер смотрел на мир взглядом художника, составляет, как мне кажется, основной его вклад в развитие эстетики. Думается, что это гораздо точнее объясняет, почему Фехнер посвятил свою последнюю большую работу эстетике, чем его собственные ссылки (в предисловии к «Началам эстетики») на ряд небольших исследований, имеющих прямое отношение к живописи [8, т. 1, c.V].

И тут мы по сути дела сталкиваемся с досадным, вызывающим у нас разочарование парадоксом: эта последняя крупная работа в 600 страниц, эта последняя цель, к которой вела ученого его мысль, не раскрывает всех основных идей, которые родились у него по ходу занятий в областях, близких к искусству. (Достаточно здесь вспомнить, как решил похожую задачу молодой Шопенгауэр в третьей книге своего главного труда «Мир как воля и представление», чтобы почувствовать разницу). Есть признаки, указывающие на то, что Фехнер, взявшись за фундаментальное исследование проблем эстетики, считал себя обязанным обсудить ряд центральных тем этой области, занимавших умы многих ученых. Так, в книге Фехнера мы встречаем рассуждения о содержании и форме, о единстве и составности, об идеализме в противоположность реализму, об искусстве и о природе. Фехнер спрашивает себя, где красоты больше, в малом или в большом, и высказывает мнение, что скульптуру следует выполнять в цвете,— в этом случае она будет более живой и реалистичной. Все эти, а также многие другие проблемы подвергаются вполне разумному анализу, нередко осуществляемому с чисто Фехнеровским блеском, выдвигается ряд новых принципов и методов анализа, но здесь мы не найдем тех смелых и оригинальных мыслей и решений, которые могли бы выделить эту книгу на фоне других научных публикаций на те же темы, уже появившихся и продолжающих до настоящего времени выходить из-под пера ученых-философов.

Не с чем сопоставить в «Началах эстетики» и то вдохновение, которое черпал Фехнер из наблюдений, например, над водяной лилией, разбрасывающей листья по поверхности пруда и распускающей цветок навстречу свету. Ученый описывает это поведение лилии в книге о душе растений [10] и делает отсюда вывод, что форма лилии позволяет ей получить максимально возможное наслаждение от водной среды и теплоты солнечного света [10, с. 39]. Этот пример можно обобщить, сказав, что своей внешней формой и поведением зрительно наблюдаемый объект

56

передает все те ощущения, устремления и усилия, от которых художник стремится освободиться в своей деятельности. Подчеркнем, что подход Фехнера был в основном связан с зрительным восприятием, но в его работах мы встречаем также упоминание о звуках, как простых, так и о музыкальных. Вся жизнь и научная деятельность Фехнера—это близкое к навязчивой идее преклонение ученого перед светом и зрением. В возрасте тридцати девяти лет ему пришлось пережить глубокий духовный кризис, во время которого его религиозная и поэтическая натура восстала против материализма и атеизма, унаследованных им еще с юного возраста, когда он изучал медицину и был профессором физики в университете в Лейпциге. Вдруг он стал бояться света и три года жил почти в полной темноте; одновременно он начал испытывать отвращение к еде и перестал принимать пищу, из-за чего очутился на пороге смерти. Фехнер чувствовал, что свет не простит ему предательства, и возмездие пришло. В ходе оптических экспериментов, когда он без должного внимания отнесся к силе света и пренебрег ею, он был наказан темнотой, которой боялся более чего бы то ни было. Внезапное избавление от тяжелой болезни подтолкнуло Фехнера к построению мистической космологии, послужившей началом целого ряда работ по психофизике и эстетике.

Столь же характерно для научного творчества Фехнера повторяющееся отождествление геометрического символа совершенства— сферы — с глазом. Планеты у него — живые существа, сферическая форма которых определяет их превосходство над другими телами. Круглая форма планет красивее, чем все выступы я асимметрии человеческого тела. Когда планеты сублимировали свою деятельность до чистого созерцания, то они превратились в глаза.

В своем эссе об анатомическом строении ангелов, в чуть шутливой манере описывая процесс превращения человеческой головы в тело ангела, Фехнер сумел установить то, что в современной гештальтпсихологии носит название «стремление к наиболее простой структуре». В процессе эволюции лоб и подбородок выдвигаются вперед, и происходит выпячивание черепа в центре лица между глазами. По мере того как глаза втягиваются внутрь, занимая центральную часть сферической структуры, и далее в конце концов соединяются в один орган, они образуют ядро и средоточие все более и более симметричной сферы. Организм становится творением чистого видения. К этому Фехнер добавляет, что ангелы общаются между собой на языке высших смыслов, известных человеку: они разговаривают не языком звуков, а языком красок, создавая на своих поверхностях прекрасные живописные полотна.

57

Однако этот апофеоз зрительного восприятия отнюдь не является центральной темой «Начал». Скорее, отдавая дань традиционной эстетике, Фехнер в своих представлениях опирался на мотивационный анализ, разделяя убеждения гедонистов, веривших, что человеческое поведение управляется двумя мотивами — стремлением к наслаждению и желанием избежать неприятностей. Напомним, что в классической философии под гедонизмом понимался принцип обоснования всякой человеческой деятельности, а в наше время как принцип, обладающий достаточной объяснительной силой, гедонизм сохранил свое значение лишь в философии искусства.

Этот факт получает вполне убедительное объяснение. При нарастающей секуляризации искусств в эпоху Ренессанса единственным реальным назначением искусства, очевидным для критически настроенного наблюдателя, было служить средством развлечения. Последнее обстоятельство привело к плоской и неплодотворной концепции искусства как источника наслаждения, которая, однако, была с радостью подхвачена современными психологами, предпринявшими попытку измерить в эксперименте эстетическую реакцию человека. Это позволило им свести все сложные процессы, происходящие при создании, восприятии и анализе произведений искусства, к единственной градуальной переменной— к условию, считающемуся наиболее благоприятным для применения научного метода.

Подобно тому, как в психофизике восприятия изменение, например, интенсивности светового ощущения, дает возможность измерить пороговые значения, точно так же в психофизике эстетики степень наслаждения или величина неприятного ощущения определяется по реакции людей. Предпринятое Фехнером исследование предпочтений, которые свойственны людям при оценке определенных соотношений в размерах прямоугольников, стало историческим прототипом всей его деятельности.

Таким образом, практически вся экспериментальная эстетика вплоть до настоящего времени была заключена в удобные для гедонистической психофизики рамки с естественно возникающим отсюда следствием: чем строже подходят ученые к определению критериев предпочтения, тем в большей степени получаемые ими результаты не отражают различий между наслаждением, испытываемым от встречи с подлинным произведением искусства, и наслаждением от порции съеденного мороженого. Как книга Фехнера не дает ответа на вопрос, почему люди отдают предпочтение золотому сечению перед другими линейными соотношениями между размерами, так и большинство работ из множества выполненных с тех пор исследований прискорбно мало говорят нам о том, что люди видят, когда смотрят на объект искусства, что

они имеют в виду, когда говорят, что такое-то произведение им нравится, а такое-то не нравится, и почему они предпочитают один объект другим.

Добавим, что в понятие хорошей экспериментальной ситуации входит также требование о сведении стимульной цели к одной переменной. Соответственно, многие авторы работ по эстетике либо по примеру Фехнера ограничивались анализом стимулов в виде простейших рисунков или величин или исследуя реальный эстетический объект, оставляли без внимания многие из его активных свойств. Поэтому полученные ими результаты либо касаются объектов, имеющих к искусству весьма отдаленное отношение, либо говорят о реакциях на неисследованные раздражители.

Менее очевидным следствием из психофизики Фехнера является тот факт, что теперь внимание исследователей с индивидов, выступающих в роли воспринимающих субъектов, переключилось на то, что я бы назвал объективным восприятием. Фехнер исключительно ясно показал, что поскольку у него не было никаких средств для непосредственного измерения степени интенсивности наслаждения, ему пришлось заменить измерение вычислением или, как он сам выразился, «заменить интенсивное измерение экстенсивным» [8, т. II, с. 600]. Имея в качестве испытуемых очень большое число наблюдателей, он мог считать количество откликнувшихся на данный стимул людей индикатором интенсивности наслаждения, полученного от этого стимула человеческим родом как таковым и всеми его представителями. Поскольку сегодня на критический анализ произведений искусства заметное влияние оказывает доктрина релятивизма, утверждающая, что не существует каких-либо способов убедиться в объективной реальности данного эстетического объекта, не говоря уже об измерении его объективной ценности, несомненный интерес представляет тот факт, что Фехнер рассматривал индивидуальные отличия как «нерегулярные случайные флуктуации» [7, т. I, с. 77]. Что касается цели и задач исследования, то Фехнера главным образом интересовал, как он сам говорил, «закон измерения отношений между совокупными объектами». (Речь идет об объектах, состоящих из бесконечно большого числа экземпляров, которые меняются по законам вероятностей и могут находиться в самых разных областях Вселенной) [8, т. II, с. 273]. Еще недавно экспериментаторы сравнивали реакции различных групп людей, отличающихся по таким признакам, как пол, образование, или своим отношением к сложным и содержательным стимулам, таким, как произведения искусства. Но им еще предстоит установить тот рубеж, за которым эстетические стимулы перестают быть сопринимаемыми объективно и становятся характеристиками, со-

59

относимыми либо с рефлексиями отдельного индивидуума, либо с социальными предубеждениями.

Изучение достаточно простых и нейтральных раздражителей с опорой на средние статистические величины неизбежно приводит к результатам, разительно отличающимся от реакций на подлинные произведения искусства. Так, Фехнер, например, уделял много внимания так называемым типовым находкам, которые до сих пор занимают исследовательские умы в лабораториях, связанных с научным анализом эстетики. Это позволило Фехнеру сформулировать «закон эстетического среднего»: «Очень часто и в течение весьма длительного времени люди пребывает в некоем состоянии средней степени возбуждения, благодаря чему они не испытывают чрезмерного возбуждения или разочарования по поводу отсутствия или недостаточного количества удовлетворяющих их занятий» [8, т. II, с. 217, 260]. Безусловно полезный при анализе обычного поведения людей в их повседневной жизни, применительно к искусству сформулированный Фехнером закон говорит лишь о неоклассическом пристрастии ко всякому усреднению.

Оставшуюся часть этого очерка я хотел бы посвятить обсуждению вопроса, насколько приложимы некоторые из других общих идей Фехнера к эстетическому материалу. Я уже указывал, что ученый считал, что эстетическое впечатление зависит от степени наслаждения, которое вызывает данный эстетический объект. Однако он вовсе не утверждал, что интенсивность наслаждения находится в прямой зависимости от количественных оценок физического стимула. Напротив, в одном месте «Начал» он убедительно показывает, что эстетическое воздействие объекта обусловлено сложными формальными соотношениями между элементами стимульной конфигурации, и эту закономерность он описывал как гармонию [8, т. II, с. 266]. Что же Фехнер понимал под гармонией? Иногда она понималась им чисто конвенционально как разрешение напряжений в музыкальных созвучиях, однако в упомянутом отрывке из «Начал» Фехнер подходит к гармонии более решительно. Считая ее ключевым понятием всей своей работы, Фехнер рассматривал гармонию как выражающую закон стремления системы к равновесию, к достижению стабильного состояния. Обратимся еще раз к одной из ранних научных фантазий Фехнера на тему анатомического строения и поведения ангелов [9]. В ней он подверг сравнительному анализу разного рода сенсорные модальности и выдвинул предположение, что чувственное восприятие гравитации даже сильнее, чем зрительное ощущение [9, с. 234]. Высшая форма восприятия— это «повсеместное ощущение действия силы тяготения, связывающей все тела друг с другом, и воспринимаемое их жизненными центрами». По Фехнеру, гравитация, этот физический эквивалент нашего ощущения

60

веса, вызывается тенденцией к стабильности. Это состояние устойчивого равновесия и ослабленного напряжения предусматривается также и Вторым началом термодинамики, и тем, что мы называем гештальт-стремлением к наиболее простой структуре [1]. Очевидно, что непосредственное восприятие всех сил, действующих в состоянии равновесия в такой физической системе, как Вселенная, было бы привилегией ангелов, однако физиологическая система подобного типа может иметь коррелят в перцептивном опыте. В качестве главного примера здесь можно привести восприятие произведений искусства. Множественность форм и красок, представленных на картине, или звуков в музыкальном произведении под действием сил, порождаемых в нервной системе и отображаемых через восприятие художника и каждого воспринимающего его работу, предстает как единое целое. Именно к этому важнейшему эстетическому опыту обращается Фехнер, говоря о гармонии.

В заключение обратим внимание читателя на концепцию, получившую развитие в книге [4]. В ней Фехнер со свойственной ему идеалистической страстью отверг биологическую теорию происхождения жизни из неорганической материи. На самом деле должно иметь место прямо противоположное. Исходным моментом всякой жизни Фехнер полагал состояние обладающего разумом зародыша, способного видеть существующие объекты в их связях, взаимоотношениях и поведении, объединенные в своем хаотичном стремлении к размножению одной лишь силой тяготения. Из примордиального вещества в ходе процесса, отличающегося от обычного клеточного деления и названного Фехнером реляционной дифференциацией, возникают все отчетливые органические и неорганические структуры. На каждом этапе реляционной дифференциации появляются взаимодополняющие друг друга единицы, такие, как, например, мужская и женская особи. Постепенное приближение к равновесному состоянию происходит путем взаимной адаптации элементов типа той, что описывал Ламарк, а также путем постепенного снижения изменчивости видов. Если бы это окончательное состояние было полностью достигнуто, то «каждая часть системы через действие своих сил способствовала бы приведению остальных частей, а тем самым и всего целого, в прочное и долговременное (а это и означает равновесное) состояние и удерживала бы их в нем» [4, с. 89; см. также 1].

Фантастическая биология Фехнера столь же далека от методов точных наук, сколь и другие его мистические представления. И все же, хотя эта биология вступает в противоречие с известными нам фактами природы, она уверенно напоминает нам, что известно о психологическом генезисе и в особенности о творче-

61

ском развитии в искусстве, где наиболее типичным является как раз переход от самого общего исходного представления к все более четко дифференцированным формам. Каждый из компонентов представления совершенствует свою форму и пытается найти себе место в целостной системе, на окончательное строение которой сильное влияние оказывает соотношение отдельных частей.

В особенности яркий пример дает развитие форм представления в изобразительном творчестве детей и в некоторых других ранних видах искусства. Здесь по мере развития интеллекта запас потенциально возможных форм ограничен простыми фигурами самой общей конфигурации, например, такими, как круг. В работе (2) я показал, что рост сложности произведений искусства по мере его развития происходит путем дифференциации, в ходе которой каждое конкретное представление образует отдельный элемент в цепочке вариаций. В свою очередь каждое из представлений далее может члениться на еще более богатое множество зрительных изображений.Способность истинного искусства формировать продуктивное целостное представление из множества разных и зачастую дивергентных частей имеет важные последствия для морального поведения, не оставшиеся без внимания Фехнера. Каждое произведение искусства он рассматривал как символ успешного разрешения социальных и личных конфликтов. Взвешивая соотношение наслаждений и страданий на жизненном пути человека, Фехнер не был склонен недооценивать силы зла и дисгармонии, однако считал, что жизнь как отдельного человека, так и мира в целом, есть движение от условий возникновения зла к условиям, способствующим нарастанию блаженства. В частности, сексуальные наслаждения находят символическое выражение в произведениях искусства, например, в музыкальных сочинениях. В своей последней работе «Дневное видение в противоположность ночному» Фехнер пишет: «И потому для меня развитие мира отображается в образе симфонии. Этот знакомый образ вызывает гораздо большие и куда более глубокие диссонансы по сравнению с симфониями, исполняемыми в наших концертных залах, но вместе с тем он воспроизводит движение к высшему освобождению мира в целом и каждого отдельного человека [5, с. 181], По мнению Фехнера, только в совершенном произведении искусства реализуется высшее человеческое устремление.

1. Arnheim, Rudolf. Entropy and Art. Berkeley and Los Angeles. University

of California Press, 1971.

2. . Art and Visual Perception. New version. Berkeley and Los

Angeles: University of California Press, 1974.

62

3. Fechner, Gustav Theodor. Zur experimentalen Aesthetik. Abhandlungen

der Kunigl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften. XIV. Leipzig: Hirzel,.

1871.

4. . Einige Ideen zur Schopfungs- und Entwicklungsgeschichte

der Organismen. Leipzig: Breitkopf & Hartel, 1873.

5. . Die Tagesansicht gegenuber der Nachtansicht. Berlin: Deut

sche Bibliothek, 1918.

6. Zend-Avesta. Leipzig: Insel, 1919.

7. — . Elemente der Psychophysik. Leipzig: Breitkopf & Hartel,

1889.

8. Vorschule der Aesthetik. Hildesheim: Georg Holms, 1978.

9. «Vergleichende Anatomie der Engel». In Kleine Schriften von Dr. Alises..

Leipzig: Breitkapf & Hartel, 1875.

10. . Nanna oder Ueber das Seelenleben der Pflanzen. Leipzig:

Voss, 1848.

11. Hermann, Imre. «Gustav Theodor Fechner: Eine psychoanalytische Studie».

Imago, vol. 11. Leipzig: Intern. Psychoanal. Verlad, 1926.

В 1906 году двадцатипятилетний ученый-искусствовед Вильгельм Воррингер написал диссертацию, которая спустя два года вышла отдельной книгой под заглавием «Абстракция и эмпатия» [29]. Это академическое «введение в психологию стиля» стало одним из самых авторитетных сочинений по теории искусства нашего столетия. В ней предлагалось эстетическое и психологическое обоснование путей развития современного искусства. Кроме того, в ней рассматривалось соотношение двух важнейших психологических понятий, одно из которых, понятие абстракции, уже-более двух тысяч лет служит инструментом анализа человеческого познания, а другое, понятие эмпатии, лишь сравнительно недавно появилось в философии романтизма.

Представив эти понятия как противоборствующие, Воррингер дал им толкование, ограничивая и конкретизируя их значения с целью приспособить данные понятия к обсуждению проблем психологии и эстетики 1. Всякая сегментация исторического потока выглядит неестественной, и в этом смысле начала современного искусства не существует. Каждый ищет уходящие далеко вглубь корни этого искусства там, где хочет их найти. Од-

* Впервые эссе было опубликовано в Confinia Psychiatrica, V. 10. № 1. 1967.

1 Карл Густав Юнг, в главе, посвященной данным понятиям, соотносит эмпатию с экстраверсией ( = сосредоточенностью на внешних объектах, а абстракцию с интроверсией ( = сосредоточенность на внутреннем мире мыслей, переживаний и т. п. Прим. перев.); [9, гл. 7]. Об эмпатии в эстетике XIX века см. [16, гл. IV].

63

нако, если все же попытаться как-то уточнить координаты точки, где начинается современное искусство, то следует назвать момент, после которого уже нельзя утверждать, что целью и намерением всякого изобразительного искусства является точное копирование природы. Западное искусство придерживалось этого положения на протяжении всей своей истории. Как бы впечатляюще ни отклонялся в своем творчестве художник от воспроизведения физической реальности, такой, какой ее видят его глаза, теоретики и критики считали высшим творческим достижением художника, когда ему удавалось ввести в заблуждение людей и даже животных, заставив их поверить в реальность фигур и пейзажей на картине.

Именно по этой причине Платон не признавал изобразительные искусства, а художники древнего мира и эпохи Возрождения в качестве дополнительной задачи решали проблему совершенствования и идеального воплощения человеческой фигуры. Однако, пытаясь передать в своем творчестве «идеи и переживания», они крайне редко отходили от канонов натурализма [18].

Концепция натурализма оставалась популярной до конца девятнадцатого века. Поль Сезанн, например, не получил признания у современников только потому, что ни физически, ни психически не был способен делать то, что пытался, а именно, копировать окружающую его действительность. Французский писатель Дорис Карл Юсманс называл его «художником с больной сетчаткой» [28, с. 197]. П. Сезанн умер в 1906 году, и в том же году Пабло Пикассо нарисовал две картины, к которым никак не были приложимы традиционные обвинения, идущие от самых верных поклонников натуралистической школы. Было совершенно очевидно, что независимо от того, способен или нет Пикассо придерживаться эстетических взглядов и творческой манеры натуралистов, он откровенно этого не хотел. Тем самым, мы от проблемы ценности того или иного эстетического направления переходим к вопросу, насколько оправданным является отход от него. В 1906 году Пикассо создал свой знаменитый портрет Гертруды Стайн и приступил к работе над групповой композицией, получившей позже всемирную известность под названием «Авиньонские девушки». Отказ от «натурального» изображения в этих произведениях великого мастера, конечно, не является уникальным. Но что отличает их от прочих работ художника, признаваемых важными вехами на его творческом пути, так это незначительность отклонений от вполне традиционного в остальном изображения человеческих фигур. Речь идет, в частности, о таких деталях, как похожее на маску лицо писательницы и неорганичная, почти нарочито геометрическая форма голов и глаз у двух из пяти «девушек». Очевидно, что художник здесь просто не за-

64

хотел подчиняться общепринятому стандарту. Но чем он пытался заменить его?

В диссертации Воррингера можно найти только одну небольшую ссылку на современное искусство. Автор много путешествует по разным эпохам, ищет новые, неизведанные пути, обращаясь к искусству Африки и искусству доколумбовского периода. Однако, хотя он познакомился в Мюнхене с В. Кандинским [21, 22], мы находим в его книге упоминание лишь одного имени современного художника. Это Фердинанд Ходлер, швейцарский живописец-реалист, в своем творчестве склонный к мелодраматизму, декоративные обнаженные фигуры на полотнах которого в девяностых годах прошлого столетия вызвали в обществе известное смятение. Тем не менее, влияние диссертации Воррингера на современную общественную мысль было непосредственным и глубоким. В 1911 году один из лидеров экспрессионизма художник Франц Марк отозвался об «Абстракции и эмпатии» как о книге, заслуживающей самого широкого и пристального внимания, «в которой строгий исторический разум подавил ход мыслей, способный вызвать замешательство у обеспокоенных противников общественных движений» [22, с. 9].

Что же такое содержалось в диссертации, что позволило спустя 42 года после ее издания сказать Воррингеру не без доли кокетства: «Я не стану скромно притворяться, что не знаю, какое колоссальное значение имела публикация диссертации доселе неизвестного молодого ученого на частную жизнь других людей и на интеллектуальную жизнь целого поколения» [29, с. vii]. Bopрингер говорит, что его собственный взгляд на целый круг проблем неожиданно совпал с готовностью общества пересмотреть, причем весьма значительно, критерии эстетической ценности. «Теории, предназначавшиеся исключительно для исторических интерпретаций, сразу же были перенесены на имевшее в то время место агрессивное художественное движение». Так в чем же заключалась революционность учения Воррингера?

В первом приближении речь идет о следующем. На протяжении многих веков существования западной цивилизации теоретики и критики искусства подходили к оценке живописи с упомянутыми критериями, и главным критерием была способность живописи к буквальному воспроизведению натуры. Наивысшего успеха здесь достигло искусство Греции эпохи классицизма и опять-таки живопись эпохи Ренессанса периода расцвета. Всякий отход от канона считался порочным и предосудительным и объяснялся либо творческой несостоятельностью молодых и невежественных художников, либо помехами, вызванными несовершенными орудиями, которые мастера применяли в своей работе. По мнению Воррингера, такой однобокий подход не позволил по

65

достоинству оценить изобразительное искусство целых эпох и континентов, ибо последнее строилось на совсем иных принципах. Вместо того, чтобы довериться природе или просто слепо поклоняться ей, народы, культивирующие такое искусство, были напуганы иррациональностью природы и потому нашли себе пристанище в мире рационально определенных форм, созданных самим человеком. Таким образом, нам следует признать существование двух полярных полюсов эстетического чувства. Установив наличие двух противопоставленных художественных школ, Воррингер предложил теоретическое обоснование для нового искусства, которое в том же году было убедительно проиллюстрировано Пикассо. Он писал, что современное изобразительное искусство, подобно нереалистическим стилям других эпох, не есть плохо выполненное произведение в манере натурализма, а живопись совершенно иного рода, основанная на других предпосылках.

У Воррингера были и другие мотивы выступить против традиционной теории живописи. Так, он отверг представление о копировании с натуры как важнейшей характеристике западного изобразительного творчества. Импульс к имитации, утверждал Воррингер, всегда существует, но это далеко от того, что можно было бы назвать натуралистическим стилем. Удовольствие, испытываемое от легкого и веселого копирования объектов, не имеет к искусству никакого отношения. Натурализм, представляющий собой классическую систему эстетических взглядов, в основе которой лежит наслаждение от живого и органичного, напротив, стремится не копировать людей, а «проецировать на картинах линии и формы изначально одушевленного внешнего мира в его идеальной самостоятельности и совершенстве — с тем, чтобы, так сказать, при каждом творческом акте обеспечить плацдарм для свободного, беспрепятственного проявления собственного ощущения жизни». Эта проекция ощущения жизни на пространство картины заключена в понятии, которое в соответствии с традицией психологической эстетики девятнадцатого века Воррингер назвал эмпатией.

Прежде всего мы наблюдаем значительное расхождение между имитацией природы и натурализмом как направлением в искусстве. Однако оно стало заметным и достойным обсуждения только на определенных поздних стадиях развития этого направления, например в культуре эллинизма или в побочных продуктах времен Ренессанса и последующей эпохи. Лишь тот, у кого было ослаблено врожденное чувство формы, мог в процессе создания картины или скульптуры буквально и слепо придерживаться доктрины копирования и потому представлять угрозу для искусства. Если обратиться к изобразительному творчеству XIX века —

66

не к произведениям его великих, переживших свой век представителей, а к практической деятельности основной массы живописцев и скульпторов, а также учителей рисования,— то сразу становится заметной реальность и опасность угрозы. Акцент, который Воррингер делал на различие искусства и ремесленничества, был актом защиты от этой угрозы, а не плодом беспристрастного исторического анализа. Сознательно или нет, реагируя на надвигающуюся опасность, Воррингер принимает участие в сражении за современное искусство. «Да, прекрасно скопировано»— как-то бросил с иронией П. Сезанн, когда некоторые из его друзей с явной похвалой отозвались о картине Пюви де Шавана «Бедный рыбак» [28, с. 104]. Воррингер видел наличие организованной формы в так называемой натуралистической живописи и настаивал на ее обязательности. Однако при сложившейся в то время в психологии ситуации такая проницательность была затушевана интригующим соединением ее с эмпатией. Следует поэтому на время оставить в покое Воррингера и более подробно рассмотреть понятие эмпатии.

Сегодня это понятие находится в центре внимания психотерапевтов и социальных психологов. В своей недавней статье К. Кларк отметил, что в одном только 1978 году восемьдесят пять статей по психологии были так или иначе с ним связаны. Эмпатию Кларк определял как «способность индивида чувствовать потребности, стремления, разочарования, радости, горести, заботы, боли и даже голод других людей как свои собственные» [6]. Каким же образом возникает эмпатия? По определению, предложенному Кларком, эмпатия — это способность воспринимать то, что чувствуют другие, соотнеся чужие чувства со своими. Обычно под эмпатией понимают не просто интеллектуальную аналогию между практическим опытом человека и результатами его наблюдений за поведением другого; скорее это непосредственно воспринимаемые черты его внешности и характеристики его действий. Если вспомнить здесь об одном из центральных понятий гештальтпсихологии, понятии изоморфизма, утверждающем, что существует непосредственно воспринимаемое структурное сходство внешнего поведения и релевантных психических процессов [2, с. 158], то уже нисколько не будет загадочным тот факт, что поведение может быть воспринято и понято. Однако Гарри С. Салливан, самый проницательный из последователей 3. Фрейда, страстный поклонник эмпатии, отозвался о рациональном обосновании этой способности как о «весьма невразумительном». Он пишет: «Временами я испытываю трудности в общении с людьми, прошедшими определенные школы образования и воспитания: поскольку эти люди не хотят признавать, что эмпатия возникает благодаря зрительным, слуховым или каким-то другим рецепторам, и по-

67

Если эмпатия предполагает определение по внешнему виду и поведению человека состояние его психики, то остается неясным, насколько эта интуитивная способность зависит от механизма «проекции». Последний впервые был описан 3. Фрейдом в 1890-х годах как «процесс отнесения своих побуждений, чувств и суждений к другим лицам или к внешнему миру, выступающий как средство защиты, благодаря которому субъект может не осознавать присутствия этих «нежелательных явлений» в нем самом» [1, с. 8]. Т. Липпс, давший теоретическое обоснование понятию Einfuhlung (переведенному Эдвардом Титчером на английский как empathy — эмпатия), был на этот счет крайне неопределенен. Его труды в этой области психологии удивительно глубокие и тонкие, но вместе с тем они полны противоречий. Нередко Липпс выступает как крайний субъективист, утверждая, что даже выражение скуки или радости на лице другого человека есть не что иное, как проекция психических переживаний наблюдателя: «Все это отпечаток моего Я в других. Люди, которых я знаю, представляют собой лишь воплощенное умножение моего собственного Я» [16, с. 178]. «Если,— пишет Липпс,— вы видите падающий на землю камень, то это вы просто навязываете предмету свой прошлый аналогичный опыт встречи с тяжелым предметом. Сам по себе воспринимаемый объект не обладает ни силой, ни активностью, ни каузацией». Ясно, что эмпатию Липпс целиком относит на счет действия механизма проекции.

Односторонность такого представления становится очевидной, если воспринять его буквально и применить в реальной ситуации. Когда в 1817 году Гете после тридцатилетнего путешествия по Италии опубликовал свой «Итальянский дневник», он в письме к своему другу Целтеру несколько шутливо объяснил, почему на