Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

Все книги автора: Топоров В. (15)

Топоров В. О некоторых предпосылках формирования категории притяжательности

Проблема происхождения элементов языка, относящихся к плану содержания, по-разному оценивалась в разные периоды в зависимости от того, насколько реальным представлялось ее решение. В творческие эпохи теоретического языкознания не только склонялись к положительному ответу на вопрос о возможностях науки в этом направлении, но и выдвигали более или менее аргументированные теории о генезисе языка и отдельных его элементов, считая, что соответствующая проблематика стоит в самом центре лингвистических исследований. В эпохи, характеризующиеся более позитивистским уклоном и преимущественным вниманием к элементам плана выражения, интерес к происхождению языка и его ключевых элементов сильно отступал на периферию, становясь достоянием исследований, не пользовавшихся популярностью у современников, или вовсе исчезал, а сама проблема выводилась за пределы языкознания или по принципиальным соображениям, или из-за отсутствия у лингвистов средств для ее решения.

В настоящее время, видимо, не приходится сомневаться в сугубой важности изучения этой проблемы и в том, что даже при ограниченности имеющихся возможностей уже сейчас могут быть получены как некоторые важные результаты в отдельных направлениях, так и гипотезы общего характера, возможно, не поддающиеся непосредственной проверке, но, несомненно, вводящие исследователя в более конкретную и лучше членимую ситуацию. Можно даже высказать мнение, которое некоторым покажется слишком оптимистичным или даже легковесным, об относительной простоте (иногда вплоть до автоматичности) достижения целого ряда результатов в этой области. Тема происхождения языка и его основных элементов теснейшим образом связана (как зависимая и как обусловливающая одновременно) с самой теорией языка (и — шире — знаковых систем в их истории), с одной стороны, и с такими проблемами, как антропогенез и развитие человеческого менталитета в процессе освоения им мира — с другой. Приходится констатировать, что науки этой «другой стороны» во многих отношениях добились существенно большего в приближении к решению указанной проблемы, нежели языкознание. Отсутствие серьезных попыток лингвистического синтеза проблемы играет в данном случае роковую роль, и оно живо ощущается прежде всего исследователями-нелингвистами, предъявляющими лингвистам требования о возвращении долга и призывающими их к совместным исследованиям 1.

Одним из наиболее ощутимых упущений лингвистики приходится признать явно недостаточную разработанность понятия грамматической категории— и в теоретическом плане (проблема семантического членения /«картирования»/ мира, его моделирования языком /«linguistic patterning»/ и, следовательно, проблема взаимоотношения языка и мира /тема реалий sub specie разрешающей силы семантической структуры языка/), и в плане типологии самих языковых категорий, и даже с точки зрения способов их выражения в языке. Последняя задача предполагает не только указание фрагментов языка, напр., классов слов, в которых отражается данная категория, и не только инвентарь формальных элементов, служащих для выражения ее, но и идентификацию этих элементов в более широком контексте, учитывая их возможное функционирование в языке (полное или частичное) в связи с передачей других грамматических значений, нежели исследуемое; разумеется, в этой связи должен приветствоваться и выход за пределы синхронии в историческое прошлое. Исследователь, реконструирующий прошлое языка, в значительно большей степени (а иногда и исключительно) ориентируется на форму, чем на содержание. И глагольных окончаний колокол \ Мне вдали указывает путь равно описывает поэта и языковеда-компаративиста. Причины такой ориентации очевидны, но, надежный проводник на пути в прошлое, форма на определенном уровне реконструкции начинает все хуже справляться с задачей отсылки (связи) к стоящей за ней семантической реальности, а в конце концов и вовсе становится бесполезной с этой точки зрения. Компенсировать этот разрыв можно в первую очередь за счет восстановления исторической последовательности эволюции элементов плана содержания. И в этом отношении грамматические категории и их составляющие (напр., граммемы) оказываются наиболее подходящим материалом для исследования исторического характера (вплоть до решения некоторых задач реконструкции). Историчность грамматических категорий проявляется, в частности, в том, что каждая из них не просто «категоризует» внеположенный мир некиим свободным образом, но осуществляет это в соответствии с пред-историей данной категории (как и в соотнесении с общей структурой категориального пространства конкретного языка), в ходе которой сложился субстрат этой категории, в той или иной мере детерминирующий ее. Следовательно, грамматическая категория не просто тень (как иконический образ) соответствующего аспекта действительности, жестко связанная с ним и автоматически определяемая им, но такой языковой образ этого аспекта, который детерминируется субстратом данной категории. Сам же субстрат может принадлежать как к категориальной сфере, так и к элементам языка, находящимся вне категориального уровня2. Во всяком случае неавтоматичность связи грамматических категорий с внеязыковым миром, как и сложность и многообразие этих связей, обнаруживаемые типологическими исследованиями, позволяют выявить те зазоры, которые тоже предполагают те или иные перипетии исторического развития.

Помимо исследований, ограниченных данными одного языка, одной группы родственных языков или же ограниченных лишь возможностями наличного материала по типологии самых разных языков, «историческое» в составе грамматических категорий может быть обнаружено и на иных путях — как в пределах языка, так и вне его. Первые связаны прежде всего с некоторыми экстремальными ситуациями, в которых используется язык в его «неполном» виде, причем неполнота, проявляющаяся в частичной неразвернутости или, напротив, свернутости (редуцированности) языковых элементов и/или их узуса, распространяется и на исследуемые грамматические категории. В данном случае «историческое» выявляется из двух пар соотношений — нормы и отклонений от нее (напр., при овладении языком в детском возрасте или разрушении, утрате языка при афазиях) и онтогенеза и филогенеза в их языковом преломлении. Связь двух последних планов развития дает возможность проецировать на историческую ось некоторые явления, свойственные языку «в действии». Другие пути обеспечивают исследователя существенно менее конкретными, но зато более многообразными данными о сфере «исторического» (точнее — предисторического) в связи с проблемой генезиса языковых категорий или соответствующего субстрата. Речь идет о данных, которые относятся к доисторическому человеку (напр., верхнепалеолитическая настенная живопись, позволяющая говорить о разного рода знаках и о некоторых упорядоченных семантических комплексах /типа оппозиций/, так или иначе связанных с менталитетом первобытного человека и его поведением) или к животным (прежде всего, конечно, к приматам), поведение которых позволяет предполагать наличие языкового субстрата более поздних языковых категорий. Ценность тех и других данных, в частности, состоит в том, что они позволяют взглянуть на формирование этих категорий или еще их субстрата, так сказать, снизу — в отличие от любой языковой реконструкции (внутренней или обычного сравнительно-исторического типа), выстраивающей последовательности стадий в конечном счете начиная сверху. Разумеется, последнее приносит более обильные результаты и более надежно и доказательно уже в силу особенностей исследуемого материала и используемых методов его анализа. Но взгляд снизу, по крайней мере— теоретически, дает возможность увидеть историческую цепь с другой («невидимой») стороны и тем преодолеть односторонность описания, как в ситуациях, в которых применим принцип дополнительности. Именно снизу видны те «черешки» (пользуясь терминологией Тейяр де Шардена), которые при взгляде сверху всегда оказываются перекрытыми тем, что из них выросло. Более конкретно, взгляд снизу открывает само ядро, т. е. первый по времени из субстратов рассматриваемого явления, и те наросты, которые в ходе эволюции выступали за пределы пространства, занятого как самим ядром, так и его более поздними трансформациями, и локализовались как периферия по отношению к ядру или его продолжениям. Характерно, что во многих случаях именно с периферией связывались прорывы к новому состоянию, т. е. инновации, которые при взгляде сверху, напротив, нередко квалифицируются как архаизмы. При некоторой теоретичности самой этой возможности дополнительного взгляда на результаты языковой эволюции было бы ошибкой пренебрегать им — тем более что такой взгляд из прошлого в направлении к настоящему способен восстановить хотя бы некоторые важные ориентиры и более или менее правдоподобно определить, на скрещении каких эволюционных линий они находятся.

Неразработанность исторического плана в исследовании грамматических категорий не единственная статья в том долге, который есть у языкознания перед теми, кто изучает глоттогенетические проблемы. Не менее серьезны упущения в анализе логических аспектов этих категорий, особая важность которых осознается все более и более3. Существенно подчеркнуть два обстоятельства: первое — речь идет не об определении того, насколько естественный язык адекватен формальной (или какой-либо еще) логике или — при несколько ином подходе — насколько «логическое» находит себе отражение в языке, но о логике самого языка, в данном случае об идее каждой из грамматических категорий, понимаемой как предел ее становления и как принцип ее смысловой структуры4; второе — выводы из анализа логических аспектов грамматических категорий имеют отношение не только к синхронической плоскости, но и к диахронии, поскольку логико-языковой анализ выявляет такую иерархию элементов языка, которая позволяет определять хотя бы некоторые направления развития и, следовательно, догадываться о более ранних (а в ряде случаев и более поздних) состояниях.

Сказанное до сих пор полностью относится и к такой важной и, можно сказать, особо выделенной и даже уникальной категории, как категория притяжательности (КП). Во всяком случае пренебрежение данными, относящимися к изменчивости КП во времени, ее «историческому» дрейфу, как и данными, связанными с исследованием логических аспектов этой категории, едва ли может быть компенсировано обилием моделей разных типов выражения КП. Линнеевские классификации приобрели свой особый смысл, более интенсивный, чем идея любой таксономии, только тогда, когда они были осмыслены в историческом плане (сравнительно-морфологический аспект относится сюда же). К сожалению, разработка типологии КП (как, впрочем, и большинства других категорий) во многих отношениях находится на долиннеевском уровне. Тем не менее уже сейчас любое исследование в этой области, преследующее типологические и таксономические задачи, будет нести на себе отпечаток односторонности, если только оно не сопровождается дополнительной ориентацией на изучение исторических и логических аспектов КП5.

Несколько соображений о специфике КП при подходе к ней извне и изнутри. Особая отмеченность КП по сравнению с другими категориями языка определяется, в частности, наличием и у языка в целом и у КП некоего общего ядра. Благодаря ему КП в наиболее важном для нее аспекте изоморфна языку, как бы дублирует с усилением (ср. наличие особых формантов, выступающих в рамках специализированной подсистемы) одну из общеязыковых функций, «оплотняя» ее до уровня конкретных элементов семантической структуры. Этим общим ядром является идея притяжательности. В самом деле, одна из основных функций языка — освоение им мира и усвоение его себе, т. е. тот процесс, который в самом языке передается разными средствами, в совокупности составляющими КП. Освоение-усвоение мира языком происходит таким образом, что в конечном счете миром считается то и только то, что освоено-усвоено себе языком; мира вне языка и вне конкретного семантического «картирования» не существует для того, кто пользуется данным языком, или, точнее говоря, такой «внеязыковый» мир не осознаваем, невидим и во всяком случае нерелевантен (это, однако, не означает, что язык не может освоить-усвоить некоторые новые фрагменты мира, хотя для этого всегда необходимы особые условия). «Границы моего языка означают границы моего мира», — сформулирует эту идею Витгенштейн6.

К указанной формулировке могли бы присоединиться и носители архаичных культур, не только сохраняющие эту языковую функцию, но и сознающие ее назначение. Как правило, такое положение сохраняется в тех культурах, где еще не полностью утрачена ритуальная функция языка (в данном случае имеется в виду, разумеется, не возможность использования языка в ритуале, составления ритуальных текстов и т. д., а приравнивание самого речевого акта к ритуалу и связанная с ним ситуация полной исчерпанности этого акта ритуальным заданием) и где, следовательно, каждое высказывание с ритуальной функцией по идее является перформативным (словом-делом или даже в первую очередь делом, а не словом). Можно думать, что наиболее полно эти черты проявлялись в ту эпоху, когда сам язык, видимо, не образовывал еще самостоятельной и самодовлеющей «языковой» сферы, а выступал лишь как средство выражения, форма поведенчески-ритуальной сферы; что возможности языка «описать» мир, т. е. создать некоторый языковой образ мира, были слишком ничтожны; что основное назначение языка могло состоять именно в императивном отношении к миру, в «захвате» его языком (поначалу, видимо, приблизительном, грубом, неэкономном), своего рода непереработанном вполне присвоении. Вероятно, что «языку» на этой стадии развития были свойственны иные принципы общей организации. Скорее всего применительно к этой стадии нельзя говорить о фундаментальном принципе double articulation, связанном с выделением плана выражения и плана содержания, организованных таким образом, чтобы обеспечить известную экономность в использовании языковых средств. Возможно, что отсутствие этого принципа частично компенсировалось, с одной стороны, особым видом гиперсемантизации (ср. предположение, по которому каждый согласный звук был носителем особого значения7), с другой же стороны, наличием дублирующих средств передачи того же самого содержания (жесты).

Но и в более позднее время язык архаичных коллективов сохраняет многочисленные следы функции освоения-усвоения мира. Эта функция отражается и в чисто языковой сфере и в ритуально-языковом поведении. В первом случае речь идет об особом характере отношения между миром и «описывающим» его языком: мир как бы разрешает языку фиксировать («захватывать») в себе лишь то содержание, которое в нем есть, более того — которое видимо, проверяемо, соответствует некоему опыту и им разрешено. Все, что вне этого (напр., вся сфера потенциального, мыслимого, ненаблюдаемого, противоречащего опыту), оказывается не освоенным и не усвоенным языком (ср. многочисленные примеры из этнографических и лингвистических описаний такого языкового поведения, при котором содержание высказывания детерминируется и контролируется логикой и/или возможностями внеязыкового мира, взятого с точки зрения его событийной структуры). В этом смысле в таком языке «не все можно» сказать8. В конечном счете с этой особенностью связано и то, что характер языковых (грамматических) категорий в языках этого типа существенно отличается от известного положения вещей в современных (или вообще достаточно развитых) языках. Эти «категории» оказываются в несравненно большей степени мотивированными вне-языковыми реалиями, причем эта связь обычно довольно проста и в ряде случаев тяготеет к сфере иконического. Сами «категории» не достигают статуса универсальности и обязательности, они не самодовлеющи и чаще всего представляют собой слепок некиих внеязыковых отношений, не порвавший связей со своим источником, продолжающим более или менее непосредственно контролировать свой языковый образ. Сказанное в особенно большой степени относится к КП как в так называемых «примитивных» языках, так и — в виде следов — в целом ряде вполне развитых языков. Во втором случае, связанном уже с ритуально-языковым поведением, идея освоения-усвоения языком мира выступает и более конкретно и в более разнообразных ситуациях. Сама деятельность жреца, шамана, поэта (иногда и «грамматика», как в ведийской традиции) в отмеченные моменты осознается как освоение мира словом: через имянаречение элементы мира вызываются из небытия к бытию, из хаоса в космос и усваиваются (становятся «своими») коллективом. Тем самым язык, слово, имя как бы вторично творят мир в самих себе, обезвреживают его от всего опасного и деструктивного, переводят его из царства природы в сферу культуры, делают незнаковое (и внезнаковое) знаковым и, следовательно, отмеченно воспринимаемым и по идее сакрализованным (во всяком случае, это предположение правдоподобно для ранних этапов в развитии языка и может быть частично подтверждено данными архаичных мифопоэтических традиций).

Освоению-усвоению словом мира посвящены особые обряды, совершающиеся в ключевые моменты жизни человека или коллектива. Достаточно напомнить здесь о ритуале установления имен, отмеченном для многих традиций (как непосредственно, так и в мифах и этиологических легендах) и приурочиваемом обычно к главному годовому празднику на стыке Старого и Нового года, когда из распавшихся элементов Космоса в подражание тому, что имело место «в начале» (в «первый раз»), синтезируется новый Космос. При этом элементы старого обезвреживаются, получают свое имя (оно «устанавливается» и через этот предикат соотносится с другими важнейшими элементами и стадиями творения мира) и, следовательно, становятся «своими» (акт «притяжания»). Другой не менее известный ритуал—наречение именем ребенка вскоре после его рождения9. Имя, таким образом, становится собственностью человека, его явным или тайным достоянием-наследием, подлежащим заботе и охране (в ряде случаев включая своевременную мену имени)10. Смерть человека, изгнание его из коллектива, некоторые тяжкие преступления могут иметь следствием лишение человека имени. Оно в прямом или переносном смысле зачеркивается, стирается, предается забвению, т. е. отчуждается. Иначе говоря, имевшее некогда место усвоение, «притяжание» аннулируется, а сам носитель имени как бы возвращается в небытие. Смысл этого отчуждения в известной степени проясняется некоторыми дополнительными особенностями, связанными с противоположным ритуалом — имяположением. Речь идет прежде всего о том, что имя становится своим в силу сакрального ономатетического акта, но в самом акте нередко учитывается или актуальное соответствие нарекаемого именем и самого имени (степень «подходящести»), или чаемое соответствие в будущем (ср. наречение именем с положительной семантикой, в чем можно видеть указание на программирующую функцию имяположения) 11. И в том и в другом случае можно усмотреть признаки тенденции к иконичности отношений между именуемым и именем, вполне объясняемой представлением об имени как о чем-то внутреннем (ср. и.-евр. *n-men 'в', 'внутри'), отражающем не случайное и поверхностное, но глубинно сущностное. С этой точки зрения имя — внутреннее достояние человека (нередко при рождении ребенка суть имяположения заключается в том, что жрец отгадывает, «открывает» имя ребенка, присущее ему, но не доступное профаническому знанию), оно своего рода вклад (имя в-кладывается, на-лагается и т. п.), несомый человеком, его имение. И хотя этимологическая связь слов для имени и имения (: иметь) в индоевропейских языках ставится под сомнение, бесспорны многочисленные случаи тяготения этих слов и понятий друг к другу (ср. слав. jьme & *jьmeti и т. п.). С точки зрения семантики и мифопоэтической логики взаимное притяжение этих элементов должно рассматриваться как вполне естественное и органичное.

Приведенные выше соображения о параллелизме между языковой функцией освоения-усвоения мира («притяжание») и семантикой КП могут быть продолжены, но в этом, видимо, нет необходимости, поскольку, во-первых, отношение, квалифицируемое как параллелизм, может быть выражено более сильным образом (актуальность общей идеи обладания, объединяющей такие разноприродные образования, как языковая функция и языковая категория) и, во-вторых, разбираемое здесь отношение дает основание утверждать, что чисто языковой КП в ходе исторического развития предшествовала идея притяжательности, обнаруживавшая себя в профаническом и сакральном, в частности, в ритуальном поведении и оформленная как категория, описывающая космологическое устройство и социальную организацию и как стабилизированную данность и как некий процесс. Разумеется, эта идея должна была иметь свое отражение и в языке, но сам характер языкового образа этой идеи был принципиально иным, чем в случае грамматической КП (о чем см. выше). Тем не менее в данном случае важнее другое, а именно сам принцип «переписывания» семантической информации с функции на грамматическую категорию. В действии этого принципа можно увидеть своего рода телеологическую провиденциальность: развитие языка в сторону имманентной знаковой системы привело к формированию новых языковых функций, получивших преобладание над функцией освоения мира, которая перестала со временем осознаваться как таковая; однако развертывавшееся в ней содержание (освоение-притяжание) было своевременно перенесено в пределы формирующегося категориального уровня, где оно оказалось еще глубже, органичнее и прочнее укорененным в КП.

До сих пор КП здесь рассматривалась с внешней и к тому же более широкой точки зрения. При этом в центре внимания оказался диахронический аспект проблемы, фиксируемый как языковыми, так и (главным образом) внеязыковыми данными. Не менее необходим при исследовании КП и другой подход, который можно считать дополнительным по отношению к данному. Этот подход предполагает взгляд на КП изнутри и такую точку зрения, которая не позволяет выходить за пределы самой КП. Анализ ориентирован на синхронический аспект проблемы и опирается на языковые данные, имея своею целью вскрытие языковой логики в устройстве этой категории. Понятно, что здесь могут быть лишь обозначены отдельные контуры всей проблемы.

При первом приближении к ситуации, в которой выступает КП, и при установке на эксплицитность максимум того, что можно сказать об этой ситуации на естественном языке, выступающем в данном случае в метаязыковой функции, состоит в признании отношения притяжания (r) при условии, что нечто, в дальнейшем трактуемое как объект «притяжания» (обладания) R, «включается» в Р (обладатель), т. е. «принадлежит» этому Р, составляет его часть, так или иначе связано с ним; притом r для Р является извне и/или изнутри воспринимаемым, верифицируемым (в частности, на уровне внеязыкового поведения) и даже — в принципе — проверяемым в эксперименте. Формула PrR точнее всего переводится на естественный язык (в данном случае — на русский) как «Обладатель обладает обладаемым». Каждый из членов формулы объясняется кратчайшим и наиболее точным образом с помощью двух других. Так, «Обладатель — тот, кто обладает обладаемым»; «обладаемое — то, чем обладает Обладатель»; «обладает — то, что связывает Обладателя с обладаемым» (логическая связка, или функция связи). Эти рекурсивные определения, каждое из которых образует логический круг, как и сама исходная формула, в высшей степени показательны. Прежде всего, кажется, ни одна из известных грамматических категорий не описывается схемой подобного типа. Разумеется, существует немало аналогий на «грамматическом» уровне двухместному предикату r (PR), т. е. «обладать (Обладатель, обладаемое)», но аналогии абсолютной «лексической» монотонности этой формулы, по-видимому, отсутствуют. Тавтологическая структура формулы ценна также тем, что демонстрирует сплошное (не знающее исключений) и обязательное распространение семантического признака «обладание» («притяжательность») на все три члена схемы, которые тем самым оказываются неразрывно взаимосвязанными (любой член схемы позволяет автоматически восстановить два других члена). Вместе с тем эта тавтология скрывает иерархическую структуру отношения, лежащего в основе КП, и в той или иной степени вуалирует другие связи и аспекты этой категории.

Констатация лексической нерасчлененности (аморфности) приведенной выше формулы и вытекающие из этого выводы об экстенсивных характеристиках идеи обладания, не могут считаться пределом в исследовании самой этой формулы и соответствующего языкового отношения. Потребности исторического и логико-лингвистического исследования КП объясняют необходимость более углубленного анализа этой схемы «притяжания». Несомненно, что логическим и языковым центром схемы является идея (смысл) обладания («обладать»). Этот член схемы («обладание») — единственное необходимое в ней звено, тогда как другие члены при легкости их экспликации могут в известных случаях редуцироваться (ср. «обладание Обладателя», т. е. Gen. subject. /«Обладатель обладает»/; «обладание обладаемым», т. е. «обладать обладаемым»). В силу этого только этот член выступает как подлинная связь между членами схемы. Сама идея «обладания» логически первична; до фиксации акта обладания нет ни Обладателя, ни обладаемого, ни (что очень важно) даже соответствующих субстратов (при том что субстрат идеи «обладания» существует до становления самой этой идеи, см. ниже). Напротив, идея «обладания» вызывает к жизни и Обладателя и обладаемое, и потерять свой статус они не могут иначе, чем при упразднении идеи «обладания». Наконец, процессуальный характер этой идеи (ср. ее глагольность — обладать) позволяет считать именно этот центральный член схемы ее нервом. Идея «обладания» отсылает к динамическому аспекту проблемы, к сфере действия, мотива (микросюжета), к элементарной ситуации во внеположенном мире, которая и фиксируется этой идеей и соответственно КП. Поэтому исходным пунктом анализа схемы и одновременно ее ядром нужно считать именно идею «обладания».

Если отвлечься от многочисленных, но в целом второстепенных и к тому же более или менее удовлетворительно объясняемых деталей и сосредоточиться на главном, то «обладать» для «Обладателя» (Р) «обладаемым» (R) значит иметь (занимать) место R и доминировать (т. е., пользуясь основным элементом метаописания КП на русском языке, соответственно — обладать, владеть и преобладать, властвовать). «Р имеет место R» предполагает, что Р, имея свое собственное место, получает дополнительно и место R, причем последнее по отношению к месту Р выступает как часть. «Р доминирует в месте R» означает, что в данном месте определяющей ситуацию является точка зрения Р, а не R12. В более глубокой перспективе эти два признака («иметь место» и «доминировать») выступают как нечто единое: для Р

«иметь место R» предполагает его приобретение, занятие, захват, т. е. ситуацию, объясняющую и предопределяющую первенство, доминирование. О связи этих двух понятий свидетельствуют и многочисленные языковые данные; ср. хотя бы русск. владеть 'иметь' и 'властвовать'; волость как обозначение места и власть как обозначение доминирования; франц. domaine (из лат. dominium), но dominer (из лат. dominare) и т. п. Подобные примеры раскрывают смысл «местничества» (в разных конкретно-исторических вариантах) как борьбы за такое место, обладание которым само по себе обеспечивает власть (как воплощение преобладания в том или ином отношении). В социально-экономической сфере это обладание местом и властью обычно реализуется в «имении», в частности, в имуществе, в достоянии, богатстве — как недвижимом (земля, дом, т. е. место в довольно непосредственном виде), так и движимом. И в этом случае нередко выступает тот же корень, который обозначает место и власть; ср. словен. last 'владение', 'собственность', с.-хорв. задружно владанье, перекликающееся с прусск. draugiwaldunen 'сонаследник' и т. д. Обладание имением-имуществом достигается обычно или захватом, предполагающим насилие, или куплей, обменом, получением по наследству, в основе которых лежит некий узус, правило, договор, или, наконец, получением дара в. чистом виде как проявлением доброй воли. В конце концов все эти формы имущественного (в широком понимании) обладания имеют своим началом и в дальнейшем определяются и контролируются системой универсального обмена, значение которого в настоящее время выявлено с необходимой полнотой 13. Вступление в обладание (приобретение-присвоение, притяжание-стяжание) и отказ от него (лишение, отчуждение) не только непременное условие подобного обмена, но и те основные операции во внеязыковом мире, которые проверяют и удостоверяют логико-языковую схему обладания, введенную ранее, выступая как субстрат языковой ситуации, достаточно точно соотнесенный с нею (ср. присвоение— отчуждение при свой—чужой /не свой/). Причем эта проверка носит операционный характер и ориентируется на динамику, на перемены в составе или заполнении членов схемы в данный момент по сравнению с предыдущим. Тем самым обозначается особая актуальность и подчеркнутость динамического аспекта отношений, описываемых схемой (так сказать, «притяжание» в действии); то притяжание-обладание, которое не несет на себе живых следов действия (чаще всего в случае неотчуждаемой принадлежности), приведших к данному состоянию, поневоле квалифицируется как явление логико-языковой периферии с ее ориентацией на застывшие формы, на аспект неподвижности, стабильности м.

В связи с этой установкой на динамический аспект обладания в субстрате не приходится удивляться, что и на языковом уровне место наибольшей выявленности сути КП находится не в «неподвижном» центре, монолитном и свободном от «возмущающих» влияний, а, напротив, на периферии, на той грани, где ситуация наиболее неустойчива, динамична. Грамматическая КП живет переменами обладаемого в отношении к Обладателю, т. е. связью с аспектом относительности, но не абсолютности. Неразработанность типологии КП в плане содержания не дает возможности определить набор релевантных точек зрения грамматического выражения оппозиций с нужной полнотой (ср. в связи с «обладать»: единолично—неединолично, полностью—частично, органично—неорганично /случайно/, постоянно—временно и т. п.), но все-таки уже здесь уместно подчеркнуть существенность «количественного» аспекта, особенно в отнесении к Обладателю (опосредствованно и к обладаемому). Универсальный Обладатель (абсолютное обладание — всем и всегда, исключающее возможность появления других обладателей), как и его противоположность, так сказать, абсолютный «лишенец», ни при каких условиях не становящийся Обладателем, строго говоря, подрывают идею обладания. Ни тот ни другой не могут ни брать, ни давать без того, чтобы не войти в противоречие со своей сутью; следовательно, исключается сам обмен и связанный с ним аспект относительности: корни КП оказываются оторванными от питающей их почвы. Эта несколько абстрактная (и во всяком случае предельная) ситуация, если относить ее к языку, оказывается достаточно конкретной для мифопоэтического сознания и отражена в целом ряде соответствующих текстов 15, о чем будет говориться в другом месте.

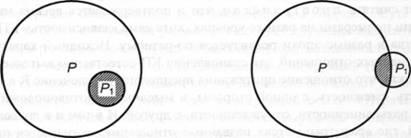

Роль операций присвоения—отчуждения в рамках универсального обмена, подчеркиваемая и многочисленными специальными ритуалами освоения-присвоения или отчуждения (и даже уничтожения собственности) или — подчеркнуто — именно обмена, предполагающего, по меньшей мере, двустороннесть (причем ритуалы нередко носят исключительно символический характер), с еще большей наглядностью выявляет стержневую роль идеи обладания («обладать» в схеме), втягивающей в свое «разыгрывание» почти все, что существенно для архаичного коллектива, и генерируя этой игрой объекты класса Р и класса R, которые сами вступают в ту же игру. Вместе с тем указанные операции, имеющие место вне языка, обнаруживают и подчеркивают неполноту схемы PrR и в самом языке. Эта неполнота связана с сугубой ориентированностью на «приобретающую» сторону (Р), в результате чего остается вне сферы внимания «теряющая» сторона (Р|), т. е. прежний обладатель R16, и, следовательно, искажается целое схемы присвоения—отчуждения. При учете Р1 (вводящем, кстати, «исторический» параметр в схему) прежняя схема PrR включается в качестве фрагмента в схему Pr(R) —> P1r(R) или — точнее и еще более полно — Pr(R) & P1r(R) —> Pr(R) & P1r(R). Эта последняя схема обнаруживает с особой отчетливостью две взаимосвязанные особенности — двоякое «направление» обладания (существенно, что эта двоякость основана на противоположности результатов операции и на взаимоисключаемости Р или Р1 при группе r(R), т.е. на своего рода «уравнивании» Р и Р1 в схеме обладания) и, следовательно, появление оппозиции присвоения—отчуждения и — автоматически — присваивающего и теряющего, причем в пределах схемы эти роли меняются (исходное положение — Р «обладает», Р1 «не обладает», заключительное положение — Р «не обладает», Р1 «обладает»). В этих условиях идея «обладания», которая с точки зрения языка и КП представляется предельной в смысле ее доведенности до последней глубины логико-языкового анализа (ср. также «элементарность» этой идеи), оказывается, может быть переформулирована в более общем плане, предполагающем учет еще более глубоких и фундаментальных категорий. Речь идет об интерпретации указанной схемы без использования понятия «обладание», но с учетом теории «проникновения» (vyapti-vada, ср. vyapti 'проникновение' при vyapnoti 'заполнять целиком', 'пропитывать' и т. д.), выдвинутой в XIII в. Гангешей, наиболее авторитетным представителем логической школы навья-ньяя 17, или аналогов этой теории в современной логике отношений. Различение двух состояний по отношению к действию проникновения-заполнения (ср. vyapya 'проникаемое' как 'нечто целиком содержащее в себе что-либо' и vyapaka 'проникающее') позволяет рассматривать Р и R (если пользоваться принятой ранее символикой) в одном и том же плане, различая их лишь по объему проникновения и проникаемости и, следовательно, конструировать монолитное понятие проникновения («проникать»), фактически устранив двойственность, присущую понятию обладания («Обладатель обладает обладаемым», но «обладаемое обладаемо Обладателем»). Благодаря этому возможна логически более точная трансформация схемы в виде конъюнкции Р V R & R V Р (где V — «проникать» как замена r — 'обладать') или, учитывая, что Я теперь тоже находится в том же классе явлений, что и Р, еще проще: Р V Р1 & Р1 V Р. Принимая же во внимание рефлексивность отношения V, проявляющуюся в ее двунаправленности, схему можно свести к совсем простому ядру — Р V Р1 помня, однако, при этом, что Р и Р1 обладают (характеризуются) разным объемом проникновения (одинаковость объема приводит к разным парадоксальным ситуациям в решении проблемы тождества). Р проникает Р1 настолько, насколько Р1 «включено» в Р, но и Р1 также проникает Р в той мере, в какой оно совпадает с ним (с Р). См. схемы 1 и 2, где изображены два типа отношения проникновения (vyapti). Но достоинство схемы не только в ее логических преимуществах. Она, видимо, соответствует и некоторым языковым реалиям, подтверждаясь и на интуитивно-языковом уровне. Во всяком случае при отсутствии в языке категории «проникновения», несомненно, существует «подъязыковой» субстрат для ее формирования в сфере пространственных (по меньшей мере) отношений и, видимо, в самом языке могут быть обнаружены как в парадигматике, так и в синтагматике тенденции к объединению в некие классы и к выражению их с помощью особых маркеров, фиксирующих отнесенность («проникновение») данного элемента к «полю» другого элемента. Иначе говоря, речь может идти о предрасположенности (и возможности) использования отдельных элементов языка как средств для выражения идеи «проникновения». Еще одним достоинством теории «проникновения» следует считать четкую выявленность в ее схемах пространственного плана, о чем, впрочем, здесь не удастся говорить18.

Схема 1 Схема 2

Но зато без темы пространства не обойтись при рассмотрении предистории идеи «притяжания» (так или иначе фиксируемой уже в мире животных) и генезиса самой КП 19. Сама проблема генезиса КП существенно осложняется не только докатегориальным, но и доязыковым прошлым этого явления, при том что для ее удовлетворительного решения необходимо знание конфигурации наличествовавших в языке в данный момент форм выражения и, главное, ведущих идей плана содержания. Без ясности в этом отношении идея «притяжания», бесспорная для уровня субстрата, остается, строго говоря, не интерпретированной в пределах языкового целого. Выяснение вопросов пред-истории и генезиса КП требует исследований в ряде направлений. Как указывалось ранее, особую важность приобретают такие аспекты, как: 1) физиологические основы идеи «притяжания» и КП; 2) связь с некиими более фундаментальными (или, по меньшей мере, более архаичными) категориями, которые, принадлежа к надфизиологической сфере, своими корнями (через субстрат) уходят в «физиологическое» прошлое этих категорий; 3) связь КП с некоей ситуацией языка в действии, предполагающей определенную схему отношений между элементами, «разыгрывающими» тему притяжательности; 4) связи КП с некоторыми чисто языковыми категориями, в частности и с определенной формой выражения этих категорий или образующих их граммем; 5) соотнесенность идеи «притяжания» и через нее КП с той мифопоэтической схемой, которая могла бы рассматриваться как мотивирующая по отношению к самой КП или лежащим в ее основе идеям. Понятно, что здесь эти циклы тем не могут быть рассмотрены. Поэтому придется ограничиться наметкой некоторых основных этапов, усматриваемых в ходе развития идеи «притяжания» и КП и так или иначе соотнесенных с эволюцией сознания и выработкой им ряда ключевых понятий. В самой широкой перспективе историю становления этой идеи и КП можно рассматривать как последовательное продвижение от полюса объектности к полюсу субъектности. С этим для КП связаны и другие важные следствия.

Фундаментальным и наиболее архаичным субстратом КП, несомненно, следует считать пространство, что и подтверждается весьма многочисленными примерами на разных уровнях, хотя сама «зависимость» КП от пространства в разные эпохи реализуется по-разному. Исходный характер пространственных отношений для становления КП естественно вытекает уже из того факта, что отношение притяжания предполагает включение R в Р, некую близость, смежность, с одной стороны, и мыслимое противоположное отношение разъединенности, отчужденности, с другой. И в том и в другом случае ареной, где «разыгрываются» названные отношения, оказывается пространство. Существенно, что идея притяжания в своем становлении не только материально коренится в пространственной сфере, но и использует ее в качестве модели (т.е. конструкции знакового характера) самой схемы притяжания—отчуждения. Следовательно, по отношению к идее притяжания пространственное выступает и как субстрат, и как суперстрат, формирующий язык описания этой идеи. Нередко «естественность» связи понятий притяжания—отчуждения с пространственными отношениями как сферой своей реализации оставляет в тени как раз наиболее тонкие ситуации, описываемые в мифопоэтических текстах и даже анализируемые в некоторых философизированных вариантах мифопоэтических схем, как, например, у Платона20. Обладатель и обладаемое (Р и R) мыслятся, разумеется, только в пространстве, и (что более важно) во многих случаях именно из локализации Р в определенном месте пространства вытекает его конкретная связь с R. Но в архаичных системах сознания само пространство никогда не понималось как универсальное, абсолютное и нейтральное начало. Оно само возникло из предыдущего состояния (хаос), где его не было, как результат некоего волеполагающего акта, направленного вперед, в будущее, вовне, т. е. своего рода захвата и присвоения (слав. *pro-storъ, *pro-storn-, *pro-storn-iti при *з(огпа в этом смысле очень показательны). Таким образом, идеи притяжания не могло быть до возникновения пространства, и в самом пространстве она возникает не сама по себе, из ничего, а как результат проявления воли к становлению-захвату. Можно думать, что лучшее описание этой ситуации как раз и дано в «Тимее», где Платон различает материю как чистое становление и пространство как некое оформление.

Еще показательнее и конкретнее связь идеи притяжания и разных форм выражения самой КП проявляется в языке — как в норме, так и в некоторых экстремальных случаях, в частности, связанных с речевыми расстройствами (напр., при семантической афазии). Среди последних особый интерес представляют те случаи, где наглядно отражается то, каким образом мозг перерабатывает данные о пространственных (и «квазипространственных») признаках объектов. Наиболее показательная ситуация — нарушение анализа и синтеза конструкций Gen. poss. в так называемых «коммуникациях отношений», изучавшееся рядом специалистов, и, в частности, А. Р. Лурия21. Суть таких нарушений состоит в неумении разместить соответствующие элементы конструкции в пространстве (тип «брат отца») при возможности сохранения анализа и синтеза других типов генитивных конструкций (в частности, Gen. part., тип «кусок хлеба»). Само же это неумение объясняют психологической сложностью именно этого типа конструкций с Gen. «Первая трудность данной конструкции в том, что в ней четко выражены иерархические, парадигматические компоненты: "брат отца" — это вовсе не два существительных, это вовсе не "брат + отец"; эта структура выражает отношение брата к отцу, причем второе существительное, стоящее в род. п. ("отца"), выражает вовсе не объект, а лишь качество, которое семантически несет функцию прилагательного ("отцовский" брат)... Следующая трудность заключается в том, что эта конструкция является "обратимой". Можно сказать "брат отца" (и это будет дядя), а можно изменить порядок этих двух существительных и сказать "отец брата", но это будет уже не дядя, а "отец" (отец моего брата — мой отец). Совершенно иное мы имеем в "необратимых конструкциях"...»22. Языковой нерв этих трудностей — в не первичности этих конструкций с Gen. poss.: центром является элемент, определяемый через другой элемент, который выступает как первичный (в сочетании брат отца первичным оказывается слово отец, по крайней мере, в силу своей соотнесенности с субъектом речи — «сыном»). Указанная непервичность двояка. С одной стороны,

1) «отец» —> 2) «брат отца»; с другой стороны: 1) глагольная синтагма —>

2) именная синтагма («у отца есть брат» —> «брат отца»). Иначе говоря, конструкция Gen. poss. выступает как такая транспозиция глагольной синтагмы в именную, при которой Gen. как бы нейтрализует противопоставленные друг другу в глагольной синтагме Nom. и Асc. («отец имеет брата» —> «брат отца...»)23, что в точности повторяется и в более показательных ситуациях Gen. subject. и Gen. object., где лучше сохраняются следы глагольных истоков («отец любит» —> «любовь отца»; «/некто/ любит отца» —> «любовь отца»).

Эта особенность конструкций с Gen. poss. в ее «транспозиционной» перспективе многое объясняет в самой глубокой истории этого падежа и в характере его функционирования в языке (ср. восходящую к раннему ван Вейку идею первоначального единства Nom. и Gen. в индоевропейском; связь Gen. poss. с Adj. poss.; формирование на основе Gen. в ряде языков /енисейские, ряд алтайских и др./ «локативных» и вообще «пространственных падежей»; сочетание в Gen. «грамматических» и «локальных» функций и т. п.). В ряде языков выделенность Gen. poss. на фоне других типов Gen. проявляется в различии между непременным непосредственным соседством элементов в конструкции с Gen. poss. и отсутствием этого требования в других случаях. Характерно, что эта особенность Gen. poss. иконически отражает отношение в пространственном субстрате притяжательности. Следовательно, именно пространственная смежность оказывается общим источником притяжательности и метонимии (ср. идеи Пастернака о том типе метаморфической образности, которая имеет своим основанием не связь по сходству или по противопоставленности, но связь, осуществляемую пространственно, по близости, по смежности).

При всей несомненности связей идеи притяжания и исторической КП с пространственными отношениями они в целом оказываются достаточно экстенсивными. Более того, есть основания полагать, что экстенсивному (слабо дифференцированному, семантически бедному) пространству может соответствовать столь же экстенсивная идея притяжания, ориентирующаяся прежде всего на механическую близость-смежность и соответственно мало зависящая от волеполагающих актов. История развития представлений о пространстве, как указывалось раньше, тесно связана с выработкой более дифференцированных и семантически богатых образов пространства, в частности, и таких, которые выступают не только как часть этого пространства, но и как (хотя бы отчасти) преформирующий пространство смысл, так или иначе учитываемый и в ходе развития идеи притяжания. Экстенсивность примитивного чисто пространственного истолкования этой идеи в известной степени преодолевается в тех мифопоэтических концепциях, которые развивают тему происхождения мирового пространства из некоего изначального тела (Первочеловека, ср. Пурушу в ведийской традиции). Первоначально единое, целостное и самодостаточное, оно становится строительным материалом всего, что есть в мире («объективное» пространство), и, следовательно, все вещи принадлежат уже не всему пространству, а только его ядру — вселенскому телу, которое, собственно, и произвело операцию отчуждения как жертву внешнему миру. По сути дела, та же идея лежит в основе инвертированного варианта мифа о творении мира: из элементов мира создается первое тело, Первочеловек. И в этом варианте при противоположном направлении творения существенно, что при наличии общих элементов у мира и тела производное (тело) семантически богаче и потенциально более концентрированно, чем производящее, и этот неожиданный «прибыток» внутренне как раз и связан с волеполагающим актом выхода за свои собственные пределы, каковым и является творение. Необходимо еще раз подчеркнуть: независимо от того, что первично (тело или пространство, микрокосм или макрокосм), в обоих случаях актуализируются два круга идей— исходное и производное (мать и ее порождение, целое и его часть и т. п.) и притяжание и отчуждение, высветляемое и контролируемое мотивом перехода (перемены для обладаемого в его обладателе). Тем самым задается один из ранних вариантов схемы притяжания, уже, по сути дела, предполагающий задание направления отношения r и границы между его элементами (R и Р). Эти два мотива и вытекающий из их соединения мотив перехода-перемены постоянно воспроизводятся в истории КП. Так, обращает на себя внимание асимметричность схемы r, связанная, в частности, с тенденцией к возрастанию противопоставленности между Р и R и в значительной степени объясняемая общей антропоцентричной (а далее и глубже — Ego-цeн?pичнoй) установкой языка, структурой акта коммуникации, особенностями текста с точки зрения его авторства и т. п. Тем не менее, несмотря на регулярно-грамматический характер КП и установку на универсальность, несмотря на логическую симметричность r в целом ряде ситуаций взаимопринадлежности (я — твой › ты — мой), причем нередко совпадает и объем притяжаемого, оказывается, что, как правило, Р и Я различаются в языке как общее и частное, целое и его часть, постоянное и временное, раннее и позднее, исходное и производное, главное и второстепенное, большое и малое, живое и мертвое, одухотворенное и неодухотворенное, сознательное и бессознательное, управляющее и управляемое и т. п. (здесь не рассматривается вопрос о другой асимметричности отношения между Р и Я, связанной с возможностями разной степени дифференцированности этих членов).

Выделение двух подпространств в зависимости от направления, которое принято приписывать схеме притяжания, отсылает к следствиям, вытекающим из более общего принципа двойной (эндо- и экзоцентрической) ориентации, обнаруживаемой в сфере органической жизни, в социальных структурах, в расположении сакральных объектов, устройстве поселений, дома и т. п.24, и из синтезирования обоих направлений, соответственно — пространств. Эти же два подпространства, возникающие в сфере действия отношения r, с некоторой общей точки зрения сопоставимы с теми двумя пространствами (внешним и внутренним, пассивным и активным, чужим и своим и т. п.), которые обнаруживаются и в совсем иных сферах, где реальность указанных пространств ставится в зависимость от границы между ними и от возможности ее переходов (ср., напр., идею золотого яйца — «хиранья-гарбха» в мировых водах как аналог зародыша в околоплодной жидкости, находящегося на грани двух пространств; само рождение его может пониматься как целенаправленное движение из внутреннего замкнутого пространства во внешнее разомкнутое, причем это движение могло «запоминаться» в пространственном коде и выступать как образ «притяжания»)25.

В контексте общей идеи притяжания тело оказывается в одном очень важном отношении аналогичным языку и пространству, о котором в этой связи уже писалось. Возникновение языка и пространства само по себе было уже актом освоения-усвоения мира, его захвата-притяжания. Вместе с тем уже внутри языка и внутри пространства сформировались более специальные средства категоризации этой идеи притяжания. Создание тела из элементов мира или — в противоположном варианте — мира из элементов тела предполагает, по сути дела, тоже волеполагающее движение, в результате которого происходит освоение-захват элементов мира. В обоих случаях происходит дифференциация намеченных элементов, связанная с выделением более «богатого» пространства, хотя само это «богатство» должно пониматься по-разному. В первом случае (создание тела) формируется усиленное по сравнению с макрокосмом пространство, своего рода квинтэссенция пространственности, обеспечивающая введение в число действующих факторов новых сил и энергий, отсутствовавших в исходном пространстве (самососредоточивающееся, интенсифицирующее движение). Во втором случае (создание пространства из тела) формируется принципиально расширенное и диверсифицированное пространство, которое своей разомкнутостью и открытостью, своей свободой и динамизмом богаче замкнутого и статистического пространства тела и которое выступает как то место, где создаются и испытываются новые возможности развития идеи притяжания. Говоря в общем, различие между этими двумя вариантами в том, что в первом случае идея притяжания направилась в глубину, к соединению с антропоцентрическими идеями, а во втором случае та же идея притяжания избрала путь вширь, ведущий к универсализации ее, к выражению ее в предельно широком круге грамматических элементов. Но в обоих случаях актуальной оказывается граница между телом (микрокосм) и миром (макрокосм). Фиксация проблемы границы на уровне тела как космического органа отмечает важный этап в развитии идеи притяжания, в частности потому, что через тело удается связать физиологическое с надфизиологическим, природное со знаковым, внутреннее микрокосмическое с внешним макрокосмическим. Тело выступает не только как то средостение-матрица, которое позволяет судить о пространстве но и — обратным образом — как язык пространства, его мера. В мифопоэтических текстах подчеркивается особая роль тела как границы внутреннего

(чревного) и внешнего пространства, через которую и происходит «аналогическое» присвоение (через глаза — свет, через уши — звук, через нос — запах, через кожу — вещи и т. п.) или, наоборот, отчуждение (из глаз — свет и т. п.; ср. мотив отсечения членов тела Адама и разбрасывания их в пространстве в некоторых текстах26). Архаичная ветвь медицинского знания, опирающаяся на соответствия между структурой и составом человека и космоса, оставила ценное наследие именно в этой области контактов и взаимопроникновения внутреннего и внешнего. Наиболее интересным с точки зрения идеи притяжания и типологии исторических форм выражения КП следует считать изменчивость этих границ между внешним и внутренним, их динамический характер. Тело, которое современному сознанию рисуется как эталон «притяжания», как идеально единая и полная сфера «подлинно-моего» (Дано мне тело — что мне делать с ним, \ Таким единым и таким моим?), некогда расценивалось в этой связи иначе. Во всяком случае и мифопоэтические и специально языковые данные (в частности, относящиеся как к составу именного класса «части тела», так и к способам фиксации так называемой неотчуждаемой принадлежности) нередко рисуют довольно отличную от современной картину. Поэтому нет особых оснований удивляться тому, что для архаического сознания относительно и само понятие границы тела. Некоторые вне тела находящиеся объекты нередко трактуются сознанием и языком как неотчуждаемые, подобно руке или глазу. В других случаях «свое» неотчуждаемое тело имеет непосредственное продолжение в «своем» же отчуждаемом внешнем теле, пределы которого часто определяются в зависимости от сакрального значения персонажа. Так, сакральная фигура царя обладает особенно «мощным» и «богатым» телом. Оно включает, помимо самого царя, его жену, потомство, дом (дворец), поселение (город), царство (страну), пищу (ср.: ...До того как еду и питье \ Называли «моя» и «мое»...), которая теснейшим образом связана с ростом тела, с наследием, с имуществом (с точки зрения тела пища — «моя», как и дети, потомство, образ тела во времени)27. Аналогичные проблемы возникают и в связи с понятием так называемой своей территории, актуальным как для животных, так и для архаических человеческих коллективов, в частности, и потому, что такая территория нередко оказывается кормовой базой (пища). Род или племя, принадлежащие к подобным архаическим коллективам, не только иногда осознают себя (напр., в автоописаниях, ритуалах, языке и т. п.) как тело или ствол, как некое заполнение (само вед. purusa- имеет ту же семантическую мотивировку), но и свою пространственную проекцию («свою» территорию) они склонны трактовать как продолжение тела, принадлежащее им. Из этнографических и этнолингвистических исследований хорошо известно, что именно в связи с этой сферой принимаются самые усиленные меры для детального, иногда поражающего скрупулезностью, выражения всех видов и степеней притяжательности как языковыми, так и внеязыковыми средствами. То же относится и к тем ситуациям, когда речь идет об изменении границ «своей» территории, т. е. — чаще всего — об увеличении или об уменьшении «тела», а также об операции перехода от одного обладателя к другому. Смысл «Лесного царя» Гете в известной мере может быть сведен к изображению такого перехода от одного обладателя к другому и его последствий (исходная напряженность коллизии объясняется не только резкой противопоставленностью исходного и конечного обладателей, но и крушением иллюзии ребенка о его неотчуждаемой принадлежности отцу; характерно, что на определенной стадии развития ребенок не отделяет себя от матери, включая ее в «свое» пространство; ср. неумение показать, где мать /т. е. выделить ее из «своего» пространства/, при условии нахождения с нею в теснейшем контакте, напр., сидя у нее на руках, при том что в других условиях опознавание происходит без каких-либо нарушений). Усвоение правил операций присвоения и отчуждения составляет, как известно, необходимый этап в развитии ребенка, и позднее эти операции неоднократно «проигрываются», как в связи с новыми, непредусмотренными ситуациями, так и в связи с заранее отмеченными ключевыми моментами (ср. ритуалы, связанные с жертвоприношением, где снова выступает уже отмечавшийся мотив обмена).

Использование образа тела в качестве некоей модели, с помощью которой мифопоэтическое сознание формировало идею притяжания, существенно облегчалось тем обстоятельством, что тело (—> человек) выступало как универсальная модель всей Вселенной, и, следовательно, связи идеи притяжания с образом тела в принципе осуществлялись по разным направлениям. Можно напомнить лишь некоторые из них — использование образа тела и его функций во всем многообразии жизненного (телесного и духовного) опыта в ядре архаичной классификации элементов мира, на основе которой складывались и собственно грамматические категории (во всяком случае, их остов); усвоение телу вселенского пространства через его связь с обозначением частей тела, ср., с одной стороны, глава горы, подножье холма, горный хребет, устье реки, горловина озера, болотное очко и т. п. и, с другой стороны, систему предлогов-превербов, восходящих к названиям частей тела и задающих основные пространственно-временные координаты мира в терминах отношений, ориентированных на некий центр, в котором находится тело; введение названий тела (и его частей) в качестве обозначения грамматических категорий, причем прежде всего таких, которые имеют самое непосредственное отношение к теме (ср. вед. purusa как Первочеловек, первотело и как обозначение грамматического лица /ср. prathamapurusa в применении к 3-му лицу, букв. — 'первое лицо', madhyamapurusa, о 2-м лице, uttamapurusa, о 3-м лице/ или вед. tanu- 'тело', но и 'особа', 'лицо', 'сам' /почти исключительно к 1-му лицу/; ср. sarira- и т. п.) и др.

Но параллельно присвоению внешнего пространства тела, т. е. строимого из элементов тела и описываемого ими мира, происходит аналогичный процесс и в его внутреннем пространстве, но суть этого процесса, состоящего в выработке все более интенсивно-субъективных ипостасей тела, в углублении внутрь с целью обнаружения некоего ядра, по отношению к которому само тело могло бы рассматриваться как внешняя и даже в акте смерти отчуждаемая оболочка, оказывается совершенно иной. Можно полагать, что в условиях все прогрессирующей экспансии тела вовне, приводящей ко все более полному захвату-освоению внешнего мира, единственным (или во всяком случае наиболее эффективным) способом сохранения единства микрокосма (тела, человека) и макрокосма (мира), которому грозил распад, было открытие некоего противоположного направления движения, которое уравновешивало бы «внешние» устремления тела. Речь идет о движении «от тела» не вовне, а внутрь. И в самом деле, история сознания с бесспорностью фиксирует параллелизм между «внешним» освоением мира и «внутренним» углублением тела в свои собственные бездны. Тело как бы специализирует некоторые свои части, свою сердцевину (кстати, на первый взгляд она выглядит бесполезной для освоения внешнего мира, поскольку она «бесчувственна», т. е. лишена способностей к восприятию мира через зрение, слух, вкус и т. п.) и превращает ее в орган нового познания, опирающегося на совершенно иные принципы освоения мира в его более тонких и более сложных структурах. Это тело, о котором отныне приходится говорить лишь метонимически, все глубже дифференцирует само себя, выделяя в себе все более сокровенные слои: оно все увереннее постигает искусство сосредоточения на самом себе, поиска своей сердцевины как семантически наиболее богатой части тела, приобретающей способности быть наиболее представительным органом тела в познании и самого мира и тела. Теперь освоение мира обретает новый и наиболее могучий инструмент — мысль, рефлексию, познание. Именно на этих путях, в ходе развития сознания и его категорий, возрастает внутреннее содержание идеи притяжания, которое уверенно направляется в сторону антропоцентризма (нельзя считать случайностью то обстоятельство, что ни в одном из известных языков не отмечена ситуация, когда бы идея притяжания и КП имела более полное в формальном и более богатое в семантическом отношении выражение в связи с предметной или животной сферами, а не в связи со сферой человека)28. Продолжением пути в этом направлении служит та сфера, где формируется личное (а затем и личностное) начало, ориентированное на максимум субъективности, т. е. на предельную удаленность от сферы объективного и объектного с ее внешними про-

I

странствами. В этой функции как раз и обнаруживает себя Я как «сокровеннейшая часть каждой души». Верх отъединенности и субъективности, только оно и обеспечивает во всей глубине связь с полюсом объективности, с миром. Предельный синтез двух этих начал, осуществляемый как прорыв между двумя до отказа разведенными явлениями (Я как транспозицией тела, микрокосма в сторону субъективности и миром, макрокосмом), фиксируется словом «м о е», сказанным Я о мире в его целостности или о его части. Но само это словоупотребление невозможно без уже совершившейся экспансии Я на мир и на самого человека — его телесную и духовную структуру. Для угнездившегося во внутреннем глубинном центре Я эта структура (пространство — тело) как раз и образует границу, которая, говоря в общем, разделяет неотчуждаемо присвоенное от присвоенного неокончательно и допускающего отчуждение. Во всяком случае исключительно важно учитывать, что структура Я не может не быть связана с формированием новых форм притяжания, укорененность которых в Я совсем иного (более глубокого) порядка, нежели «неотчуждаемость» руки телу. Но не менее важна и другая (внутренняя) граница между изменчивым и эмпирическим Я, выступающим как субъективная ипостась объективного начала, его (Я) доля в высшей форме этого начала. Абсолютное Я как сумма всех эмпирических Я, взятых в их предельной глубине и широте, в свою очередь формирует новые разновидности идеи притяжания (в частности, связанные с идеей отказа эмпирических Я от обладания, от своего Я, с тенденцией к деперсонализации, анонимности, к тому, чтобы, по слову поэта, «выписаться из зеркал»).

На этом этапе развития сознания идея субъективности занимает центральное место и определяет те точки, где наиболее напряженно и творчески развертывается смысл идеи притяжания (и в данном случае легко обнаруживается особая предрасположенность языка фиксировать эту идею и проявления соответствующей категории именно в тех позициях, где субъективность обнаруживает себя с наибольшей полнотой). Хотя Я, видимо, можно определить через углубляющееся движение во внутреннем пространстве29, его прямое назначение проявляется в акте речевой коммуникации, где Я обозначает автора речи, центр, по отношению к которому ориентирована вся речевая коммуникация. Исторически же, в рамках всей схемы развития, Я оказывается крайним этапом развития пространства, тем его пределом, где оно становится подлинным языком (Язык пространства, сжатого до точки...) — о мире и о себе. Парадоксальность ситуации, повторяющейся, по сути дела, на всем протяжении развития идеи притяжания (см. выше), и в данном случае состоит в том, что наиболее специфическое, абсолютно единое и центрированное, предельно удаленное от сферы вещно-объектного30, как раз и оказывается лучшим средством нового захвата-освоения в мире того, что иным образом не могло бы быть присвоено; соответственно и идея притяжания нигде и никогда не становилась содержательно столь богатой и насыщенной, как в связи с предельно «формальным» Я. Шеллинг справедливо говорил о Я как принципе философии («Vom Ich als Prinzip der Philosophie» — название одного из его сочинений); не случайно, что именно философия становится той областью, где наиболее глубоко и полно разрабатывается структура Я в связи с проблемой познания. Как бы то ни было, но отныне бытие не может быть полноценно понято и освоено вне субъектной перспективы; более того, само бытие получает возможность воплощения в качестве субъекта, который определяет все в мире, являясь в нем и для него единственной мерой и определенностью (ср. ницшевского «сверхчеловека» как своего рода Пурушу).

Логически Я не предполагает с неизбежностью другого ив известном смысле самодовлеюще (ср., в частности, Ego-центрическую притяжательность). Но, оставаясь в изоляции, отсекая от себя «внешние» выходы, оно не может реализовать наиболее уникальные и сильные из своих возможностей и, осужденное на безответность, замыкается на самом себе. Однако будучи выведено из чисто пространственного ряда и помещено в контекст коммуникации, Я неизбежно вызывает понимание другого, проблеме которого так много внимания уделено в XX в. (Бубер, Мейер, Эбнер, Марсель, Гейдеггер, Сартр и др.). В свою очередь введение в схему другого создает условия для становления уже не Ego-центрической притяжательности, что составляет решающий шаг на пути формирования КП с ее универсальными заданиями, и для дальнейшей субъективизации Я, еще более освобождающегося от чисто пространственных характеристик. В этих условиях Я окончательно конституируется, осознается и открывает для себя еще более далеко идущие перспективы лишь после того, как появляется другой (ср. уже упоминавшееся «Детство Люверс», где роль другого для становления личности стоит в центре внимания). Без другого Я (человек) не может быть мерой вещей, поскольку они не вызваны к той жизни, которая судит и рядит, и для меры, заданной Я, нет еще сферы приложения.

После многочисленных исследований (в частности, Бенвениста) нет необходимости говорить об особенностях каждого из трех элементов в схеме личных местоимений. Достаточно лишь подчеркнуть, что шифтерная природа особенно интенсивно проявляется в личных местоимениях, во-первых, и именно в 1-м лице, во-вторых. Бедность 3-го лица (собств. «не-лица») в этом отношении очевидна, и доказательства ее приводились не раз (ни у Я, ни у Ты в акте коммуникации нет необходимой и непосредственной связи с Он; Он может входить в контекст с Я только через стадию трансформации его в Ты; на ранней стадии развития язык мог описывать только некую реальность, но не потенциальность и только в конкретном акте коммуникации; описывая ее с точки зрения Я, язык трактовал Он как реальность дальнего t плана или вовсе ставил его вне реальности). Но и Ты, объединяемое с Он, как другой, уступает Я в интенсивности (в частности, Ты может быть одним объектом для многих Я, вступающих в коммуникацию с этим Ты, тогда как Я ни с кем не делит денотата и остается всегда уникальным и абсолютно индивидуальным). Есть основания полагать, что в длинном ряду исторических воплощений идеи притяжания 1-е лицо стало тем локусом, где прежде всего сложились предпосылки для формирования КП и, главное, где она была введена в акт речевой коммуникации (ср. Еgo-центрнческую ориентацию КП, отчетливо выступающую в любом из известных языков). Действительно, существует достаточное количество примеров, которые свидетельствуют, что «притяжание» в связи с 1-м лицом по своему характеру отличается от такового в связи с 2-м лицом и тем более с 3-м лицом; что первый случай архаичнее второго; что именно из 1-го лица началось распространение идеи притяжательности и генерализирующих тенденций в структуре этой категории; что, наконец, только 1-е лицо (Я) органически укоренено в пространственно-временной схеме как ее центр — здесь-теперь (характерно, что эта же ситуация воспроизводится в центральном годовом ритуале, прообразующем творение в его сакральном максимуме; следовательно, и в акте речи деятель, описываемый знаково отмеченным «здесь-теперь», тоже выступает как своего рода демиург, голос этого места и времени, направленный вовне и «персонализующий» пространственно-временную характеристику). С известной точки зрения само соединение «здесь-теперь» с актом речи как раз и представляет собой порождение Я, которое (Я) замыкает пространственно-временное и языковое. В истории языкознания (как в общих, так и в конкретных исследованиях, посвященных происхождению тех или иных языковых элементов) не раз подчеркивалась связь «здесь-теперь» с категорией 1-го лица (соответственно, «там» — с 2-м лицом и т. п.) и, в частности, то, что «здесь-теперь» выступало в качестве субстрата 1-го лица31. Отмеченности Я как воплощения центральной точки «здесь-теперь» (ср. правдоподобную точку зрения, согласно которой и.-евр. *Не-g'Н-(om) 'Я' трактуется как местоименно-указательный элемент с значением 'вот-здешнесть', 'Hierheit') соответствует и особый характер структуры «притяжания» в связи именно с этим локусом. Во всяком случае здесь его сильная позиция, и здесь оно выступает полнее и рельефнее всего. Не случайно, что разные формы «притяжания» становятся основой для развития других элементов языка именно в связи с перволичной формой (ср. развитие в 1-м лице Pron. poss. новых смыслов — близость, интимность, положительность и т. п.). Впрочем, преимущественная важность ориентации на 1-е лицо обнаруживается и в ряде других фрагментов языковой системы (напр., в связи с отдельными грамматическими категориями) или в узусе языковых элементов в тексте, не говоря уже о сфере бытия и познания. Что касается последней, то уместно напомнить «онтологическую» этимологию, идущую от Гегеля и не раз использованную Гейдеггером, согласно которой нем. mein 'мой' на некоей глубине связывается с meinen 'иметь мнение' (ср. *meinen как 'моить', 'делать моим' в экспериментальном языке философии); кажется, не исключены и некоторые сравнительно-исторические основания подобной этимологии. Как бы то ни было, подчеркиваемая в этой этимологии связь Я, «мой» и субъектно-ориентированной мыслив высшей степени поучительна. Она объединяет как раз те элементы, которые образуют острие стрелы, направленной человеческим сознанием для освоения-усвоения новых пластов бытия и формирования в будущем на их основе адекватных им форм притяжательности.

Примечания

1 Ср. такое знамение времени, как Симпозиум по глоссогенетике (Trans-disciplinary Symposium on Glossogenetics), состоявшийся в Париже в августе 1981 г. (опубликованы материалы).

2 Ср., с одной стороны, случаи, когда одна категория возникает в результате переосмысления-трансформации другой категории (напр., категория вида > категория времени и др.), и, с другой стороны, случаи, когда категория основана на обобщении совокупности фактов словообразовательного или синтаксического уровней. Наконец, следует помнить, что существует и такая категориальная перспектива, которая связана с выходом из собственно языкового пространства (ср. формирование некоторых логико-философских категорий на базе языковых категорий).

3 См., напр.: Вейнрейх У. О семантической структуре языка. — В кн.: Новое в лингвистике. Вып. V (языковые универсалии). М., 1970, с. 170—171.

4 Ср. соответственно проблематику «Пира» и «Протагора».

5 Стоит отметить, что интерес к категории притяжательное™ за последние четверть века существенно возрос. Ср.: Притяжательность (посессивность) и способы ее выражения. — В кн.: Структура текста — 81. Тезисы симпозиума. М., 1981; Категория притяжательности в славянских и балканских языках: Тезисы совещания. М., 1983; Категория посессивное™. — В кн.: Славянское и балканское языкознание. Проблемы диалектологии. Категория посессивное™. М., 1986, с. 132—247 и др.

6 См.: Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М., 1958, с. 80 (5.6). Ср. еще: «Тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы моего мира» (с. 81; 5.62).

7 Pulleyblank E. G. The Beginnings of Duality of Patterning in Language. — In: Papers prepared for the Transdisciplinary Symposium on Glossogenetics. P., 1981.

8 Ср. в связи с соотношением мысли и слова: «То, чего мы не можем мыслить, того мы мыслить не можем; мы, следовательно, не можем и сказать того, чего мы не можем мыслить» (Витгенштейн Л. Указ. соч., с. 81; 5.61).

9 Новое имя (или имена) нередко усваивается человеку и в другие важные моменты его жизни (напр., при инициации, в некоторых экстремальных условиях и т. п.), о чем хорошо известно из литературы прежде всего этнографического характера.

10 Есть сведения о том, что первобытное или вообще достаточно архаическое общество знает что-то вроде специальных институций по охране имени от возможных опасностей.

11 Из установки на признание внутренней связи между именем и формой (ср. др.-инд. namarupa), словом и тем, что оно обозначает, объясняется психотерапевтическая функция овладения названием (назвать —> объяснить, т. е. освоить), а также роль названий в становлении личности, особенно в детстве. Ср.: «По летам живали на том берегу Камы на даче. Женю в те годы спать укладывали рано. Она не могла видеть огней Мотовилихи. Но однажды ангорская кошка, чем-то испуганная, резко шевельнулась во сне и разбудила Женю. Тогда она увидела взрослых на балконе. Нависшая над брусьями ольха была густа и переливчата, как чернила. Чай в стаканах был красен. Манжеты и карты — желты, сукно — зелено. Это было похоже на бред, но у этого бреда было свое название (здесь и далее разрядка наша. — В. Т.), известное Жене: шла игра. Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний [...] Женя расплакалась. Отец вошел и объяснил ей [...] — Это — Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка... Спи! Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, — Мотовилиха. В эту ночь это объяснило еще все, потому что в эту ночь имя имело еще полное, по-детски успокоительное значение. Но наутро она стала задавать вопросы о том, что такое — Мотовилиха и что там делали ночью [...] В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью» (Б. Пастернак. Детство Люверс). Эта внутренняя потребность ребенка в знании имени, названия может быть с известными основаниями сопоставлена с такой же потребностью в архаичных коллективах, отраженной в ритуалах имяположения, взятых во всем их многообразии. Учитывая отмечавшуюся многими специалистами связь ритуала с социальными конфликтами (в широком смысле) (ср. Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983, с. 112), приходится считать весьма вероятным, что и обряды, связанные с наречением, представляют собой средство борьбы с социальной энтропией, способ гармонизации жизни как в ее космологическом, так и социальном планах, гарантию целостности.

12 Поневоле приходится оставить в стороне интересный вопрос о типологии ситуаций обладания, как они фиксируются сознанием, в частности языковым. Особенно поучительным мог бы оказаться анализ разных типов взаимообладания и тех случаев ситуации «обладания», когда вопрос о Р и R решается по-разному в зависимости от доминирующей точки зрения. Ср., напр., частые конфликты в связи с разной трактовкой «направления» обладания между членами архаичных коллективов, в которых сочетаются принципы, могущие рассматриваться как противоречащие друг другу при определенных условиях (характерный пример — сложности у ндембу, сочетающих матрилинейность с вирилокальным браком).

13 Ср.: Mauss M. Essai sur le Don, forme archaique de l'echange. — L'Annee sociologique 1904—1905, vol. 9 и др., и особенно развитие этой идеи в трудах ряда этнографов и специалистов в области социальной антропологии, включая К. Леви-Строса. Результатами универсального обмена выступают «новое» обладание (обладают-владеют всем, что включено в процесс echange: местом, властью, имуществом, женщиной /брак как обмен, ср. овладеть в разных сферах/, словом и т. п.) и, следовательно, перераспределение обладаемого и соответственно обладателей, которое в свою очередь выступает как часть этого универсального обмена.

14 Впрочем, в разных вариантах мифов творения известны сюжеты или отдельные мотивы, которые объясняют обладание даже неотчуждаемой собственностью (как, напр., части тела) особыми «креативными» операциями (изготовление глаз из солнца, костей из камня, волос из растений и т. п.), ср. миф о Пуруше и многочисленные соответствия ему. Явная или скрытая установка на «творящее» действие как мотивировку появления разных видов обладаемого предполагает состояние, когда возникшая собственность (R) еще не была неотчуждаемой или вообще не относилась к классу R.

15 Подобная ситуация лучше всего выражена в трагедии «Тантал» Вяч. Иванова, в которой автор проникает в глубины мифопоэтического сознания и создает логически безупречную конструкцию, усиливающую идею, связываемую с образом Тантала в древности. У русского поэта «Тантал» — трагедия одиночества, замкнутости в самом себе, безблагодатности. Сыну Зевса и Обилия, Танталу принадлежит не только то, что ему нужно, но — по идее — и все остальное в пределах возможностей смертного. Он не умеет давать, поскольку не знает другого и его нужд и действует своевольно и эгоцентрично (можно напомнить, что воля к власти-обладанию предполагает установку на самовозрастание и выхождение за пределы, чего нет у Тантала); он не умеет и брать, поскольку и у него нет нужды в приобретении-присвоении; не умеет задать меры сущему, поскольку не знает и своей собственной меры. Тантал— избыток, сверхполнота, абсолютное обладание. В этих условиях Тантал не может «умалиться», т. е. найти некое поле, на которое была бы направлена его избыточность. Он замкнут самим собой и своим зеркалом — Солнцем, и различение Тантала и его отражения почти невозможно. Избыток запирает Тантала в его одиночестве. Лишь несколько примеров: Тантал. Встань, Солнце, из-за гор моих! Встань озарить | избыток мой, и вознесенный мой престол, | мой одинокий... | Встань, око полноты моей... \ и слав моих стань зеркалом в поднебесьи, \ мой образ — Солнце... Хор. Ты красуйся, Тантал-царь, \ избытком смеющимся \ Геи-Всематери; Тантал. ...Зовусь: Избыток; и слыву: Богачество. | Бессмертным я содружник. И какой бы дар \ измыслил мне Кронион? ... | Им вожделеть и брать дано; неведомо желанье мне... \ Чего б алкал я, тем я сыт. \ За чем бы длань простер, | — на лоне. Наводнил избыток мой \ желаний поймы... \ Один в себе несу я мир божественно. \ Но тесен мир моим алканиям... Нет, девы! Из себя — себя творить, \ собой обогащать и умножать себя, \ воззвать из недр своих себя иного — волю я \ ...Дарами, девы, волен я бессмертных чтить; \ но их дары мне неугодны. Чужды мы. | Я есмь; в себе я. Мне — мое, мое ж — я сам, | я, сущий... Ср. о невозможности подлинного дара: Т а н т а л. За дар улыбчивый благодаренье вам... Предводительница хора. Твоих обилий дань и струй и веяний, | тебе дар утра, Тантал, от даров твоих. Тантал. Не дань мила: вы дар у одаренного \ с отрадой благодарности отъемлете. Предводительница хора. Ты полн, владыка! и тебя ль мне одарить? и т. д.

В качестве прежнего обладателя R могут выступать и неперсонифицированные, даже недифференцированные субъекты, в частности природа в целом. В таком случае обладаемое R трактуется как форма общего и естественного (но не всегда проявленного) достояния, как «божье», а процесс присвоения совпадает с переходом из сферы природы в сферу культуры. Показательно, что представление о «божьей» принадлежности такого R часто не отменяется и в ситуации, когда это R одновременно принадлежит и человеку, который в таком случае выступает как временный обладатель R, удостоенный дара свыше (ср. идеи, связанные с землей, во многих патриархально-крестьянских коллективах).

17 См.: Инголлс Д. Г. X. Введение в индийскую логику навья-ньяя. М., 1975 (здесь же в приложении — русский перевод второй главы книги: Goekoop С. The Logic of Invariable Concomitance in the Tattva-cintamani. Dordrecht, 1967).

18 Ср. понимание проникновения как «общности места» (samanadhikaranya), анализ вмещаемого и места (соотв. adheya и adhikarana), субстраты, или вместилища (соотв. adhara и asraya), разработку понятий контакта и (неотъемлемой) присущности (соотв. samyoga и samavaya) и т. п. Отношения субстанции к своим частям, действий и качеств к субстанциям также могут быть выражены квазипространственными схемами и, в конце концов, допускают их понимание в духе «расширенной» притяжательности. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что в связи с «проникновением» в форме логического вывода вместо притяжательного суффикса навья-наяяки в качестве синонима употребляют термин «место» (adhikarana). См. Инголлс Д. Г. X. Указ. соч., с. 38.

19 Ср. отчасти: Топоров В. Н. К генезису категории притяжательности. — В кн.: Категория притяжательности в славянских и балканских языках. М., 1983, с. 99—107.