Библиотека

Теология

Конфессии

Иностранные языки

Другие проекты

|

Ваш комментарий о книге

6. Новый ландшафт

ОТЪЕЗД ИЗ ДОМА

ЗАКЛАДКА ОСНОВ

ВОПРОС МАСШТАБА

НОВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА

РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

НЕПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Археология

Морфология деревень и полей

Топонимика

«Вам надлежит обосноваться там навсегда, построить новые дома и отремонтировать старые... Вам необходимо будет трудиться и возделывать все эти поля и виноградники, как уже обрабатываемые, так и новые, во имя своего и нашего благосостояния, вам надлежит тщательным образом расчистить дубовые леса на плодородных участках, пригодных для земледелия, и ввести их в постоянный оборот... И вам надлежит усовершенствовать все»1.

В 1237 году епископ Фома Вроцлавский пожаловал Петру, бургомистру (Schulze) второго города в его епархии Нисы, 200 мансов фламандского типа «в дубовом бору» для расчистки и освоения. Жалованные земли образовывали единый участок, тянувшийся на запад от левого берега реки Нисы, крупного притока Одера. Двести фламандских мансов составляют 8 тысяч акров, из чего можно заключить, что весь проект был довольно амбициозен, Спустя столетие после передачи этой земли был проведен обмер всех земель епархии, на основании которого можно судить об успехе предприятия. На месте «дубового бора» стояло четыре деревни разного размера (61, 20, 80 и 43 фламандских манса) с общей площадью почти 200 мансов. Названия у этих деревень были германские. Одна называлась Петерсхайде (((вересковая пустошь Петра»), по-видимому в честь первоначального локатора Петра Нисского; две других — Шёнхайде («красивая вересковая пустошь») и Фридевальде («мирный лес») напоминают интонацию агитационного текста. Петерсхайде, Фридевальде и Гросс Бризен имели собственные церкви с земельным участком величиной в два мансс1. а жители небольшой деревушки Шёнхайде (занимавшей всего 20 мансов), по всей видимости, ходили на службу в одну из этих церквей. Во всех деревнях староста имел в собственности значительный надел (14, 4, 18 и 7 мансов). В деревне Гросс Бризен была таверна, в Петерсхайде и Шёнхайде — таверна и водяная мельница, а деревня Фридевальде, к которой относились 80 мансов, то есть 3 200 акров пашни, вероятнее всего, была центром районного масштаба2. За сто лет полоса первозданного леса превратилась в обжитой ландшафт со всей комплексной системой производства пищевой продукции, средств общения и отправления культа, которой располагало средневековое общество. Каков же был механизм этих революционных преобразований?

150

Роберт Бартлетт. Становление Европы

ОТЪЕЗД ИЗ ДОМА

Новые крестьянские поселения могли развиваться в различных формах. Это мог быть процесс постепенный, путем расширения уже существующих поселений, либо в виде массированного освоения новых участков, как в случае с новыми поселениями, планомерно заполнявшими карту Восточной Европы. Иногда процесс освоения стимулировался строительством новых крепостей или объектов церковного назначения, которые служили своего рода песчинкой в раковине, притягивая к себе новые поселения. Так, например, в 1101 году восточнее Зале (примерно на границе между немецкими и славянскими поселениями) был реорганизован и получил нового настоятеля Виндольфа монастырь Пегау, и тот немедленно принялся за реконструкцию зданий аббатства, действуя продуманно и тщательно, подобно «искусному мастеру по изготовлению печатей»:

«Он изучил территорию, разровнял неровные или болотистые участки, расчистил заросли кустарника. Он расширил и увеличил надел и искусно превратил доверенную ему церковь в образец совершенной красоты, как если бы это была узорная печать... он начал обрабатывать землю, которая теперь в его честь носит название Аббатисдррф (то есть ((Аббатская деревня»), убрал лишние деревья и подлесок, раскорчевал пни и расширил поля; когда здесь была построена церковь и дом для надобностей жителей, он передал их монахам в вечное пользование»3.

В последнее время в научных кругах появилась тенденция принижать сельскохозяйственное значение монастырей, в первую очередь основанных в XII веке, но в таком случае более подходящей представляется прежняя героическая трактовка их истории. Новые аббатства, в свою очередь, означали новые деревни.

Точно так же и новый замок мог способствовать образованию в непосредственной близости, то есть под его защитой, нового поселения. Крепости подчас ставились в необжитых местах — либо для того, чтобы использовать фактор труднодоступности, либо в силу того, что они строились на опасных границах, как было в случае с военными сооружениями монахов Сент-Кугата в Каталонии в 1017 году — «в бесплодных топях и уединенных местах, чтобы противостоять засадам язычников»4. Однако отстроенные и заполненные воинами фортификационные сооружения требовали рабочей силы и провианта — и то и другое удобнее всего было добыть у окрестного земледельческого населения, которому замок в свою очередь служил защитой. На каталонской границе рост числа поселений действительно был следствием военного строительства: «в этом районе едва ли найдется одна современная деревня, которая своим происхождением не обязана какой-нибудь крепости X века» 5.

6. Новый ландшафт

151

Архиепископ Тирский Вильгельм так описывает последствия другой программы строительства замков, предпринятой крестоносцами в районе между Иерусалимом и Аскалоном в 30—40-е годы XII века:

«Имевшие землю в прилегающем районе чувствовали защиту со стороны соседних замков и построили в их окрестностях (suburbana/оса) множество селений. В них жили многие семьи и земледельцы, и в силу их расселения здесь весь район стал более спокойным и начал поставлять округе большое количество продовольствия» 6.

Среди этих новых поселений был Бет-Гибелин, где госпитальеры предоставили колонистам льготные права, «с тем чтобы лучше шло заселение этой земли»7. Каждый житель имел солидный надел в два каруката (порядка 150 акров), вносил за него ренту и мог передавать по наследству. Датированный 1168 годом список поселенцев свидетельствует, что многие из них прибыли в эти места из Западной Европы: Санчо Гасконец, Стефан Ломбардец, Петер Ката-ланец, Бруно Бургундец, Герард Фламандец, Гилберт Каркасонец и т.п. Крепости 30-х годов XII века вызвали к жизни колониальные поселения европейских земледельцев и ремесленников.

Если документальные свидетельства, относящиеся к правовым условиям существования новых деревень (о чем шла речь в предыдущей главе), достаточно многочисленны и пространны, что вполне объяснимо, то механизм миграции можно восстановить силой воображения, но не на основе документов, которых на этот счет почти не сохранилось. Переселенцы наверняка делали какие-то распоряжеши по поводу оставляемого в родных местах имущества, транспорта для переезда на новое место и получения там новой собственности; им наверняка требовалась информация и на первое время поддержка; однако из существующих свидетельств можно составить лишь самое общее представление об этих процессах жизненной важности. Так, нам известно, что в 1210 году братья Петр и Фортуний Гарсиа продали свою землю монастырю Санто Доминго де ла Кальсада за 166 морабетинов (morabetinos), поскольку «желали уехать и присоединиться к новым поселенцам в Мойе (voientesireadpopulationemMohie)»Q. Нам не известно доподлинно, сколько земли они продали, на каких условиях получили надел в Мойе и была ли им вообще какая-то выгода от такого обмена, в долгосрочном или сиюминутном плане. Даже в наши дни нелегко проследить судьбу иммигрантов в каждом конкретном случае от отправной точки до конечной цели. Когда же речь идет о Средних веках, это практически невозможно. Упоминания о переселенцах, покидающих родной дом, как в случае с братьями Гарсиа, встречаются крайне редко. Выходит, что картину реального процесса переселения той эпохи мы можем воссоздать лишь в самом общем и весьма умозрительном плане. Тем не менее постараемся сделать все, что в наших силах.

152

Роберт Бартлетт. Становление Европы

Для начала представим себе крестьянина, надумавшего переселиться в другие края, и колониального землевладельца, решившего привлечь держателей. Предположим, первый — младший сын своих родителей, либо преступник, или же просто человек, движимый голодом, как «многие, оставившие свои поля в годину великого голода в Германии и искавшие прибежища в Польше» в 1264 году9. Естественно, между землевладельцем и этим потенциальным контингентом переселенцев должен был существовать какой-то обмен информацией. Такой обмен мог происходить неофициально в виде циркулировавших среди путешественников слухов, однако более надежным каналом была целенаправленная пропаганда. Восточногерманские феодалы, желая заселить и освоить свои владения в малолюдных приграничных районах либо недавно завоеванных территориях, нередко проводили в обжитых областях западной Германии целые кампании по привлечению поселенцев. Одним из ранних примеров такого рода может служить Випрехт Гройцшский, «правитель областей, населенных сербами», который приблизительно в 1104 году «организовал расчистку новых земель в епархии Мерзебург». После этого он двинулся во Франконию, где жила его мать со вторым мужем, и «многих франконских крестьян увел с собой и повелел им возделывать эти земли после того, как расчистяг их от леса, и владеть ими с правом наследования» ^.

Особенно живо картину ряда энергичных мероприятий по набору поселенцев рисует «Славянская Хроника» Гельмольда Босаус-ского, написанная в 70-х годах XII века. Он описывает освоение недавно завоеванной Вагрии (Восточный Голыптейн), предпринятое по инициативе графа Адольфа II в 40-х годах XII века:

«Поскольку земля была необитаема, он разослал повсюду гонцов — во Фландрию, Голландию, Утрехт, Вестфалию и Фризию, призывая всех, кто испытьшает нехватку земли для пашни, прийти со своими семьями и занять эту хорошую и обширную землю, которая плодородна, полна зверя и рыбы и удобна для пастбищ... Вняв этому призыву, бесчисленное множество людей разных племен поднялись с места и с семьями и пожитками двинулись в Вагрию к графу Адольфу, дабы получить обещанную им землю»1'.

В последующие десятилетия такую политику восприняли и другие немецкие землевладельцы. Альбрехт Медведь Бранденбургский

«послал гонцов в Утрехт и на берега Рейна, а особенно — в те края, где люди страдают от близости океана, то есть в Голландию, Зеландию и Фландрию, и те привели большое количество людей, которые поселились в крепостях и городах славян» 12.

Какое-то представление об этих вербовочных предприятиях дает документ 1108 года, содержащий призыв к влиятельным мужам Вестфалии, Лотарингии и Фландрии помочь в завоевании земли вендов. Текст адресован не столько крестьянам, сколько гос

6. Новый ландшафт

153

подам, однако вероятнее всего, что эти две категории имели в отношении земли схожие интересы:

«Эти язычники — худшие из людей, но земля их — самая лучшая, с дичью, медом и хлебом. Если ее начать обрабатывать, она будет приносить столько, сколько не приносит ни одна другая земля. Так говорят люди знающие, Итак, о саксонцы, франконцы, лотаринщы и фламандцы, здесь сможете вы и спасти свои души, и при желании получить прекрасную землю для освоения»13.

Упоминание о землях Восточной Европы в связи с их плодородием и необжитостью часто встречается в западноевропейских источниках. Венгрия, писал дядюшка германского императора Фридриха Барбароссы Отто Фрейзингенский, «славится как красивой природой, так и плодородием пашни». Однако, сетует он, «поля ее едва ли видели мотыгу или плуг», и недоумевает, какой волею «эта дивная земля оказалась в руках не людей, а чудищ в человеческом обличье»14. Французский монах Одо из Дойля, проезжая приграничные области Венгрии и Болгарии, замечал, что они «изобилуют тем, что дает сама природа и могло бы поддерживать поселенцев, ежели бы здесь были таковые»15.

Замечателен другой эпизод «Хроники» Гельмольда, проливающий некоторый, пусть неяркий, свет на рудиментарный механизм переселения. Описывая нападение славян-язычников на колонию фризов в Сюзеле (Вагрия), недалеко от балтийского побережья, он пишет, что хотя численность переселенцев и составляла 400 с лишним человек, но «когда явились славяне, в крепости не насчиталось и сотни, ибо все остальные к этому моменту отправились на старое местожительства распорядиться насчет остававшейся там земли» (ceterisinpatriamreversispropterordinandumpeculiumillicrelic-tum)^. Расстояние было не столь велико: из Фризии можно было за неделю добраться до Балтики, — однако на этом примере, быть может, единственном в своем роде, мы видим, что переселенцы езлили туда-сюда, устраивались на новом месте, возвращались назад, чтобы уладить какие-то дела, а потом снова отправлялись на восток. В некоторых случаях, особенно если оставленный надел был солидным, такая связь между старым и новым домом могла быть регулярной. Так, фуэро (закон) Толедо XII века предусматривает для гражданина возможность поездок во Францию, Кастилию или Галисию, либо посещения им «своих земель по ту сторону гор» в зимнее время17.

Современные исследования миграционных процессов особый упор делают на два фактора, которым едва ли можно найти документальное подтверждение касательно XII—XIII веков. Один — это вопрос пересылки денег домой. В XII веке существовала широкая практика отсылки поселенцами значительных сумм своим семьям на родину. Однако, учитывая, что в те времена существовали только серебряные монеты, подобные транссрерты были возможны, ско

154

Роберт Бартлетт. Становление Европы

рее всего, только для тех, кто непосредственно был связан с торговой сетью. Если итальянские купцы могли воспользоваться аккредитивами, а к сундукам с пенсами английских королей была приставлена вооруженная стража, то процветающим или предусмотрительным сынам Андалусии или Пруссии отсылать деньги родителям в Старую Кастилию или Саксонию было непросто. Однако, по всей видимости, для процесса миграции это не имело решающего значения. Другой важный момент, заметный в эмиграции сегодняшнего дня, — это реэмиграция, то есть возвращение части переселенцев домой. В Средние века, по-видимому, этот фактор играл существенную роль, особенно в тех случаях, когда переселенцу удавалось сколотить какое-то состояние на чужбине и хотелось вложить заработанное в том месте, какое имело для него настоящую ценность, то есть на родине. В другом случае возвращение домой могло означать полное крушение всех надежд и планов, и тогда это было возвращение для «зализывания ран». В Средние века, решившись на переселение в дальние края, люди возлагали свои главные надежды на обзаведение там своим хозяйством, и следовательно, возвращение назад было синонимом фиаско. В одном документе XIII века содержится некоторая информация, способная пролить свет на эту проблему.

В 1236 году епископ Гильдесгаймский заключил соглашение с графом Лауэнроле. Графство было разделено на две части. Так называемое «малое графство» отошло к епископу, а «большое» осталось у семьи графа. Жителям было предписано оставаться в своей части графства, а те, кто переселялся в другую, подлежали возвращению на место. «Однако тем, кто живет по ту сторону Эльбы либо в любом другом месте за пределами графства, разрешается при желании вернуться как в малое, так и в большое графство», говорилось далее в соглашении18. Этот документ несет большую информацию. Он показывает, что к 30-м годам XIII века миграция за Эльбу была уже абсолютно обычным явлением. Кроме того, он показывает, что возможность возврата переселенцев с той стороны Эльбы домой также не считалась чем-то из ряда вон выходящим. Возможно, не всякий переселенец получал на новом месте то, что ожидал. Не исключено, что реэмиграция вообще была распространена намного шире, чем мы можем себе представить.

Некоторые из уже приводившихся цитат рисуют переселенцев, покидающих родные поля или избавляющихся от своего надела, откуда ясно, что многие колонисты отнюдь не были безземельными. У себя на родине это были вполне состоявшиеся крестьяне-фермеры, Даже у тех, кто решался на переселение под влиянием безнадежных обстоятельств, порой имелась своя земля, которую они теперь продавали, как в случае с зависимыми крестьянами Гайнинге-на в Саксонии, которые, «разоренные грабежами и поджогами, под бременем крайней нищеты», отдали свои пять мансов господину и покинули родные края; либо «бедных скитальцев»19 Рейнской об-

6. Новый ландшафт

155

ласти, вынужденных в 70-е годы XII века «продать родовые владения и переселиться в чужие края»20. В этих случаях доход, полученный от продажи старого участка земли, мог стать хорошим подспорьем переселенцам на переходном этапе, пока они еще не получили новой земли, а также на первые, самые трудные годы. Переселение в чужие края требует не только воли, но и ресурсов. Уже в наше время было замечено, что ядро эмиграции составляют люди, занимающие средние ступеньки общественно-экономической лестницы, то есть не самые богатые и не самые бедные. У них, следовательно, есть и мотив, и способность к тому, чтобы перебраться на новое место и начать с нуля. К тому же для феодалов более привлекательными кандидатами в новые поселенцы были опытные земледельцы, нежели безземельные и нуждающиеся крестьяне.

ЗАКЛАДКА ОСНОВ

Одной из первых задач при основании нового земледельческого поселения было установление границ между домами, дворами и полями. В лесистой местности эта задача порой оказывалась достаточно сложной. Так, размежевание земель цистерцианского монастыря в Генрихове (Heinrichau) в Силезии осуществлялась путем наблюдения с вершины сначала одного холма, затем другого, а также с помощью дымовых сигналов для ориентирования на поросшей лесом местности. После этого пограничные знаки высекались на стволах деревьев21. В более открытой местности могло хватить и межи, пропаханной плугом22, в землях, лежавших восточнее Эльбы, эта задача была сложна, поскольку требовался не только раздел, но и обмер. Единицей измерения в Остзидлунге служил манс, то есть земельный надел площадью 40 или около 60 акров (соответственно для участка фламандского или франкского типа)23. Когда закладывалась новая деревня, требовалось сперва определить количество будущих участков и лишь затем проводить их разбивку на местноети. Иногда деревни даже назывались по количеству мансов — например, в Силезии была «деревня семи наделов» — Зибенхуфен (Siebenhufen)^, ныне — Семславице (Siemslawice). Делались и попытки к единообразию. Так, в некоторых областях, например, в Ноймарке в Бранденбурге, стандартным размером поселения стали 64 манса. Здесь половина всех новых деревень была именно такой величины-".

Порой в больших владениях число мансов служило только для ориентира, ибо трудно себе представить, чтобы во всех случаях проводились точные обмеры земли. Например, Владислав Одониж Великопольский в 1224 году жаловал Тевтонским рыцарям 500 мансов, а в 1233 году — цистерцианцам два участка по 2000 и 3000 мансов, при этом не надо забывать, что 3000 мансов — это порядка 200 квадратных миль2^. Даже при менее значительных пожалованиях чаще всего размер устанавливался приблизительно. Одна герцог-

156

Роберт Бартлетт. Становление Европы

екая грамота из Силезии XIII века регламентировала заселение двух деревень по немецкому закону и констатировала: «Поскольку число мансов, которые можно там разбить, точно установить пока невозможно, мы не в состоянии в точности предусмотреть объем прибыли, какую мы с этого получим))27. Самый ранний из дошедших до нас документов, имеющих отношение к основанию нового поселения в Силезии, был издан герцогом Генрихом Бородатым в 1221 году28. Речь в нем идет о деревне в составе пятидесяти мансов, однако делается следующее допущение: «если тамошний лес превышает по площади пятьдесят мансов, то мы все равно отдаем его деревне на тех же условиях»29. В самом деле, опасаясь, что впоследствии князь или сеньор проведут новый обмер и установят, что реально у крестьян оказалось земли больше, чем было рассчитано изначально, и деревне будут грозить более тяжкие поборы, поселенцы Остзидлунга подчас покупали себе иммунитет от такого перемера земли. Князь Рюгенский в 1255 году получил от каких-то поселенцев двадцать шесть марок, «с тем чтобы за их деревней навечно числилось столько мансов, сколько сейчас, и никакой новый обмер земли не проводился»30. Обследование земель Богемии в середине XIV века выявило, в частности, что участок, считавшийся равным шестидесяти одному мансу, на самом деле включал по меньшей мере шестьдесят четыре, и жители заплатили немалую мзду, чтобы только излишки ограничились этими тремя участками и больше никогда не перемерялись — их подати возросли в результате на пять процентов. Один цистерцианский монастырь с земельными владениями в Мекленбурге откровенно предписывал в своих бумагах: «Если господа [то есть герцоги Мекленбургские] спросят, сколько у нас мансов, надлежит по возможности это число занижать»31.

Однако в большинстве случаев обмеры земли все же проводились с достаточной точностью, Герцогская деревня Погель в Силезии, заселенная по фламандскому закону в 1259 году, была промерена и зарегистрирована как имеющая двадцать один манс плюс еще один заливной, который считался общинной собственностью32. Использовались специальные измерительные рейки и шнуры. Польское и чешское слово для обозначения последних {соответственно sznurи snura) происходят от немецкого Schnur, что говорит о немецком влиянии и в этой сфере33. Измерение шнуром (perfuniculidistinctionemили in funiculodistribucionis) упоминается летописцем Гельмольдом Босаусским34. Любопытно, что в ряде грамот об этом инструменте говорится с интонацией церковного текста: «И призвал он к себе язычников, и поделил между ними наследство шнуром» (divisiteisterraminfuniculodistribucionis)^. Однако существовали совершенно реальные шнуры и рейки, которые применялись при расчистке и обмере земли под пашню. Силезские герцоги имели собственных землемеров (mensuratores)^, и когда граф Гольштейнский Адольф попытался обмануть епископа Ольденбург-ского, «он велел своим землемерам пользоваться при обмере шну-

6. Новый ландшафт

157

ром короче обычного» и включил в расчет болото и лес37. В Генри-хове «земледельцев собрали сразу, как только закончили обмер»38. Прусский документ 1254 года упоминает «135 стандартных шнуров, которыми измеряются земельные наделы в Пруссии»39. Самым же убедительным надо признать тот факт, что на планах и картах XVIII—XIX века деревни и земельные владения Остзидлунга имеют прямоугольные очертания, что можно объяснить только тем, что поля и поселения разбивались с помощью простейших измерительных инструментов, какими являлись шнур и рейка.

Процесс обмера земли воссоздает дарственная грамота, оформленная Тевтонскими рыцарями в Пруссии в пользу саксонского аристократа Дитриха Тифенауского в 1236 году. Они пожаловали ему замок «и 300 фламандских мансов, ныне не обрабатываемых, но пригодных для пахоты, количество которых он установит обмером»40. Фламандский манс был в Пруссии стандартным участком, как было определено еще в Хелминской грамоте 1233 года. Земли Дитриха были описаны приблизительно: от поместья, принадлежавшего Мариенвердеру (Квидцин), далее в одну сторону вниз по течению реки Ногат до границ соснового бора, а в другую — по прямой до обрабатываемых полей вокруг Ризенбурга (Прабуты). Если обозначенная столь приблизительно земля оказалась бы меньше 300 мансов, то рыцари были готовы прибавить к ней часть пашни в окрестностях Ризенбурга. Участки соснового леса, соизмеримые со стандартным мансом, в расчет не включались (тогда как граф Адольф Гольштейнский в свое время сделал именно так). Практическая тригонометрия, которую мы здесь видим, получила официальное оформление в Пруссии примерно в 1400 году в «книге практической геометрии» под названием GeometricCulmensis, которая предположительно была написана в ответ на обеспокоенность Великого магистра Тевтонских рыцарей ситуацией с «обмером полей»41.

Конечно, не всякая новая деревня закладывалась на месте дикого леса. В Восточной Европе зачастую уже имелись старые поселения или хотя бы название той местности, куда должны были «вписаться» новые поселенцы. На Сицилии нормандцы-завоеватели сохраняли «древние поселения сарацинов»42 а на Пиренеях прежняя топонимика имела еще более давние корни, ибо мусульманская Испания была населена достаточно плотно. Это касалось даже тех случаев, когда население сильно редело в результате войны и завоевания, как произошло с деревней и поместьем Арагоса, пожалованными епископу Сигуэнцы в 1143 году: их «границы были неизвестны, поскольку здесь долгое время никто не жил»43. Различие между присвоением уже заселенной территории и освоением пустующих земель видно из грамот, изданных практически в то же время в Арагоне44. В одной речь идет о домах прежнего владельца-мусульманина, «которые во времена мавров были самыми процветающими», другая касалась незаселенной земли и предполагала право

158

Роберт Бартлетт. Становление Европы

«строить на этой пустой земле (егето) дома, причем как можно лучше». Выражение «во времена мавров были самыми процветающими» говорит о топонимической преемственности, а слова «как можно лучше» равносильны карт-бланш, выданной поселенцам. Обе ситуации имели место во вновь колонизованных землях.

После обозначения границ новых владений им следовало дать хозяев. Судя по всему, участки в Остзидлунге выделялись не по одному. Сохранился силезский документ 1223 года, где идет речь о «предоставлении мансов целым лотом по немецкому образцу»45, что заставляет думать, что такая практика при освоении новых территорий была достаточно распространена. Естественно, делались попытки соблюсти справедливость. Когда монахи монастыря св. Клемента в Толедо заселяли в 1340 году Арганс, каждому поселенцу была выделена югада, состоящая из трех участков — одного хорошего, одного среднего и одного плохого46. В Испании процесс распределения завоеванной земельной собственности способствовал выработке определенных процедур и появлению своего рода экспертов в этой области. В XII веке в Сарагосе активно действовали партиторы (partitores— ((делители»), а дома предоставлялись «королевским распорядителем-«дистрибьютером» в соответствии с правилами распределения» (aregisdistributoredistributionesiure)47. Эта тенденция достигла своей кульминации в великих книгах (librosdelrepartimiento) XIII и XIV века — огромных регистрационных книгах, куда заносились данные о выделении той или иной земли завоевателям и переселенцам.

Самые крупные землевладельцы, короли, герцоги, епископы крупных епархий наподобие Толедо и Вроцлава, рыцарские ордена и монашеские братства, были заинтересованы в хозяйственном развитии своих владений, но для целей организации и надзора на уровне деревни им были необходимы люди из местных. В этом и состояла роль локатора. Такой человек, скорее всего, уже до организации нового поселения был достаточно зажиточным, к тому же уважаем своими согражданами, поскольку его функции предполагали наличие и определенного достатка, и связей. С другой стороны, в некоторых случаях его вполне мог выручить и феодал, как было, например, с локатором Петром Нисским, которому епископ Вроц-лавский выделил двенадцать марок и 300 бушелей ржи «в качестве вспомоществования новому поселению» (inadiutoriumlocacionisftS. Некоторые локаторы действительно были весьма уважаемыми людьми. Богемский король Пржемысл Оттокар II пожаловал Конраду Лёвендорфскому новое поселение, руководствуясь тем, что «мы слышали, будто он подходящий для этого человек и имеет надлежащий опыт»49. В Силезии локаторы подчас были рыцарского происхождения, они являлись вассалами герцогов и епископов50. Начиная с середины XIII века в этой области, судя по всему, активно проявляли себя и горожане; а в одном или двух случаях можно говорить об исполнении этих обязанностей простыми крестьянами.

6. Новый ландшафт

159

В Богемии типичными локаторами были, к примеру, чеканщик денег и приближенный короля51. Аналогичного рода должности в Испании назывались популяторами (populatores), хотя этим же термином назывались и сами поселенцы. Однако, когда в 1139 году, как следует из документов, Альфонс VII Кастильский выделил землю под строительство замка «своему популятору и слуге», то смысл совершенно ясен52. Такие люди, как и их «коллеги» в Восточной Европе, получали вознаграждение в виде земельных владений в основанных и заселенных ими деревнях. Альфонс I пожаловал одному своему местному чиновнику «две югады земли, поскольку ты организовал это поселение»53. Успешное осуществление заселения еще более укрепляло позиции локатора. Не будучи землевладельцами, организаторы новых поселений в Остзидлунге имели в своем распоряжении от ста до двухсот акров земли и являлись промежуточным звеном между господином и поселенцами, а также исполняли функции местного старосты (Schulze). Они, разумеется, пользовались в деревне самым большим влиянием.

Не всякое запланированное поселение оказывалось успешным предприятием, как показал опыт польского графа XIII века Брони-жа. Он пригласил «некоего немца по имени Франко» арендовать у него угол поместья и выяснить, «может ли он заселить его для меня немецкими поселенцами»54. Примерно в то же время служивший у Бронижа мельник-немец Вильгельм, арендовавший у графа мельницу, испросил позволения «с моего согласия вызвать сюда немцев и основать и заселить немецкую деревню». Ни Франко, ни Вильгельм, однако, ожиданий не оправдали. Первый «не сумел освоить должным образом полученную землю из-за нищеты». Второй же, вопреки обещанию построить немецкое селение, «не смог этого сделать и привлечь людей для заселения деревни». В конце концов Брониж предпочел духовное — а возможно, и материальное — удовлетворение и вместо этих бесплодных прожектов основал на своей земле цистерцианский монастырь.

Одно поселение городского типа потерпело фиаско сразу по нескольким причинам: «между локаторами возникли распри, кто-то умер, кто-то не выдержал нищеты и продал часть своей земли за наличные»55. Опасность неудачного заселения объясняет, почему феодалы могли вносить в текст своих договоров с локаторами пункты о штрафных санкциях. Когда каноники пражского Вышеграда выделили свои земли локатору Генриху из Гумполеца, то обусловили это тем, что «он в течение года должен поселить здесь земледельцев», а «если он не сумеет за год заселить землю держателями, то потеряет на нее всякое право, а его гаранты... должны будут уплатить нам тридцать марок серебра»56. Как показывают некоторые приведенные цитаты, одним из решающих факторов успешного заселения были средства, которые локатор мог вложить в осуществление проекта. Новые поселения требовали не только рабочих рук, но и капитала.

160

Роберт Бартлетт. Становление Европы

Среди наиболее крупных статей расходов при заселении новых земель было строительство мельницы — самого большого для Средних веков технического сооружения. Использование энергии воды для размола зерна в эпоху Высокого Средневековья было уже обычной практикой, хотя многие крестьяне по-прежнему предпочитали свои ручные мельницы. Водяные мельницы были сооружения дорогостоящие, но прибыльные, в особенности если строились феодалом или принадлежали ему. Тогда он мог принудить своих крестьян свозить туда зерно на обмолот и платить за работу. В самом деле, хозяйская мельница, строительство которой финансировалось из доходов господина от различных рент, судебных сборов, барской запашки, платы за конторские услуги и военной добычи, была в те времена очень распространенным явлением. Реже встречались мельницы в общинной или совместной собственности, как, например, та, что в 1012 году аббат Карденьи купил у двадцати одного свободного крестьянина57. Единоличный крестьянин, как правило, не мог осилить финансирование такого дорогостоящего предприятия58. Например, поселенцы Марсиллы получили от Петра I Арагонского разрешение «на строительство свободных мельниц» (moli-nosfacereingenues) в награду за участие в сооружении крепости59. В деревнях Остзидлуига право построить мельницу очень часто было привилегией локатора. Епископ Бруно Оломоуцкий (1245— 1281), разработавший у себя в епархии фактически стандартную форму договора с локатором, обычно даровал локаторам право построить одноколесную мельницу, которая имела статус «свободной»60. Аналогичным образом, когда в 1289 году епископ Генрих Эрмландский доверил своему брату Джону Флемингу реализацию масштабного проекта заселения Пруссии, он выделил под него землю «с мельницами, которые там можно построить на правах свободных»6^.

ВОПРОС МАСШТАБА

Поскольку, как говорилось в предыдущей главе, средневековых свидетельств демографического характера сохранилось и вообще существовало очень мало, не удивительно, что составить статистическую картину миграционных процессов крайне сложно. Нет ни списков пассажиров, ни переписей с указанием места рождения (хотя это как раз зачастую можно установить по фамилии), и даже отрывочные сведения об эмиграции редки, хотя и они встречаются. Некоторые такие примеры собраны в книге Зигфрида Эпперляйна, посвященной миграции в земли полабских славян и ее причинам62. Они проливают свет на некоторые аспекты этого процесса. В 1238 году сервы аббатства Ибург южнее Оснабрюка навлекли на себя неприятности, продав свою землю — как утверждалось, они держали ее в аренде и могли ею управлять, но не распоряжаться на правах собственников: «понимая, что совершили большое преступление

6. Новый ландшафт

161

против закона и своего господина, они отправились за Эльбу, чтобы уже никогда не возвращаться»6^. В следующем десятилетии настоятель церкви Святого Креста в Гильдесгайме, «прослышав, что наш крестьянин Альвард предложил отправиться за Эльбу», призвал потенциального переселенца и взял с него клятву, что он не будет предпринимать на новом месте ничего, что шло бы во вред церкви64. Иногда свидетельства носят более общий характер. Летописец монастыря Растеде, стоявшего на равнине недалеко от устья Везера, сетовал, что местные аристократы «столь охочи до монастырской земли, что практически все держатели со своим имуществом перебрались за Эльбу»65.

Из приведенных фрагментов следует, что немецкие крестьяне порой отправлялись из обжитых районов Германии в новые земли за Эльбой. Однако в них нет никаких данных о масштабах переселения. Попытки вычислить их на основании имеющихся сведений уже делались. Один из самых скрупулезных исследователей этого вопроса Вальтер Кун рассчитал, что численность немецких селян-колонистов, расселившихся в XII веке к востоку от линии Эльба-Зале, составляла примерно 200 тысяч66. Свои расчеты он основывал на количестве мансов, или крестьянских хозяйств, в отношении которьгх точно или достаточно обоснованно можно сказать, что они были основаны именно в ходе первой волны немецкого заселения. Освоенные в это время районы — восточный ГольштеЙн, западный Бранденбург и саксонские марки — сами затем стали источником миграционных потоков в области, лежащие далее на восток, такие, как Мекленбург, Померания, Силезия, Судетская область и Пруссия, которые подверглись колонизации в XIII веке. Иными словами, у первопроходцев-отцов дети тоже были первопроходцы. Используя современные параллели, Кун также показал, насколько быстро росло иммигрантское население в новых землях, удваиваясь уже в следующем поколении.

При том, что точную цифру о немецких переселенцах на восток от Эльбы получить достаточно трудно, тем не менее на основании документальных свидетельств можно вполне обоснованно говорить о том, что миграция носила широкомасштабный характер. Сохранились сотни документов, регламентировавших создание новых поселений (Lokationswkunden). Если вернуться к вопросу миграции из Англии в кельтские страны, то такая документация отсутствует, что весьма любопытно. Некоторые авторы считают, что и в Ирландии действовали свои локаторы, но в таком случае они не оставили по себе никакого следа. Отсутствие четких записей означает, что оценивать значение миграционных процессов в истории Ирландии можно по-разному. Джослин Отвей-Рутвен высказала мнение, что «нормандское заселение Ирландии было не просто военным вторжением, а частью крупномасштабного процесса крестьянской колонизации, которая имела первостепенное значение в экономической истории Европы XI—XIV веков». Она также попыталась наглядно

162

Роберт Бартлетт. Становление Европы

показать факт существования в юго-восточной Ирландии к началу XIV века «переселенцев-земледельцев в виде мелких свободных держателей английского, а иногда валлийского происхождения, которые в отдельных районах превосходили по численности коренное ирландское население». Такая ситуация, заключает она, «могла единственно возникнуть в результате масштабной иммиграции, имевшей место в течение первых двух поколений после английского завоевания»"'.

Позиция Огвей-Рутвен особых возражений не вызывает, однако совершенно иную теорию исповедует историк-географ Р.Э.Глас-скок, написавший в своей «Новой истории Ирландии»: «Если на местном уровне эта новая колониальная прослойка и могла иметь какое-то значение, то в масштабах Ирландии в целом ее никак нельзя считать многочисленной». Некоторые аспекты перемещения людских масс в Ирландию из Англии и Уэльса (не говоря уже о Шотландии) в конце XII—XIII веках все же поддаются подсчету. Например, мы знаем, что английские и валлийские солдаты, переправившиеся через Ирландское море — следом за первыми 30 рыцарями, 60 тяжеловооруженными всадниками и 300 лучниками, что в 1169 году высадились с Робертом Фиц-Стивеном, — исчислялись тысячами. Уже на следующий год Стронгбоу предположительно привел с собой отряд численностью 1200 человек^. Конечно, не все эти люди остались в Ирландии жить — если вообще уцелели, но многие действительно скорее всего там осели. Корона сформировала по всей стране 400 рыцарских ленов, и даже если число ленов не обязательно равнялось числу аристократов-иммигрантов, эту цифру вполне можно использовать как ориентир. Возможно, более существен тот факт, что в стране было основано свыше 200 бургов (borough), то есть городов с правом самоуправления69. Совершенно очевидно, что многие из них не являлись городами в экономическом смысле, но в каждом из них было хотя бы несколько бюргеров, причем большинство сохранившихся свидетельств говорит о том, что это были иммигранты. Таков, несомненно, показательный случай с Дублином {см. следующую главу). Мы также знаем, что церковные институты на юго-востоке страны тоже подверглись англиканизации, и часто вплоть до самых низовых ступеней иерархической лестницы 70,

Однако все эти свидетельства могут говорить лишь о ситуации «ливонского типа»: феодальная элита из числа землевладельцев, бюргеров и христианских сановников в этническом и культурном отношении стояла особняком от огромной массы коренного сельского населения. Прямых указаний на иммиграцию крестьян практически нет. Когда Гамон де Валонь, бывший юстициарий Ирландии, был пожалован «лицензией на право привозить откуда захочет своих людей для освоения своей земли»7* или когда в тексте 1251 года идет речь о «невозделанных землях», которые юстициа-рию Ирландии предстоит «заселить»72, то это лишь самая общая

6. Новый ландшафт

163

картина участия лендлордов в колонизации и заселении. Иными словами, новыми поселенцами могли быть как иммигранты, так и ирландцы. Гораздо более ясным — но в своем роде уникальным — является королевский мандат 1219 года, предписывающий коменданту графства Уотерфорд не препятствовать епископу Уотерфордскому в «сдаче в аренду своей земли и расселении на ней англи-

7Т

чан»г.

Конечно, едва ли можно отрицать, что часть поселенцев направлялась из Англии в Ирландию и в XIII веке. Причины говорить о широкомасштабной иммиграции носят двоякий характер. Во-первых, до нас дошли списки крестьян-арендаторов начала XTV века в разных районах Ирландии, причем большая часть имен в этих списках — английские и валлийские. Во-вторых, есть довольно большое число свидетельств, говорящих о распространении английского языка в Ирландии на местном, то есть сельском уровне, а это было возможно только при наличии значительной крестьянской иммиграции.

Списки начала XIV века, на которых основывает свою аргументацию Отвей-Рутвен, вряд ли можно считать абсолютно безупречными источниками, поскольку они относятся не к началу колонизации, а к более позднему времени. Отвей-Рутвен сама приводит несколько примеров принятия ирландцами английских имен и фамилий. К началу XIV века, то есть через 150 лет после начала колонизации, этот процесс уже мог зайти достаточно далеко. Известно, к примеру, что через 150 лет после нормандского завоевания Англии английские крестьяне уже часто носили нормандские аристократические имена, хотя значительной миграции из северных районов самой Франции отмечено не было (см. Главу 11). Это, впрочем, касалось имен, ситуация же с фамилиями несколько иная. Фамилии, как правило, происходят из повседневного языка, как, например, Свифт, Арчер или Мэйсон. Некоторые {например, Девениш или Уолш) могут говорить о происхождении из конкретной местности и даже в случае простых патронимов несут по меньшей мере информацию о предыдущем поколении или двух.

Обширным и ценным сборником земельных реестров того периода является так называемая Красная книга Ормонда74, составленная по заданию Батлеров и относящаяся в основном к их земельным владениям. Порядка двадцати восьми отдельных землеоб-меров относятся к периоду 1300—1314 годов. Из этих записей проступают самые разнообразные местные ситуации. Одну категорию представляет собой Кордуфф в графстве Дублин75. Это был небольшой манор, но довольно населенный. В 1311 году в нем имейся ветхий господский дом и голубятня, сад, использовавшийся под выпас скота, двор и амбар. Господская недвижимость включала 218 акров пашни, 20 акров луга и 15 акров пастбища. Держатели поместья четко делились на две группы. С одной стороны, были свободные держатели и хуторяне, их насчитывалось семнадцать, они арендова-

164

Роберт Бартлепип. Становление Европы

ли пашню по восемь пенсов или по шиллингу за акр. Были еще двадцать семь коттариев, которые платили порядка шести пенсов за избу и по четыре пенса в погашение своего прежнего долга по отработкам. Нет никаких упоминаний о том, была ли у них земля. Поскольку имена их не приводятся, то составить представление об их национальной принадлежности невозможно. Однако в Красной книге приводятся данные по другим манорам, где имена коттариев называются, и они в подавляющем большинстве оказываются ирландскими. Другая группа — вольные держатели и хуторяне-фермеры — имели в собственности наделы от 1 до 45 акров, в среднем по 9 акров. Большая их часть носила фамилии, которые позволяют говорить об английском происхождении: Лоренс Годсвейн, Роберт Ньютонский, Стивен Английский. В то же время про пятерых на том же основании можно точно сказать, что они были ирландцы. Об этом также свидетельствуют их имена — Дональд Мьюнат, Гил-мартин О'Даффган и т.п. Эти пятеро держали самые маленькие наделы: двое — по одному акру, остальные — соответственно полтора, два и три с половиной акра. Из арендаторов с английскими фамилиями только у двоих были такие же крошечные участки земли. Можно сделать вывод, что свободные держатели и хуторяне английского происхождения, составляя чуть меньше третьей части населения, образовывали своего рода крестьянскую элиту с высоким уровнем достатка и положением™.

В других областях доля англичан в общей массе поселенцев была более значительна. Из примерно шестидесяти бюргеров города Моялифф в графстве Типперери только двое носили ирландские имена77. Был еще небольшой перечень фамилий, преобладавших у основной массы горожан (Уайт, Бич, Стоунбрейк). В целом Моялифф представляется компактной и густонаселенной общиной поселенцев. В Гоуране (графство Килкенни} также имелись свои бюргеры, хотя их имена в документах не фигурируют, а помимо этого — около девяноста вольных держателей, имевших в окрестностях наделы от 20 акров до целого лена (предположительно 1 200 акров). Более того, были еще 200 свободных держателей с малыми наделами, причем в Гоуране они практически поголовно носили английские имена и фамилии78. На самом деле, эта модель справедлива для всех поместий Батлеров, перечисленных в Красной книге. В тех случаях, когда в книге приведены имена военных поселенцев, свободных арендаторов и членов самоуправления, они в подавляющем большинстве английские. Хуторяне-фермеры и габлары (gablars), стоявшие на следующей ступеньке общественной иерархии, обычно тоже были английского происхождения. Коттарии носили ирландские имена. В отношении бетагов (bethags), то есть ирландских сервов, все ясно, хотя их имена упоминаются редко.

Данные Красной книги и другие аналогичные исследования подтверждают версию о том, что англо-валлийская иммиграция в южную и восточную Ирландию носила масштабный характер. К

б. Новый ландшафт

165

началу XIV века можно уже говорить о частичной англиканизации отдельных частей Ирландии, поскольку этот класс англоязычных землевладельцев, имевший прочные корни, уже начинал оставлять следы своего присутствия в культуре страны и в особенности в языке. Примером тому служат, в частности, названия полей. В 1306 году был заключен договор между Давидом Ажерардом Гоуранским и Вильямом де Престоном о женитьбе их детей, сына Давида Роберта и дочери Вильяма Элис79. Элис получала землю как в качестве приданого, так и от будущего супруга. Вильям выделял ей 8 акров земли в Гоуране «в Шортеботтсе и Ботерфельде», а Роберту надлежало отдать ей 60 акров из числа земель, входивших в состав «поля Баликардиссана», а также «Бродфельд» и «Кросфельд», лежавшие вдоль дороги Гоуран-Килкенни. Таким образом, мы видим, что к началу XIV века поля юго-восточной Ирландии уже назывались на английский манер

В целом заселение Ирландии англичанами носило неравномерный характер, концентрировалось больше в городах, нежели в сельской местности, и на юге и востоке острова, нежели на севере и западе. Еще и в XVII веке в юго-восточном районе сельскохозяйственные угодья были английского типа, и по сей день названия той или иной местности здесь носят ярко выраженный английский характер. Региональные различия такого рода вполне объяснимы. Во-первых, колония носила черты пограничного поселения: поселенцы прибывали из английских и валлийских портовых городов, ближе всего расположенных к южным и восточным берегам Ирландии. С этими городами они зачастую поддерживали связь. Во-вторых, юго-восток Ирландии был зоной более плодородных почв. Таким образом, естественное тяготение иммигрантов к этой области Ирландии усиливалось раздачей вожделенной пахотной земли. В этих густо населенных районах среди иммигрантов была заметна и крестьянская прослойка.

НОВЫЕ ОРУДИЯ ТРУДА

Новые поселенцы представляли свежий приток людских ресурсов в осваиваемые регионы, а предоставляемые им льготы экономического и правового порядка создавали благоприятные условия для развития производства. В некоторых случаях — но только в некоторых — они также могли нести с собой и более передовую технику земледелия. Конечно, на Пиренеях поселенцы могли в той же мере учить, что и обучаться, и во многих областях Иберийского полуострова для них главной проблемой становилось поддержание эффективной системы орошаемого земледелия, а не замена ее чем-то более продуктивным. Когда Хайме I Арагонский издал указ о праве пользования водой из ирригационной системы Валенсии, он подчеркнул, что это должно и впредь делаться так, «как делалось в ста-

166

Роберт Бартлетт. Становление Европы

рину в соответствии с порядками, заведенными еще во времена са-рацинов»81.

По поводу Восточной Европы горячие споры вызывает вопрос, несли ли с собой переселенцы более развитую технику сельскохозяйственного производства по сравнению с имевшейся у коренного населения или же их главным вкладом в экономику осваиваемых территорий были людские ресурсы. Верно, что колониальные поселения к востоку от Эльбы отличались удивительной правильностью и единообразием планировки, однако трудно усмотреть прямую связь между прямыми углами и урожайностью. Возможно, и это следует, в частности, из традиционной немецкой историографии, самым значительным вкладом переселенцев стал тяжелый плуг, но данные о таких существенных элементах, как орудия производства и земледельческая практика, скудны и противоречивы.

Плуг, это главное сельскохозяйственное орудие Средневековья, представляет собой достаточно сложный инструмент, который можно изготавливать и использовать различными способами. Есть существенное различие между симметричным движением арда (примитивного плуга, называемого по-французски araire, а по-немецки — Haken), который прорезает борозду, выталкивая грунт в обе стороны, и так называмым тяжелым плугом (по-французски charrue, по-немецки — Pflug], который отваливает почву либо в правую, либо в левую сторону. Для этого необходим асимметричный лемех и отвал (которые, собственно, и являются его отличительными признаками — а вовсе не его «тяжесть»: по сути дела, арды могли быть тяжелее так называемых «тяжелых» плугов)82.

Это фундаментальное различие в способе употребления и результате труда — не единственное, чем могли отличаться между собой плуги, Плуги могут тянуть кони либо быки. Это может быть одно тягловое животное, пара или несколько пар (в плуг, конечно, могут впрягаться и люди либо использовать для этого механизмы). Плуг может стоять на колесах или нет; может иметь или не иметь ножа — вертикального лезвия для разрезания земли впереди лемеха; и так далее и тому подобное. Для Средневековья этот, сам по себе непростой, вопрос осложняется еще и тем, что сохранившиеся источники на этот счет скудны и туманны. Внятную историю земледелия приходится восстанавливать на основании мельком оброненных ссылок в церковных хрониках, косвенных упоминаний в отчетах, в иллюстрациях к псалтырям и календарям.

Самое раннее письменное упоминание о немецких и славянских плугах содержится в «Славянской хронике» Гельмольда, датируемой 70-ми годами XII века. В трех разрозненных местах он пишет о «славянском плуге» (Slavicumaratrum) как о единице обложения десятиной. В каждом случае он дает пояснение: «пара волов либо одна лошадь составляют славянский плуг»; это плуг, «состоящий из двух волов или одного коня»; «Славянский плуг тянут два

fЯЧ т-. ^^

вола либо столько же лошадей»0-1. Все эти упоминания не вполне

6. Новый ландшафт

167

ясны. Помимо того, что по-разному называется число коней, тянущих славянский плуг — хотя это могла быть и оговорка, — остается вопрос, что подразумевается под выражением «составляют славянский плуг». Если за ним кроется чисто фискальный смысл, то есть «славянский плуг» попросту выступал единицей обложения десятиной, то мы едва ли можем делать какой-либо вывод о том, что за сельскохозяйственное орудие имеется в виду. И все же что заставляет Гельмольда называть этот плуг «славянским»? (Ясно, что не сами славяне придумали этот термин.) Возможно, что физической разницы между плугом, используемым немцами и славянами, и не было, если не считать того, что славяне запрягали в плуг пару волов или одного (или двух) коней, в то время как немцы использовали больше тягловой силы. Есть также вероятность того, что такой разницы не было вовсе, но славяне использовали плуг как единицу налогообложения, а немцы — нет. Тогда получается, что «славянский плуг» был «обычным плугом с упряжкой, который облагался десятиной». Выходит, что Гельмольд не столько дает нам ответ на вопрос, сколько ставит очередную загадку. Для того, чтобы составить более или менее ясную картину, его свидетельство необходимо подтвердить другими материалами.

Документальные свидетельства конца XII—XIII века дают, с одной стороны, целый ряд синонимов к понятию «славянский плуг», а с другой — набор терминов, которые ему противопоставляются либо выступают антонимами. Среди наиболее часто употребляемых эквивалентов — термин ункус (uncus), латинское слово, первоначально означающее «крюк». Например, епархия Ратцебург-екая, восстановленная Генрихом Львом в середине XII века, существовала за счет податей, собираемых с ункуса"4. Княжеские подати на острове Рюген также собирались с одного плуга (ункуса)85. В Силезии тоже территориальной единицей измерения служил ункус86. То, что ункус является эквивалентом «славянского плуга», сомнений не вызывает: в 1230 году Тевтонские рыцари обязались платить епископу Пруссии бушель пшеницы в качестве десятины с каждого «славянского плуга» (aratrumSlavicum) в Хелминской земле87, а тридцать лет спустя соглашение о податях в Эрмланде специально предусматривало, что «подати надлежит платить тем же образом, как они платятся в Хелминской земле», то есть с ункуса88. Фискальный реестр Датского короля 1231 года облагал податями поселения исходя из манса или других единиц за исключением девяти «славянских деревень» на острове Феймарн, которые облагались налогом по количеству плугов (ункусов)89. Плуг также именовался гакеном (Haken), это был немецкий народный вариант. В одном померанском документе 1318 года так и значилось: ((ункус, называемый гакеном»^0. Круг завершает Хелминская грамота 1233 года, в которой снова устанавливаются условия уплаты податей — по бушелю пшеницы с «каждого польского плуга (Polonicalearatrum), который называется гакен (hake)». Таким образом, под-

168

Роберт Бартлетт. Становление Европы

тверждается, что слова «славянский плуг», «ункус», «гакен» и «польский плуг» обозначают одно и то же.

Как правило, это понятие (в разных вариантах) противопоставлялось другому. В документе 1230 года, фиксирующем соглашение между Тевтонскими рыцарями и епископом Пруссии, например, «славянскому плугу» противопоставляется «германский плуг» (ага-trumTheutonicale). Это была стандартная единица взыскания податей, иногда она называется просто «плуг» (aratrum) в противоположность ункусу или гакену. Один прусский документ 1293 года определяет уплату десятины в размере бушеля ржи с каждого плуга (aratrum) и бушеля пшеницы с каждого ункуса (uncus), В 1258 году термин «немецкий плуг» был употреблен в противовес «прусскому ункусу»91. В Польше это противопоставление получило еще более яркое воплощение. Синод в Гнезно 1262 года регламентировал уплату десятины «с каждого малого плуга, называемого раддо (radio)», и «с большого, называемого плуг (p7ug)»92. Во всех других случаях плуг (Pflug) противопоставляется гакену (Haken), из чего следует, что «малый плуг» и гакен — это одно и то же, а значит, ункус —

это и есть «славянский (или польский) плуг», а «большой плуг» —

~ с« J

это «плуг немецкий»SJ.

В совокупности из этого документа можно сделать вывод об ощутимом различии между немецким и местным типом плуга. Однако еще предстоит выяснить, являлись ли эти плуги реальными сельскохозяйственными орудиями либо служили только единицей обложения. Если так, тогда надо уточнить, чем они между собой различались. Подтверждения реальных физических отличий германского, или большого, плуга от славянского, или малого, хотя и мимолетны, но достаточно убедительны. В одном документе XJII века говорится об уплате шести шиллингов «с каждого дома, откуда выходит плуг», и трех шиллингов «с каждого дома, откуда выходит гакен»94. Немногим позднее в одной прусской грамоте говорилось о плате поселенцев «из расчета плугов или ункусов, которыми они возделывают поля»95; и еще более недвусмысленно звучит реплика об «ункусе, которым пруссы и поляки привыкли обрабатывать землю»96. Таким образом, едва ли можно сомневаться в том, что различия, о которых мы говорили, относятся и к орудиям земледелия как таковым, и к фискальным расчетам.

Последний и решающий критерий этих различий носит количественный характер: немецкие, или большие плуги неизменно облагались вдвое большей десятиной, нежели славянские, или малые плуги. Например, уже цитированный документ 1230 года определяет десятину в размере двух бушелей зерна с каждого немецкого плуга и одного бушеля — с плуга славянского. Аналогичным образом различаются подати, взимавшиеся в соответствии с Хелмин-ской грамотой с немецкого плуга и «польского плуга, именуемого гакеном». Из другого документа, относящегося в XIII веку, следует, что с каждого «гокена» (hoken) брали один скот (1/24 марки) и

б. Новый ландшафт

169

сноп льна, в то время как с плуга (рПиде) подать составляла два скота и два снопа льна. Еще в одном случае, как мы уже говорили, десятина с плута и гакена устанавливалась в размере шести и трех шиллингов. В целом можно сказать, что дошедшие до нас документы свидетельствуют о том, что германский, или большой плуг считался более крупной единицей налогообложения по сравнению со славянским, или малым плугом97.

Если существовали различия терминологического, физического и фискального порядка, возникает вопрос, на чем они основывались. Плуг был большим и немецким, ункус или гакен — малым и славянским (либо прусским). Многие авторы уже предпринимали попытку отождествить плуг с тяжелым плугом, а гакен (ункус) — с сохой или ардом. Обоснованность такого отождествления заключается в следующем: главное ощутимое отличие двух типов плуга скорее всего соответствовало тому, как оно видится современным крестьянам и ученым; термин «гакен» (Haken) в современном немецком языке означает ард или соху; вытянутые в длину поля (наиболее удобные для обработки тяжелым плугом) были признаком поселения германского типа; «тяжелый» плуг является более производительным, откуда и более высокие налоги с него. Наконец, к этому набору аргументов, основанных на средневековых источниках, надо прибавить польский документ XIV века, где ведется речь о «двадцати больших плугах и двадцати малых, имея в виду под большим — лемех и резак, а под малым — радлицу»98. Раддица (rad-licza) — это малый плуг, называемый еще «радло» (radio), У большого плуга был лемех и резак. Был ли резак асимметричным, а отвал — деревянным (а следовательно дешевым и не играющим особой роли), из текста не следует. Однако главное значение этих документов, если отбросить всякий прогерманский пафос, заключается в том, что немцы действительно привнесли тяжелый, асимметричный плуг в славянский и прусский мир, прежде знавший только соху.

РАЗВИТИЕ ЗЕРНОВОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Новые поселенцы, новые плуги и новые мельницы означали «совершенствование пашни» (melioratioterrae), а следовательно, развитие зернового хозяйства. Значит, процесс заключался не только в окультуривании диких земель, но и в переходе к довольно специфическому виду землепользования. Во многих частях Европы перемены Высокого Средневековья заключались, в частности, в отходе от такого природопользования, которым можно было обеспечить лишь незначительное население, вовлекая при этом в эксплуатацию широкий спектр природных ресурсов (таких, как рыба, мед, Дичь, не говоря о домашнем скоте и культурных посевах), и перехоДе к более концентрированному по площади монокультурному типу хозяйства. Показательным в этом плане является обмен беличьих

170

Роберт Бартлетт. Становление Европы

шкурок на зерно, который производил в начале XIII века Генрих Бородатый Силезский9^. Если опираться на свидетельства, касающиеся также других регионов, то можно сделать вывод, что результатом всех этих изменений, скорее всего, явилось увеличение численности населения при массовом ухудшении здоровья.

С точки зрения князя, прелата или предприимчивого локатора, здоровье переселенцев, конечно, определяющего значения не имело. Важным было то, что планомерное освоение новых земель способствовало превращению непродуктивных прежде природных ресурсов в источник зерна и серебра. Богатеющие феодалы и рост численности крестьянского населения — вот несомненный итог массового переселения людей в эпоху Высокого Средневековья. Хотя порой новые поселения оканчивались неудачей, в целом обстановка в приграничных районах была исполнена оптимизма и решимости двигаться дальше. Расширение обрабатываемых площадей и рост числа новых хозяйств непременно воспринимались как часть перспективы. «Фьючерсные» пожалования касались не только новых владений, но и доходов с них. Уже в 1175 году, когда герцог Болеслав Силезский и епископ Зырослав Вроцлавский пожаловали землю цистерцианцам Лубяжа (Lubiaz, Leubus), пришедшим из Германии и предположительно ведшим за собой поселенцев, то «все подати с новых деревень, которые уже сейчас имеются в районе Легницы (Legnica, Liegnitz) или будут основаны там позднее в любое время в будущем», также отдавались им100. В эпоху Остзид-лунга по всей Восточной Европе встречаются документы, регламентирующие права на будущие доходы «от новых полей, недавно введенных в оборот или которые еще только будут обрабатываться в будущем», либо «со всех земель, недавно введенных в сельскохозяйственный оборот»ш*. Иногда планировалось на перспективу не только простое освоение земель. В источниках можно встретить упоминания доходов с деревень, «которые ныне населены славянами, если в будущем они будут принадлежать немцам»102. В воображении землевладельцев и прелатов Восточной Европы уже виделись картины будущего расширения пахотных земель и германизации всего общества.

Духовенству той эпохи, размышлявшего об экспансии латинской церкви, расширение зернового хозяйства виделось чем-то естественным. И собственные познания в области земледелия, и библейская риторика ложились в основу строк, подобных тем, что в 1220 году вывел папа Гонорий III в связи с крещением прибалтийских язычников:

«Жестокосердие ливонских язычников, подобно огромной пустынной земле, было размягчено потоками божественной милости и возделан лемехом плуга священной молитвы, и семя веры Христовой благословенно взошло урожаем, и земля уже готова к жатве» шз.

6. Новый ландшафт

171

Культ и земледелие распространялись бок о бок.

Во вновь освоенных областях Европы естественным для поселенцев было рисовать прошлое как период примитивного варварства, по контрасту с нынешним порядком. Мотив доземледельческого прошлого или прошлого со слаборазвитым земледелием, эпохи диких и непроходимых лесов, имеет особое значение: подчеркивая прежнее запустение осваиваемых территорий, можно было добиться большего эффекта в описании того, как «новые поля» поднимались в «местах, где некогда царили ужас и запустение»104, а соответственно и оправдать собственнические притязания переселенцев. «Генрихова хроника», появившаяся в цистерцианском монастыре в Силезии, описывает, как «первый аббат этого монастыря и его помощники... прибыли в эти места, тогда еще совсем дикие и покрытые густыми лесами; они вспахали землю мотыгой и плугом, питаясь смоченным в поту хлебом, чтобы только поддерживать силы»105. На ил. 7 представлено датируемое XIII веком изображение как раз такого героического цистерцианца, который входит в лес, вооруженный топором и мотыгой. В случае с Генриховом, однако, есть одно осложнение, ибо существуют свидетельства — в частности, в других разделах самой Хроники, — наводящие на мысль, что на тот момент поселения в районе монастыря уже существовали. Монахи смело предали забвению прежних поселенцев, создавая миф о себе как о первопроходцах в необитаемой глуши.

Точно так же настойчиво подчеркивают примитивность прошлой жизни, до колонизации, цистерцианцы Лубяжа, первого монастыря этого ордена в Силезии, которые в конце XII века привели с собой в Польшу немецких поселенцев. Оглядываясь назад на первые дни своего пребывания в новой земле, они подчеркивали, что до начала их активного освоения польский ландшафт был невозделанным и скудным. Один лубяжский монах так рисовал в стихах пейзаж доцистерцианского времени:

«Земля не знала землепашца и лежала покрытая лесом,

И польский народ жил в бедности и праздности,

Обрабатывая песчаную почву одним только деревянным плугом

без железного наконечника,

И умея запрячь в него только двух коров или быков. Во всей земле не было ни большого, ни малого города, Только сельские рынки, невозделанные поля да часовня возле замка. Ни соли, ни железа, ни монет, ни металла, Ни хорошей одежды, ни даже обуви Не знал этот народ, они лишь пасли свои стада. Вот что предстало взору первых братьев» 106.

Оценка, какую монах дает этому примитивному образу жизни, явно негативная. Он перечисляет то, чего недоставало полякам в те Далекие времена. У них не было преимуществ, какие давали города, торговля, добыча и обработка металла. Земледелие у них было раз-

172

Роберт Бартлепип. Становление Европы

вито очень слабо. В целом впечатление от их образа жизни — это крайняя отсталость и нищета. Пассаж завершается такими же интонациями, какие мы наблюдаем в труде колониста значительно более поздних времен, епископа Юкатанского Диего де Ланда, когда он перечисляет достижения, которые испанцы принесли в Новый Свет. Среди этих новшеств были кони, домашние животные, железо, механизмы и деньги. Теперь, заключает он, ((индейцы живут как люди»107. Как и в этой, относящейся к XVI веку, версии цивилизационной миссии переселенцев, «прошлое», рисуемое в лу-бяжском и генриховском тексте, служит контрастным фоном для совершенно иного «настоящего». Если верить лубяжскому автору, то именно «пот» и «труд» цистерцианцев совершил чудо: «они совершенно преобразили (totareferta) эту землю»108. Не только современные историки создали образ цистерцианцев как первопроходцев и колонизаторов, уже в Высоком Средевековье это было частью их автопортрета.

Таким образом, авторы, подобные названным выше, рисовали себя как носителей продуктивного труда и передовой техники земледелия, которые они принесли праздным народам на слабо возделанную землю. Несомненно, именно Высокому Средневековью Европа обязана существенным расширением обрабатываемых площадей. Однако процесс распространения зернового хозяйства имел еще одно следствие — создание новой экологической ситуации. Осваиваемые районы прежде имели значительные лесные ресурсы. Необрабатываемая земля не была бесплодна: среди ее богатств были рыба, дичь, яйца, мед, орехи, ягоды, камыш, солома, дрова, торф, древесина и дикие пастбища. Леса не были просто потенциальной пашней. Как заметил в середине XIV века король Богемии, «плотность и потрясающая высота деревьев в наших лесах занимают не последнее место среди богатств нашего королевства Богемского»109. Необходимо было соблюдать некий баланс между возделанной и невозделанной землей, в противном случае результатом мог стать определенный ущерб. Когда архиепископ Гамбург-Бре-менский в 1149 году затеял расчистку и заселение расположенного в его владениях болотистого участка, ему пришлось компенсировать ущерб каноникам Бремена, которые добывали себе в этих местах дрова110. Они не собирались даром отдавать ценный источник топлива. Еще более красноречивый эпизод произошел сорока годами позже в английской местности Фенланд. В Линкольншире голландцы заняли соседний район Кроулэнд, желая «сделать общинным выпасом кроулэндское болото. Ибо их собственные болота высохли, и они превратили их в отменные и плодородные пашни. Вот почему они больше, чем кто-либо, испытывают недостаток общинных пастбищ»11'. В действительности, тот факт, что монокультурное земледелие приводило к истощению земель, уже отмечался в научной литературе. Именно его считают причиной общего кризиса сельского хозяйства. Постан высказывал гипотезу, что «постоян-

6. Новый ландшафт

173

ное сокращение пастбищ могло представлять угрозу самому земледелию», и даже готов был говорить о «срыве всей системы естественного обмена» в конце Средних веков, поскольку чрезмерный упор на зерновое хозяйство привел к столь существенному снижению плодородия почв, что урожайность зерновых стала падать112. Свидетельства снижения урожайности, которыми мы располагаем, не настолько очевидны, чтобы безоговорочно принять позицию Постана, однако нет сомнений в том, что в Средние века произошел переход к монокультурному злаковому земледелию11^. Существует также предположение, что ощутимое, порядка двух дюймов, снижение среднего роста человека, отмеченное между Ранним и Поздним Средневековьем, тоже явилось следствием изменения рациона питания в результате перемен в структуре сельского хозяйства114. Земледелие, по сравнению с животноводством или охотой, производит продукты, более богатые калориями, и значит, благодаря ему можно прокормить более многочисленное население. Однако питающиеся таким образом люди зачастую оказываются менее здоровыми и развитыми физически, а кроме того рискуют оказаться зависимыми от одного источника питания.

НЕПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Картина крестьянской миграции и поселений, которую мы до сих пор рисовали, в значительной степени основывается на сохранившихся в той или иной форме письменных источниках Средневековья. Такого рода свидетельства небеспредельны. Расчистка земли под пашню и закладка новых деревень протекали постепенно, часто усилиями самих крестьян, и нет ничего удивительного в том, что средневековые монастырские и церковные хроники упоминают об этой работе довольно редко. Они больше внимания уделяют политической и церковной жизни: войне, церемониалу, борьбе за те или иные должности, строительству и оформлению церквей. Документальные свидетельства представляют намного более богатый источник информации, нежели повествования историков, и, как мы видели, соглашения между феодалами и локаторами либо переговоры по вопросам обложения десятиной новых земель иногда фиксировались в документах. В ряде случаев такие документы сохранились до наших дней. Даже если это так, то период XII— XIII веков представляет эпоху, когда значительная часть практических нововведений и организационных моментов могла регламентироваться без письменного оформления, и этот факт, в сочетании с бессистемным характером сохранившихся письменных свидетельств, означает, что документальные свидетельства той эпохи фрагментарны и редки.

В этих обстоятельствах естественно обратиться за помощью к свидетельствам другого рода. Они относительно многочисленны и позволяют составить более систематическое представление об ис-

174

Роберт Бартлетт. Становление Европы

6. Новый ландшафт

175

следуемом предмете. Однако и в них есть свои подводные камни. Говоря упрощенно, существует три основных типа неписьменных источников:

1) результаты археологических раскопок и исследований;

2) морфология деревень и полей;

3) топонимические названия.

Археология

Археология как метод исторического исследования имеет колоссальные перспективы, особенно в отношении тех эпох, которые еще относительно мало изучены археологами, как, в частности, и Средние века. Через сто лет, если археологическая наука будет развиваться теми же темпами, картина средневекого городского поселения станет намного богаче и точнее, чем сегодня. Сейчас же имеющиеся у нас сведения довольно скудны. Количество раскопок или районов интенсивного археологического изучения Средних веков хотя и возрастает, но все еще достаточно скромно. Особенно это касается сельских поселений, которые имеют меньшее общественное значение, а потому их финансирование зачастую представляет не менее сложную задачу, чем само их обнаружение. Даже ученые самой активной школы раннесредневековой археологии в бывшей Восточной Германии к 1983 году полностью раскопали лишь две лужицкие деревни. В недавнем исследовании, посвященном области Гавелланд к востоку от Эльбы, говорится: «Из 149 позднеславянских поселений нет ни одного, которое было бы подвергнуто систематическому изучению». В исследовании по средневековой ирландской археологии, опубликованном в 1987 году, сказано, что «к настоящему времени раскопки произведены только в отдельных частях четырех средневековых поселений сельского типа». Всего же к 1973 году в Центральной Европе широкомасштабные раскопки велись лишь в отношении примерно семидесяти ередневековых сельских поселений, и это при том, что эпоха Средневековья охватывает целое тысячелетие 1Ц

Необычный пример раскопок средневековой колониальной деревни, демонстрирующий, в частности, громадный потенциал археологических исследовании вообще, представляет собой экспедиция, предпринятая чехословацким археологом Владимиром Некудой, который в 1960-х годах работал в Пфаффеншлаге в юго-западной части Моравии116. Он обнаружил деревню из шестнадцати домов, стоящих в линию по обоим берегам реки. Типичный дом имел размеры 60 на 30 футов, стоял на каменном фундаменте и был внутри поделен на три комнаты, в одной из которых стояла печь. Описываемое поселение относится к периоду интенсивной колонизации и расчистки лесов под пашню, которые достигли пика в XIII веке, и среди находок обнаружен асимметричный лемех плуга. Здесь мы имеем пример наиболее полно и досконально исследованного нового поселения колонистов эпохи Высокого Средневековья. По этому

примеру можно составить представление о тысячах других поселений, еще не подвергшихся изучению.

Раскопки представляют собой наиболее достоверный и содержательный тип археологического исследования, но одновременно они требуют много времени и средств. Полезную информацию могут давать и многие менее трудоемкие способы. Некоторые чрезвычайно просты — например, методичное обследование полей, позволяющее обнаружить следы земляных работ, древних межей или борозд, фрагменты керамики и другие видимые глазу нити к разгадке истории поселения. Продуктивность даже этого, сравнительно простого типа исследования наглядно видна из работы, проведенной в заброшенных английских городских поселениях Питером Уэйд-Мартин-сом, который пешком исходил всю Восточную Англию, собирая фрагменты керамики117. Ему удалось доказать, что англо-саксонские поселения концентрировались вокруг церквей (ныне заброшенных), а разбросанность строений в населенных пунктах появилась уже позднее. Конечно, подобные исследования в большой степени зависят от сохранности керамики — самых древних остатков человеческого жилья, и обобщенная интерпретация добытого таким способом материала требует достоверной хронологии самой этой керамики. Существует разработанная типология установления возраста керамики: датировка находок производится на основании формы (размера, толщины, крутизны изгибов и т.п.) и внешних признаков примененнного материала. Хотя в будущем могут появиться более сложные химические и физические методы изучения керамики, мы пока живем в настоящем и во многих случаях археологические исследования опираются именно на типологию керамики. Однако в трудах археологов зачастую улавливается неуверенность самих авторов в надежности таких методов датировки. А сомнение среди экспертов, естественно, рождает и сомнение среди неспециалистов.

Морфология деревень и полей

Изучение морфологии населенных пунктов и полей— то есть размера, формы, планировки домов, сельскохозяйственных построек, дорог, обрабатываемых полей — является сложным процессом, даже если касается современного, сохранившегося до наших дней ландшафта. Куда сложнее анализировать ландшафт, оставленный далекими предками. Из Средневековья до нас не дошло практически никаких карт, а те, что сохранились, либо слишком крупномасштабны, либо схематичны (или и то и другое вместе), чтобы представлять серьезную ценность для изучения поселений и полей. Историки населенных пунктов вынуждены использовать более поздние планы и карты, относящиеся к XVIII—XIX векам, и проецировать их данные на Средние века. Такая методика таит свои опасности. Здравый смысл подсказывает, что за пять столетий, лежащих

176

Роберт Бартлетт. Становление Европы

между 1250 и 1750 годами, произошло множество изменений, и этот вывод подтверждается сохранившимися записями об изменениях в застройке улиц и деревень, в планировке поселений и полей.

Одни ученые на первый план ставят возможности, открываемые этим методом, другие склонны подчеркивать его несовершенство. В этом плане четко прослеживаются различия в национальных научных школах. Если в Германии история подобных исследований насчитывает уже сто лет, то английские ученые проявляют в этом вопросе исключительную осторожность. Так, за 12 месяцев в 1977/78 году увидело свет сразу два издания: в Штутгарте вышел учебник, посвященный морфологии поселений в Центральной Европе, содержащий, в частности, диаграмму с отображением восьми возможных этапов развития девяти разных типов поселений118, а в Англии был издан исследовательский труд по экономике средневековой Англии, в котором, в частности, содержалось такое категоричное высказывание: «Классификация деревень по типам обречена на крайнее упрощение. Вероятно, лучше оставить их в их первозданном многообразии и пестроте»J19. В Англии вообще очень мало ученых, занимающихся морфологическими исследованиями. К тому же экстравагантность используемой ими терминологии (например, не слишком изящное GreenVillage— «Зеленая деревня» — как прямая калька с немецкого АпдеШог^Щ говорит о том, как английские ученые еще только пытаются усвоить те принципы исследований, которые для немецких историко-географов уже давно стали привычными. В то же время скептическое отношение к таким исследованиям нельзя считать чисто интуитивным, ведь хитроумные морфологические схемы работают тогда, когда исследователь исходит из наличия принципиальной преемственности между Средневековьем и современным периодом, а такую преемственность не всегда можно установить со всей обоснованностью. Один английский автор упоминает «постоянные изменения в плане застройки, которые видны из результатов раскопок средневековых деревень», опираясь на пример Хэнглтона в Сассексе, где на месте четырех домов XIII века столетием позже был воздвигнут единый хозяйственный комплекс из трех зданий, «причем их граница шла точно по одному из прежних домов» 121,

Несмотря на известные допущения, попытки воссоздания сельского ландшафта средневековой Европы, безусловно, следует продолжать. Во всяком случае, планировка сельскохозяйственных угодий очень мало подвержена изменениям. Будучи раз определена, она не меняется без весомых на то причин, и выгоды от каких-либо крупных шагов по переустройству должны быть слишком очевидны. Более того, хотя хорошие карты местности для XIII— XVIII веков являются редкостью, сохранилась масса записей относительно конкретных поместий, взимания ренты, обмера земли, судебных и налоговых реестров и т.п., которые проливают свет на

6. Новый ландшафт

177

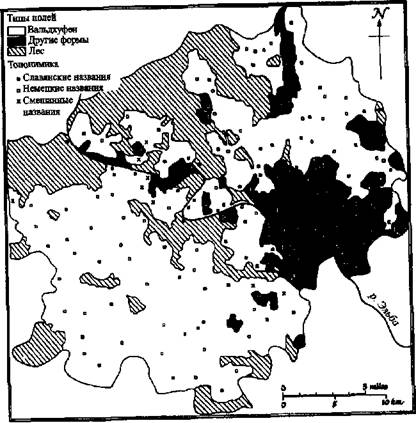

раннюю историю поселений и земельных наделов, даже тех, что впервые появились на картах лишь в XVI или XVII веке. Например, Вольфганг Пранге сумел воссоздать вероятностную средневековую модель деревни Клинкраде в Лауэнбурге — два ряда по четыре полных манса вдоль довольно короткой улицы122. Для этого он взял карту 1770 года и удалил с нее те участки, которые появились только в XVI—XVII веках (что следовало из реестров поместья). Взаимосвязь между современной и средневековой моделью деревни и морфологии полей такая же, как в случае с распространением рукописи какого-нибудь средневекового автора тогда и сейчас. Нынешняя ситуация, то есть набор библиотек, в которых этот труд может находиться, не похожа на средневековую, но и не является по отношению к ней чем-то чуждым, бессмысленным или противоположным. Иными словами, она вполне может служить вспомогательным инструментом для воссоздания средневековой модели.